戦国の男たちに振り回された徳川家康の生母や娘たち

今月の歴史人 Part.5

戦国時代、男たちによって覇権争いが繰り返された。2023年の大河ドラマ『どうする家康』で松本潤さんが演じることが決まった主人公・徳川家康。その裏では男たちを支え、強く生きる女性たちがいた。徳川家康の周囲にいた女性たちもしかり。ここではそんなたくましく生き抜いた家康の女性たちについて紹介。そこには天下人とともに生きた波乱の人生が様々な形で存在した。

■生母とは離別するも絆で結ばれ、後年ともに暮らす

幼い頃の家康 幼少期からその力は大きく買われており、人質とはいえ、今川と織田で取り合ったという逸話が残る。(『徳川竹千代君』東京都立中央図書館蔵 )

徳川家康を語るうえで、母・於大(おだい)の方の存在を欠かすことはできない。享禄2年(1528)、於大の方は三河刈谷城(みかわかりやじょう/愛知県刈谷市)主の水野忠政(みずのただまさ)と於富の方(華陽院)の娘として誕生した。天文10年(1541)、於大の方は三河岡崎城(同岡崎市)主の松平広忠(まつだいらひろただ)と結婚し、翌年には長男の竹千代(以下、家康で統一)が生まれたのである。 誕生した家康は、乳母によって養育された。家康の乳母が内藤勝重(政重)の妻「まつ」である。「まつ」は家康の誕生と同時に、乳母として仕えていた。後述するとおり、家康は人質として今川家に送られるが、常に「まつ」が側にいた。家康が熱病でうなされた際、「まつ」は決死の思いで看病したと伝わっている。

当時、広忠は駿河の今川、尾張の織田の両勢力の狭間にあって、今川氏に与していた。ところが、水野忠政の跡を継いだ信元(於大の方の兄)は、突如として今川氏から離反し、尾張国の織田氏の配下に加わった。ここで今川氏に与する広忠は窮地に陥った。

築山殿 母は今川義元の妹という説もあり、名門のお姫様という地位にあった。「築山」(現・愛知県岡崎市)に居を構えたことから、築山殿と呼ばれるようになった。 (『松栄千代田神徳』東京都立中央図書館蔵 )

天文13年、広忠は今川氏への配慮から於大の方と離縁せざるを得なくなった。妻より主を選んだのだった。離縁した於大の方は刈谷に戻り、のちに阿久居城(同阿久比町)主の久松俊勝に再婚した。この間、於大の方は子の家康と連絡を絶やすことがなかったという。ふたりは、強い母子愛で結ばれていたのである。

青年期に入った家康が妻として迎えたのが、築山殿(つきやまどの)である(瀬名姫とも)。築山殿は、今川義元の重臣・関口親永(せきぐちちかなが/氏広)の娘として誕生した。親永の妻が義元の妹であったことから、同氏は今川氏と姻戚関係を結んだ有力な家臣といえよう。

弘治3年(1557)、当時今川氏の人質として駿河に滞在していた家康は、築山殿と結婚することになった。築山殿は今川氏の重臣の娘だったので、家康が重要視されたのは疑いない。ふたりの結婚は、政略結婚であった。

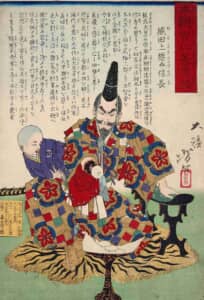

織田信長

今川から織田にくみした家康は信長の娘を長男の妻として迎え、自身の娘を信長の策略で奥平氏に嫁がせた。(『織田上総介信長』東京都立中央図書館蔵 )

家康と築山殿は、2人の子宝に恵まれた。永禄2年(1559)には長男・信康(のぶやす)、そして翌年には長女・亀姫(かめひめ)が誕生したのである。永禄3年の桶狭間の戦いで、今川義元は織田信長に敗れ、討ち死にした。家康は岡崎城に戻ったが、築山殿らは駿府に残された。やがて、人質交換によって築山殿らを駿府から取り戻すと、岡崎城でもとのような生活を送るようになったのである。

同じ頃、家康は阿久居城へ母・於大の方を訪ねた。16年ぶりに再会したふたりは手を取り合い喜び、於大の方も家康の元で暮らすようになった。於大の方は、慶長7年(1602)まで生き、伏見城で死去。享年75。死後、従一位を贈位された。

家康には女兄弟がいた。異母妹の市姫である。市姫は八ツ面城(愛知県西尾市)主・荒川義広のもとに嫁ぎ、子宝にも恵まれたが、やがて悲劇が訪れた。

永禄6年に三河で一向一揆が勃発すると、義広は一揆方に与し、家康と敵対した。一揆の鎮圧後、義広は追放されたが、残された市姫は、伊賀の大名となる筒井定次の妻になったといわれている(諸説あり)。市姫が亡くなったのは、文禄2年(1593)のことである。

桶狭間の戦い後、家康は信長の配下となった。その後、家康は浜松城(静岡県浜松氏)へと移ったが、築山殿は信康を後見するため岡崎城に止まった。永禄10年、家康の長男・信康は織田信長の娘・徳姫を妻として迎えた。この結婚によって、徳川家と織田家はいっそう強い紐帯で結ばれたのである。

家康は信長と同盟を結び、甲斐の武田氏に対抗した。元亀4年(1573)、家康は三河・奥平氏を味方に引き入れようと画策した。その際、信長の助言もあり、家康は娘の亀姫を奥平信昌に嫁がせた。

信昌は生涯にわたって側室を置くことなく、亀姫との間に4男・1女をもうけた。亀姫が亡くなったのは、寛永2年(1625)である。

監修・文/渡邊大門