朝ドラ『あんぱん』若松次郎が乗る「ぱたごにあ丸」のモデルは? インドへの航路と軍に徴用される民間船舶

朝ドラ『あんぱん』外伝no.30

NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』、第9週は「絶望の隣は希望」が放送中だ。昭和15年(1940)2月、朝田のぶ(演:今田美桜)は、若松次郎(演:中島 歩)と祝言をあげ、高知市内に新居をかまえて新婚生活をスタートさせた。そして次郎は「ぱだごにあ丸」に乗り込むため、家を出る。さて、この「ぱたごにあ丸」にはモデルとなる船があるのだろうか。当時の記録などから読み解いていく。

■日本郵船のボンベイ航路で活躍していた船は?

のぶのモデルである暢さんの最初の夫だったのが、小松総一郎さんだ。総一郎さんは暢さんの6歳年上だった。高知県高知市に生まれ、当時一握りの人間しか入れなかった神戸高等商船学校(現在の神戸大学海事科学部)の機関科へ入学した秀才だった。

高等商船学校の学生は、卒業すると多くが民間の船舶会社に就職する。総一郎さんは昭和11年(1936)に機関科を卒業。『神戸高等商船学校一覧』には、同年の卒業生一覧のなかに「小松総一郎 高知」という名前と本籍の記載がある。また、就職先として「日本郵船株式会社」という記載もみられる。

さて、作中では次郎が「ぱだごにあ丸」という船に乗っているという設定だ。そして、その航路は「横浜~神戸~長崎~上海~基隆~香港~ボンベイ」を往復するものだった。ではこの「ぱたごにあ丸」のモデルになった船はあるのだろうか。

まず、「ボンベイ航路」に触れておきたい。ボンベイは、現在「ムンバイ」と呼称されるインドの大都市である。明治26年(1893)には、日本郵船が日本初の遠洋定期航路として「ボンベイ航路」をひらいた。この時は「広島丸」が、第1船として神戸から出航している。この背景には、あの渋沢栄一の活躍もあった。

当時ボンベイはインドの綿工業において最重要とされる都市だった。大正時代の中東教育地理の教科書でも「綿花の輸出夥しく、市場の活気あること全帝國第一なり」と記述があるほどだ。この航路の開拓は、日本にとって海外規模の貿易における大きな一歩となった。

話を船に戻そう。昭和10年(1935)に刊行された『日本郵船株式会社五十年史』によると、この頃ボンベイ航路を定期的に運航していたのは「丹後丸」「前橋丸」「銀洋丸」「常磐丸」「富山丸」「鳥取丸」「りすぼん丸」「安洋丸」の八艘である。このうち海外の地名がついているのは、「りすぼん丸」だ。ただし、パタゴニアがアルゼンチンとチリにまたがる地域を指すのに対し、リスボンはポルトガルの都市名である。南米の都市の名がついた船には「りま丸」があるが、こちらは欧州航路を中心に活躍していた。

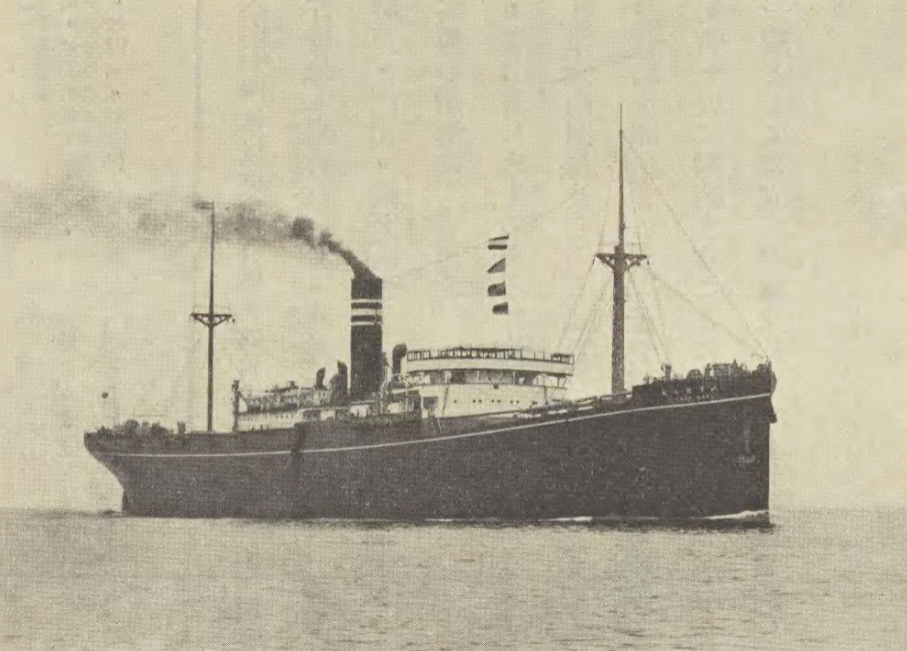

りすぼん丸は、大正9年(1920)に竣工。最初はニューヨーク航路の定期船として就航して活躍したが、やがて速度や燃費の面で競合他社の船に劣るようになり、ボンベイ航路へと移る。『日本郵船株式会社五十年史』によると、横浜出航後の定期寄港地は「名古屋、四日市(復路)、大阪、神戸、門司、崎戸、上海、香港、新嘉坡(シンガポール)、彼南(ペナン)、古倫母(コロンボ)、唐地」とある。

その後、昭和16年(1941)11月に日本陸軍に徴用され、軍隊輸送船として改装された後、激戦の海へ送り出されることになる。

物語の世界は、現在昭和15年(1940)の2月。前年にドイツがポーランドへ侵攻して英仏がドイツに対して宣戦布告。ソ連も動き出し、欧州では既に戦いが激化している頃だ。日本は泥沼化する日中戦争の真っ只中である。既に日本郵船も前述の「りま丸」などを軍に徴用されるようになっていた。次郎が懸念したように、海上も危険極まりない状況だ。過酷な戦争の時代が、既に幕を開けているのである。

りすぼん丸/『日本郵船株式会社五十年史』より

<参考>

■『中等教育地理教科書 外国篇 再版』(1918)

■日本郵船株式會社貨物課 編『我社各航路ノ沿革』(1932)

■日本郵船株式会社 編『日本郵船株式会社五十年史』(1935)

※いずれも国立国会図書館蔵