鎌倉・室町に周囲の武将たちに恐れらた宇都宮氏の居城・多気城【栃木県宇都宮市】

城ファン必読!埋もれた「名城見聞録」 第27回

宇都宮は現在、栃木県の県庁所在地として知られる都市名だが、元々はこの辺を領した宇都宮氏に起源がある。名家・藤原氏の血脈から出た宇都宮氏は鎌倉~戦国までその武名を周囲に轟かせた。今回はその宇都宮氏が居城とした名城・多気城の歴史にせまる。

■宇都宮市街と日光との中間地点にあたり、軍事・交通の要衝として立った名城

御殿平とよばれる主郭からは、宇都宮城のある宇都宮市街を一望することができる。

多気(たげ)城は、栃木県宇都宮市に所在する。城が築かれているのが多気山(たげさん)であることから、多気山城ともよぶ。多気山は、地表からの高さが220メートルほどなので、かなりの山城といえる。ただ、宇都宮市に所在するといっても市街地ではなく、宇都宮市街の北西10キロメートルほどに位置しており、ちょうど宇都宮市街と日光との中間地点にあたる。

現在、多気山の山腹には、多気山不動尊(たげさんふどうそん)として知られる真言宗智山派(しんごんしゅうちさんは)の持宝院(じほういん)が鎮座し、参道が整備されている。また、ここからは多気山への登山道が続いており、城跡はハイキングコースとしても親しまれている。

多気山の山頂は、御殿平(ごてんだいら)と呼ばれ、多気城の実質的な本丸にあたる。「多氣城跡」の石碑が建てられており、宇都宮市街を一望することができる。

城跡として整備がされているのは御殿平の周囲だけであるが、往事の多気城は、山頂の御殿平を中心に、山麓までいくつもの曲輪が配される巨城だった。城の外郭を構成していた堀の全長は、2キロメートルにもおよぶ。栃木県内は言うにおよばず、全国的にみてもかなりの規模を誇る山城であった。

この多気城が築かれた経緯については、残念ながらよくわかっていない。宇都宮氏の祖とされる藤原宗円(ふじわらのそうえん)が、宇都宮城とともに築いたともいうが、不明である。

宇都宮氏は、関白・藤原道兼(ふじわらのみちかね)の曾孫にあたる宗円が、永承6年(1051)、前九年の役に際して安倍頼時(あべのよりとき)調伏を祈祷するために下野宇都宮へ下向したあと、そのまま二荒山(ふたあらやま)座主に任じられて土着したのが始まりであるという。ただし、これは宇都宮氏の家伝によるものなので、藤原氏の末裔というのが史実であるかどうかは断定できない。実際には土着の豪族であったのではないかとする説もある。

それはともかく、宗円の孫・朝綱(ともつな)は、源頼朝の奥州平定に戦功を挙げて二荒山神社の社務職と本領とを安堵された。そして、二荒山神社が宇都宮と称されていたことから苗字を宇都宮氏にしたという。

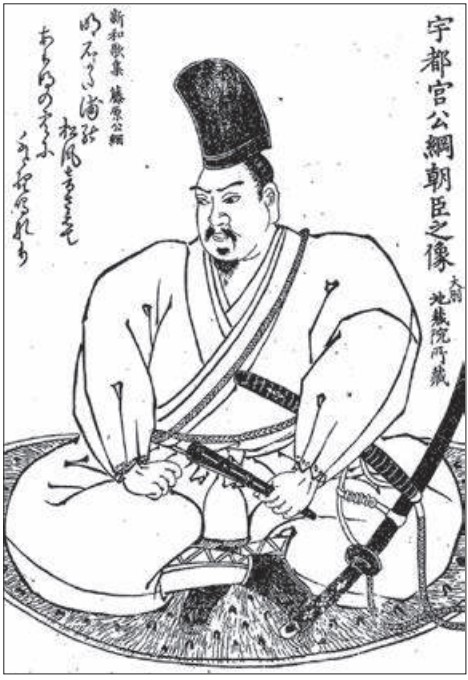

宇都宮公綱

公綱は「坂東一の弓矢とり」として知られ、楠木正成などに恐れられたほどの武士であった。(『下野国誌』国立国会図書館蔵)

以来、宇都宮氏は鎌倉幕府の御家人としての発展していった。南北朝時代には、当主の宇都宮公綱(うつのみやきんつな)が南朝方についたものの、子の氏綱が北朝に属したことにより本領を安堵される。室町時代には鎌倉公方足利氏に従い、関東八屋形の一つに数えられるようになった。

多気城は、多気山全体に曲輪を配する巨大な山城だった。

戦国時代になると、宇都宮氏は宇都宮城を本城として大名領国を形成していく。しかし、小田原を本拠とする北条氏が下野国にまで進出してくると、北条方につく家臣も現れて苦境に陥った。こうしたなか、当主の宇都宮国綱(うつのみやくにつな)が本拠地点を防御の手薄な平城の宇都宮城から、山城の多気城に移したとみられる。

現在の遺構は、このときに整備されたものであろう。山麓には城下町も整備されていた。そのため、宇都宮城から一時的に避難するために整備されたというものではなく、宇都宮国綱自身が居城とするべく築かれたとみられる。

折れを設けた虎口。両脇に土塁を構築している。

宇都宮氏が宇都宮城から多気城に居城を移したのは、山城の要害性を重視していたことは間違いない。しかし、それだけではなく、日光山を牽制する目的もあったのだろう。日光山というのは、輪王寺(りんのうじ)などの寺社の総称で、このころは多数の僧兵を擁する一大勢力となっていた。この日光山が相模の北条氏と結び、宇都宮氏を圧迫していたのである。

こののち、小田原の北条氏は、関白となった豊臣秀吉と対立し、小田原攻めを受けてしまう。このとき、北条氏や日光山と対立していた宇都宮国綱は、当然、秀吉に従ったため、本領は安堵され、宇都宮城に戻ることができた。しかし、慶長2年(1597)、宇都宮氏は秀吉の命により突如として改易されてしまう。理由は不明ながら、一説には、国綱が太閤検地の際に石高を偽ったためと伝わる。

宇都宮氏の改易により、多気城は廃城となった。以後、江戸時代を通じてこの地域の中心は宇都宮城となり、明治維新を迎えている。

重要な場所に用いられていた石垣。ほとんどが崩落してしまっている。