家臣にも領民にも、そして敵からも愛された戦国武将「武田信玄」の能力とは⁉

戦国レジェンド③

戦国一の強さを誇ったといわれる武田信玄。信玄はその強さだけでなく政治力や経済への知見などにも優れ、領民から家臣からも慕われた人物であったという。

■軍学、外交、法度、度量衡などの整備まで当代屈指

現在も山梨県民に愛され、地元の英雄として県庁所在地・甲府の駅前に立つ武田信玄像。

源義光(みなもとのよしみつ)を始祖とする甲斐源氏(かいげんじの)の子孫で、甲斐の守護大名を経て戦国大名化した武田宗家の19代目が信玄である。父・信虎(のぶとら)を駿河へ追放しながらも家臣の支持を得て、甲斐の統治および政治体制を強化しつつ隣国・信濃への進出を果たすなど無類のリーダーシップを発揮した。

「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり」

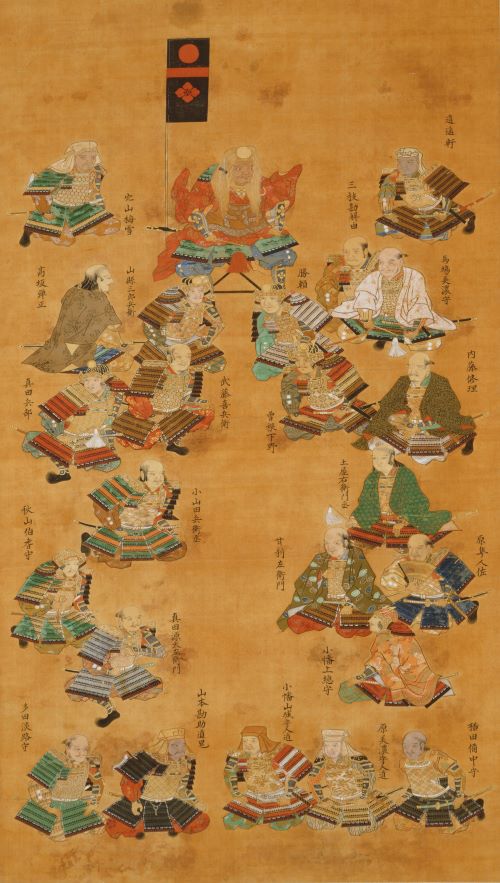

『甲陽軍鑑(こうようぐんかん)』の言葉は後世のものだが信玄の人材活用の要点を言い当てたものといえよう。譜代の家臣はもちろん、春日虎綱(かすがとらつな)や真田幸隆(さなだゆきたか)、山本勘助(やまもとかんすけ)など信玄自身が抜擢して活用した人材も多く、「武田二十四将」という名臣グループの概念が形成されるもととなった。

軍事面では、のちに「甲州流軍学(こうしゅうりゅうぐんがく)」と呼ばれる兵法を確立して実戦に生かした。上杉謙信(うえすぎけんしん)との5度にわたる 「川中島の戦い」はあまりに有名だ。 その大規模な軍事行動の背景には相模の北条氏康(ほうじょううじやす)、駿河の今川義元(いまがわよしもと)との「三国同盟」に代表される外交戦略があった。桶狭間の戦いで今川氏の勢いが衰えると、同盟を破棄して東海へ進出。北条氏とも争うが再び同盟するなど巧みな政略を見せた。負け戦はほとんどなく無類の強さを誇ったが、深入りせず引き分けに持ち込むことも得手とした。

信玄を支えた家臣たちはそれぞれが有能であった。

最晩年、遠征先の遠江の三方ヶ原(みかたがはら)で徳川家康(とくがわいえやす)軍を一蹴したのは、その軍略の集大成といえよう。存命中、 甲斐・信濃に加え上野・飛驒・美濃・三河・遠江の一部を領有、当代屈指の勢力を誇った。

内政や経済面では家法(かほう)「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい)」の制定、太閤検地(たいこうけんち)に先駆ける「信玄升(しんげんます)」を使った度量衡(どりょうこう)の統一。黒川・中山・早川などの金山開発によって潤沢な軍資金を調達した。また甲斐領国に信玄堤(しんげんづつみ)という堤防を築いての治水事業・新田開発政策にも見るべきものがある。

自身は53歳の短命に終わり、武田氏も彼の没後9年で潰(つい)えるが、徳川家康が武田氏の軍法や貨幣制度を取り入れており、後世に与えた影響は小さくない。

監修/小和田哲男・文/上永哲矢