徳川家康の願い「信長亡き今、東国を渡してはならない!」─天正壬午の乱とは?─

徳川家康の「真実」

信長が本能寺で横死、秀吉の仇討ち、柴田勝家の打ち死…。怒涛のように情勢が変化するなか、徳川家康は武田氏の遺領の刈り取りに奔走する!

■順調に進む武田遺領の平定 領地だけでなく家臣をも取込

上杉景勝

家康の武田遺領平定に際して、上杉氏や北条氏との争いを繰り広げた。(東京都立中央図書館蔵)

織田信長(おだのぶなが)の仇討(あだう)ち。明智光秀(あけちみつひで)を打ち取った者が、次なる天下人に限りなく近づける。家康にもその気がなかったわけではないが、すぐに天正10年(1582)6月13日の山崎(やまざき)の戦いの結果がもたらされ、家康の関心は甲斐・信濃へと向けられた。

信長が対北条氏の最前線として、滝川一益(たきがわかずます)を上野国厩橋城(まやばしじょう)に配置していたが、信長という大黒柱を失った一益の立場は陸の孤島に近く、攻勢に転じた北条軍相手に敗走に敗走を重ね、完全に東国から駆逐された。

ここに甲斐・信濃一帯は国衆が割拠する状態となり、徳川と北条、上杉の各陣営はそれぞれ、できるだけ多くの国衆を味方につけようと、調略を仕掛けるとともに、本格的な軍事侵攻の準備を始めた。ここに始まる動乱を天正壬午(てんしょうじんご)の乱という。

これより前、山崎の戦いに勝利した羽柴秀吉(はしばひでよし)は織田氏の家督相続問題に追われ、東国に兵を向ける余裕がない。そのため家康に宛てた7月7日付の書状には、信濃・甲斐・上野を敵に渡さないよう軍勢を動かしてほしいと、家康を目上として敬う姿勢を示していた。

秀吉から言われるまでもなく、家康は甲信への進軍に乗り気で、7月9日には甲府に進駐した。織田家の後継問題も気にはなるが、信長と信忠亡き後の織田氏にはこれといった人物はいないため、家康としては優先順位は低かった。

ときに無主の地と化した信濃・上野では真田昌幸(さなだまさゆき)が台風の目となりつつあった。信長存命時には潜伏していた武田旧臣たちが昌幸の呼びかけに応じて続々と参集。勢力を膨れ上がらせた昌幸はそれを糧として、まず上杉景勝(うえすぎかげかつ)に臣従したかと思えば、天正10年7月9日には北条氏直(うじなお)に降伏した。

昌幸は家康による甲斐一国の平定が順調に進むのを見て、9月25日には、一足早く家康に臣従した依田信蕃(よだのぶしげ)を介して、北条から離反。家康に臣従する意思を明らかにした。

さらに、佐竹(さたけ)・結城(ゆうき)・宇都宮(うつのみや)の各氏が反北条の立場から家康に通じたことから、北条氏の側もどこへの対応を優先すべきか混乱状態にあった。

よくよく考えれば、家康の甲斐入りを端緒としているのだから、家康を甲斐国から駆逐するのが先決。そこで北条氏直自ら大軍を率いて甲府に軍を向けた。

これを知った家康は甲府から新府へ移動。さらに巨摩郡若神子(こまぐんわかみこ)に陣を構え、迫りくる北条軍と対峙した。

両軍にらみ合うこと約80日。様々な調略を駆使しながら、両軍とも決定的な勝利を得る決め手に欠けたため、10月29日には和議が成立。北条側は信濃国佐久郡と甲斐国都留郡(かいのくにつるぐん)を徳川に引き渡し、徳川側は上野国を北条領と認め、誓約の証しとして家康の次女・督姫(とくひめ)を北条氏直に嫁すことが定められた。

だが、上野国を北条領と認めるなら、真田昌幸は自力で獲得した沼田城(ぬまたじょう)を明け渡さねばならず、せっかく家康に臣従したのに、これでは梯子を外されたのも同然だった。代替地について明言されないのでは昌幸が不信感を募らせるのも無理はなく、昌幸は家康に自分の実力を認めさせる意味もあって上杉景勝と秀吉への接近を図り、家康に一泡吹かせることになるが、それはまだ少し先の話である。

ともあれ、北条氏との和約が成立したことで、家康による甲斐国支配は本格化する。信濃国支配は道半ばだが、そう急ぐ必要もなかった。

家康は三河譜代の平岩親吉(ひらいわちかよし)を甲斐郡代として甲府に置き、同じく成瀬正一(なるせまさかず)と日下部定吉(くさかべさだよし)を甲斐の奉行として残して、同じく譜代の鳥居元忠(とりいもとただ)、大久保忠世(おおくぼただよ)、柴田康忠(しばたやすただ)を甲信の要所に配置した上で甲府を発ち、12月16日には浜松城に帰着した。

なお、今回の甲斐平定の過程で、家康は武田の遺臣900人ほどを召し抱え、のちに井伊直政(いいなおまさ)直属に組み込む。三方ヶ原の戦いで家康を恐怖させた山県昌景(やまがたまさかげ)や土屋昌次(つちやまさつぐ)組下の精鋭たちで、武田軍時代と同じ赤備えの装備を許された彼らは、「井伊の赤備(あかぞな)え」として、その後の小牧・長久手(ながくて)の戦いと関ヶ原の戦いで、勇猛ぶりをまざまざと見せつける。

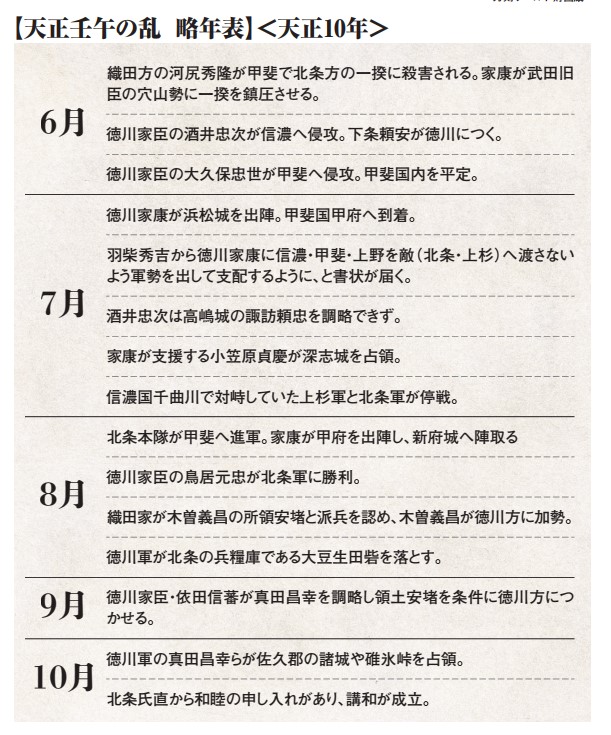

天正壬午の乱 略年表

監修・文/島崎晋