旧石器人や縄文人、弥生人はどんなコトバを話していたのか?

[入門]古墳と文献史学から読み解く!大王・豪族の古代史 #070

■コトバの考古学

日本列島の古代人には文字が無かったと考えられています。私個人は、たとえ記号のようなものでも何かあったのではないかと探りましたが、さっぱりその証拠には出会えませんでした。残念ながら漢字を導入するまで、やはり日本列島には文字が無かったようです。

一方、漢字文化圏の古代中国にはさまざまな歴史やエピソードがことばで残されています。人類学的にも同時代の人間の脳力に大した違いはありませんので、文字で残されてはいないけれど、私たちのご先祖さまたちも孔子や孟子のことばを論理的に理解することができたはずです。

さて、言語には文法があります。

私たち日本人の文法はSOV構文で、いわゆる主語+目的+動詞ですから、語尾まできちんと聞かないと、肯定なのか否定なのか疑問形なのか過去形なのか、などがわかりません。

一方、中国語はSVO構文で、欧米語などと同じ主語+動詞+目的です。

日本語と同じ構文を持つのは近隣では朝鮮語です。ですから中国文を読み下す時にはレ点や、一・二点、上下点にテニヲハを振らなければなりませんが、漢字導入後はなんとかかんとか工夫をして文字を獲得したわけです。

平安時代になると「カタカナと平仮名」という表音文字も登場して日本語表記のバリエーションが一気に豊富になります。それより前の時代の「万葉仮名」は当時の発音をきちんと区別して残してくれているので、ことばの研究に大きく寄与したのは言うまでもありません。

ただ、私が今回取り上げたいのは表記ではなく、「ことばそのもの」です。

全く根拠のない私の直感だけで恐縮ですが、おそらく日本列島で発せられている「ことば」で最も古いのは「おい!・こら!・え?・わっ!・はい」などのようなことばだと思っています。

それは遅くとも縄文時代にはすでにあったことばではなかったでしょうか。いずれも反射的な感情を表現する「音」ですが、「はい」というあらたまった返事は遅くとも弥生時代後半にはあったと考えて良いでしょう。

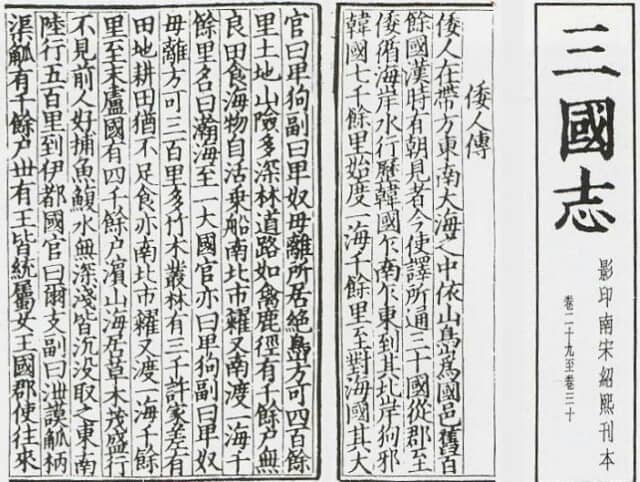

それは『三國志魏書烏丸鮮卑東夷伝倭人条(さんごくし ぎしょ うがんせんぴ とういでん わじんのじょう)』、すなわち俗にいう『魏志倭人伝』の風俗報告にあるからです。

原文「・・・対応聲曰噫、比如然諾。」

訳「(上位の人に対する)承諾の返事は「噫(あい)」という。うけたまわりました、という意味だ」

当時の魏使達には「アイ」と聞こえたのでしょうが、これは「はい」そのもの、もしくはその原型だったでしょう。

画像資料より引用

-e1670318387591.jpg)

安満弥生遺跡(高槻市)の展示。この人たちはどんなことばを使っていたのだろう。

もう少し時代を下ると、現代に残されている古語もあります。あなたの顔の部品にもありますね。

「マツゲ」がそうです。これは「(マ)=目・(ツ)=の・(ゲ)=毛」 → 「目の毛」です。

若い女性が「ツケマ」といったり「マツエク」などといったりしていますが、その語源は遅くとも奈良時代ぐらい、飛鳥時代や古墳時代にまで遡ると思いますよ。

私たちが使っている現代語にも、いつから使われているのかわからないぐらい昔からのことばが隠されています。形を残さない「音」であることばを研究するのは大変なことですが、面白いかもしれません。

ことばではありませんが、激動の奈良時代に生きた聖武天皇や光明皇后が聴いたであろう楽器の音は、正倉院に保存されている宝物楽器が伝えてくれています。

「音の考古学」が成立すれば、これは面白いでしょうね。

-e1670318483376.jpg)

吉野ヶ里遺跡(弥生時代)柏木撮影

-e1670318515962.jpg)

三内丸山遺跡(縄文時代)。この時代から残っていることばはきっとあるはずです。柏木撮影

4~5世紀長持ち型石棺-150x150.jpg)

高層2-150x150.jpg)