ロシア全権代表の印象操作はアメリカの「空気」を変え、日本は日露戦争の賠償金を「放棄」せざるをえなかった

忖度と空気で読む日本史

戦争の規模の大きさや世界史的な影響力の大きさから「第0次世界大戦」とも呼ばれる日露戦争。開戦から講和に至るプロセスには、日本やロシア、さらにアメリカの国民世論が少なからぬ影響を与えた。各国の指導者たちは、どのように国民の空気を読み取り、対処していったのだろうか。

■「黄禍論」に踊らされるニコライ2世

日露戦争は、第1次世界大戦に先がけて未曽有の総力戦と、機関銃や塹壕、要塞を組み合わせた近代戦が行われた画期的な戦いであった。その影響は、日本とロシアのみならず、それぞれの同盟国であるイギリス・フランス、中立を表明したアメリカ・ドイツなどにも及んだ。さらに、極東の島国である日本の勝利は、欧米列強の圧迫を受けていたインドやトルコなどの有色人種の国々にも大きな希望を与える結果となった。

両国の戦力差は大きかったが、大方の予想に反して日本軍は黄海海戦(こうかいかいせん)や遼陽会戦(りょうようかいせん)、旅順攻囲戦(りょじゅんこういせん)で勝利を重ね、1905年3月の奉天会戦(ほうてんかいせん)で極東ロシア軍に決定的な打撃を与える。しかし、日本の戦力は想定を大幅に上回る戦闘の拡大によって限界に達しており、政府は講和の道を模索し始める。

一方、ロシアは世界に誇るバルチック艦隊を温存しており、形勢を逆転させることは十分可能であった。しかも、皇帝ニコライ2世は従兄弟であるドイツ皇帝ヴィルヘルム2世から「黄禍論(こうかろん)」(黄色人種が白人の脅威になるという主張)を吹き込まれ、ロシアがその防波堤になるべきであるといわれていたこともあって、敗戦を重ねても意気軒昂であった。

その状況を変えたのが、同年5月、東郷平八郎(とうごうへいはちろう)率いる連合艦隊がバルチック艦隊を撃破した日本海海戦だった。切り札を失ったロシアは、和平を真剣に考えざるを得ない状況に追い込まれたのである。この機を逃さず、小村寿太郎(こむらじゅたろう)外相はアメリカ政府に斡旋を打診。セオドア・ルーズベルト大統領が仲裁者となって、両国に講和を勧告する。

意気盛んなニコライ2世は、日本海海戦後も戦争の継続を主張していたが、ヴィルヘルム2世から早期講和を勧められたことから、同6月、ようやく講和会議への参加を認める。

もともと、ヴィルヘルム2世の黄禍論は、ロシアの脅威を東方に向けることに狙いがあった。しかし、ロシア国内では打ち続く敗戦により国民の不満が高まり、1905年1月の「血の日曜日事件」を機に革命の動きが活発化していた。ロシア国内の不穏な空気を察知したヴィルヘルム2世は、革命の波がドイツに押し寄せることを恐れ、ルーズベルト大統領に同調する態度を示したのだった。

■「日本の戦争はお金のため?」ウィッテ全権の巧みな印象操作

以上の経過を経て、1905年8月、アメリカ東部沿岸のポーツマスにおいて、日本全権・小村外相とロシア全権・ウィッテによる講和会議が開催された。

日本の最大の狙いは、朝鮮半島に対するロシアの影響を排除し、日本による長期の安全保障を実現すること、および南満州をロシアとの緩衝地帯とし経済的利権を得ることにあった。

中でも大きな争点となったのが、賠償金と領土の割譲である。日本国民の多くは、政府のプロパガンダによって、戦争が日本の一方的勝利に終わったと信じている。賠償金が得られなければ国民の不満は沸騰し、政府を揺るがす事態へ発展する可能性が高かった。そうした国内の空気を熟知していた小村外相は、執拗に戦費の賠償を求めたが、ロシアは強硬な姿勢を崩さず、戦争継続の態度をちらつかせたため、ついに賠償金を放棄せざるを得なかった。

この背景には、ウィッテによる巧みな印象操作があったといわれる。彼は記者会見を利用して「日本は金のために戦争を行った。だから賠償金にこだわるのだ」というイメージを広めたのである。そうした米国内の空気の変化にも、小村たちは対応せざるを得なかったのだ。

当然ながら、日本の国民は納得しなかった。講和条約の内容が伝わると、日比谷焼打ち事件をはじめ、各地で民衆の暴動が発生する。日露戦争では農村地主への大幅な増税が行われ、多くの小作農や労働者、都市部の中下層民が兵力として徴兵を受けた。ロシアに勝利した以上、何らかの見返りがあると期待するのも当然であった。

一方、日本政府は講和の内容に満足していた。ロシアはバルチック艦隊を失ったとはいえ、本土は損害を受けておらず、戦争を継続する余力もあった。日本の勝利はきわどいものだったのだ。それにもかかわらず、日本は講和条約によって韓国や満州における特権的な地位を得たうえ、樺太(からふと)南部の譲渡、遼東半島南部の租借権などを獲得した。

何より大きな成果は、日露戦争の勝利によって、日本の国際的なプレゼンスが大幅に高まったことだろう。日本は列強の仲間入りをはたし、自ら帝国主義のプレーヤーとして東アジアにおける領地獲得競争に参加する地位を得たのである。

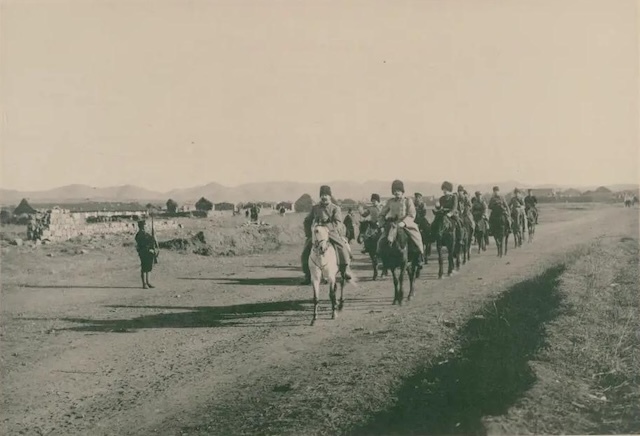

水師営の会見にのぞむステッセル将軍/国立国会図書館蔵