時代の転換点ゆえの政治的な忖度!? 将軍・足利尊氏が幕府の場所は“京都”がいいと思うけど「みんなが決めて」といった理由

忖度と空気で読む日本史

室町幕府創設の画期となった建武式目には、幕府の場所を鎌倉にすべきか、京都にすべきかを問う奇妙な前文がつけられている。幕府の法令・施政方針を示す式目に、なぜそのような文言があるのだろうか。その背後には、京都案に反対する保守派の御家人たちへの“忖度”があった。

■幕府の「場所」にこだわる建武式目

建武式目は建武3年(1336)11月7日、後醍醐天皇を屈服させて京都を制圧した足利尊氏が政権の施政方針を示した法令で、一般にこの年をもって室町幕府の成立と考えられている。

式目とは法規を箇条書きにしたもので、鎌倉幕府執権・北条泰時が制定した御成敗式目(貞永式目)がその始まりである。成立当初の御成敗式目は、わずか51か条の簡素な内容であったため、「式目追加」という形で適宜、条文が追加・変更され、室町幕府成立後も武家社会の基本法典として機能し続けた。

つまり、建武式目も、御成敗式目にとってかわるものではなく、一種の追加法という見方ができるわけである。

ただし、同じ式目を名乗っているものの、内容はやや異質である。それは、前文に「鎌倉元のごとく柳営(りゅうえい)たるべきか、他所たるべきや否やの事」という、およそ法令とは思えない文言があるからだ。「柳営」は幕府の所在地、「他所」は実効支配している京都のこと。すなわち、「幕府を再興するけど、場所は鎌倉にする? それともほかの場所?」と問いかけているわけである。

そして、その後に「政道の事」として、倹約の奨励や賄賂や狼藉の禁止、守護の任用、寺社の特権の否定、民衆の訴えの重視など、17か条の施政方針が並べられている。

なぜ、こういう形式が取られたのか。それは建武式目が、「幕府の場所をどこにするのか」「幕府の政治のあるべき姿(政道)は何か」という足利尊氏の2つの諮問に対して、法曹官僚や儒者、僧侶などの有識者が答申したものであるからだ。

ところが、その答申というのが、どうにもグダグダとしたものなのだ。

「鎌倉は源頼朝が幕府を開き、北条義時が承久の乱を鎮めて天下を治めた吉土であり、武家政治を行うのにふさわしい場所である。北条氏が滅亡した不吉な場所という者もいるが、これは北条氏が悪政を重ねた結果である。正しい政道さえ行っていれば場所はどこでもよく、多くの人が鎌倉以外の場所を望めばそれに従うべきである」

途中までは鎌倉が良いといっておきながら、最後は京都を推している。「どっちなんだ!」 と噛みつきたくなる人も多かろう。

おそらく、北条義時・泰時の時代の伝統的な幕府政治を理想とする足利直義と、彼を支持する旧御家人たちは、武都・鎌倉を望んだのだろう。だが当時、室町幕府の主力をなしていたのは畿内周辺の新興武士団であり、彼らに鎌倉への愛着はない。また、後醍醐天皇がいつ勢力を盛り返すかわからない状態で、京都を明け渡すのは現実的ではなかった。

こういった理由から、足利尊氏の心はすでに京都に決まっており、それは直義も認めざるを得なかったのではないだろうか。そこで、鎌倉派の御家人を納得させるため、「一応、鎌倉が良いのだけれど、大切なのは政治の中身で場所ではないよ」と、言いわけめいた前文がつけられたということなのだろう。つまり、鎌倉派の御家人層に対する“忖度”が働いた結果、式目としては異例な形式になってしまったわけである。

■「政道の事」で巻き返しを図る直義派

では、「政道の事」についてはどのように見ればよいのだろうか。これは、京都案で妥協せざるを得なかった直義ら鎌倉派の御家人たちが、自分たちが望む政治を実現するために掲げたものといわれている。「京都に幕府をおくのは仕方ないけど、その代わり政策については自分たちの意見を通させてもらうよ」というわけだ。こちらは、直義派の不穏な空気を読んだ尊氏方が妥協したということになる。

そういう目で見ると、確かに「政道の事」の中身は、理想主義的な直義の思想が色濃く反映されているように思われる。倹約や礼節の励行、公正な人事と賞罰などの項目は、儒教に傾倒した直義らしい規定だし、賄賂や賭博、狼藉の禁止などは、尊氏の周辺にはべる高師直や佐々木道誉らバサラ大名へのあてつけともとれる。

また、尊氏の諮問にあずかった建武式目の起草者のほとんどが、この後、直義の配下として活躍していることも、足利直義の影響下で制定されたことの根拠とされている。

後年、室町幕府では、保守派の足利直義と、畿内の新興武士を組織した急進派の高師直の対立から、「観応の擾乱」と呼ばれる内紛が勃発する。そうした対立の土壌は、すでに幕府の発足時に内包されていたことが、建武式目から読み取れるのである。

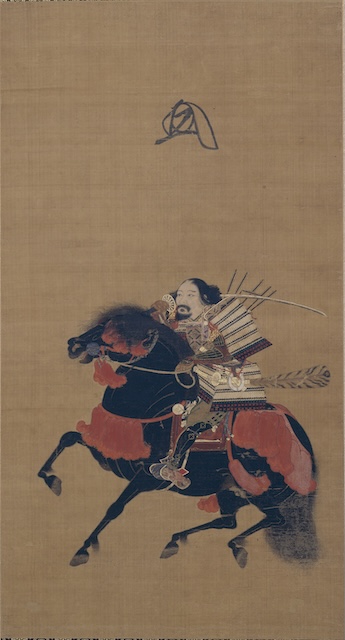

足利尊氏と伝えられるが、花押は2代将軍・足利義詮のもの。描かれた武者は高師直、師詮説が有力とされる。 京都国立博物館蔵/ColBase