明智光秀の娘として生まれで細川忠興の妻、そしてキリシタンとして数奇な運命に翻弄された悲劇の戦国女性【細川ガラシャ】

歴史を生きた女たちの日本史[第3回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

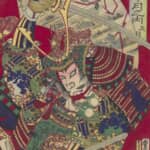

細川ガラシャが細川忠興との幸せな新婚時代を過ごした勝龍寺城跡に立つガラシャ像。

のちの細川ガラシャ夫人こと、明智光秀の3女・たま(玉)は、天正6年(1578)細川忠興(ほそかわただおき)に嫁いだ。2人とも16歳という同い年であった。玉の父・光秀と忠興の父・藤孝(細川幽斎)は、共に織田信長の麾下にあったが、それ以前からの友人であった。2人は、信長に仕える前には15代将軍・足利義昭の家臣であった。そうしたことから、織田家に仕えてからも親友のように付き合ってきた。合戦での武勇だけでなく、2人に共通していたのは茶道や和歌など、教養の高さもあった。ただし、この忠興・玉の結婚は共通の主人・信長から命じられてのことであった。玉と忠興は、細川家の居城・勝龍寺城で簡素な結婚式を挙げた。

玉は永禄5年(1562)ころ、光秀の長女として生まれた。母は、妻木氏の娘・熙子(ひろこ)。良妻賢母の典型として後世にまで伝えられた女性である。熙子は光秀に嫁ぐ直前に疱瘡(ほうそう)を患い左の頬に跡を残してしまった。恥じて婚礼をやめたいという熙子に、光秀は「私はそなたを美貌ゆえに娶る訳ではない。その心根(性格の良さ)に惚れているからだ」として、迎え入れたという逸話が残る。こうした父母に育てられた玉は、『日本耶蘇教会史』には「容貌の美麗、比倫なく、精神活発、鋭敏、果断、心情高尚にして才知卓越せり」と評されている。父・光秀の高い教養と母・熙子の美貌・性格の優しさ、良さを伺わせる評価といえる。

忠興は神経質ではあったが、優しさも持ち合わせ、玉の着物を自らが選ぶなどして、玉を喜ばせたこともあった。2人の間には、結婚した翌年に長女が、さらにその翌年には長男・忠隆が生まれている。そして忠隆が誕生した天正8年には、舅・細川藤孝が丹後12万石を信長から与えられ、宮津(宮津市)に平城を築き、玉も忠興とともに移り住んだ。4年間の平穏な一家団欒の生活は、突然破られる。

天正10年(1582)6月2日、父・明智光秀による「本能寺の変」が起きたのだった。信長は一夜にして滅び、光秀は「天下人」になった。この「信長討ち」で、その後に光秀が最も頼りにしたのは細川父子(藤孝・忠興)であった。この時点で、細川父子は筒井順慶(つついじゅんけい)らと同様に光秀の与力(配下)であった。丹波など34万石の太守であった光秀は織田軍団では「近畿管領」のような立場にあった。

光秀は細川父子が自分の企てに賛同し、与(くみ)すであろうと期待したが、父子は信長の死に弔意を表し、光秀の誘いを断ったのであった。光秀の娘・玉の立場は苦しくなる。忠興は「謀反人とは同居できない」として味土野(京丹後市)山里に幽閉した。懐妊していた玉は、そこで2男・興秋を生む。その後、秀吉が天下人の地位を目指し、細川父子もこれに従った。秀吉の許しを得た忠興は、玉と復縁した。大坂・玉造の細川邸で暮らすようになった玉だが、厳しい監視下に置かれた。 鬱病になりかけた玉は、その救済としてキリスト教に目覚め信仰を受け入れ、3男・忠利を出産した翌年の天正15年(1587)、「ガラシャ(恩寵、という意味を持つ)」という洗礼名を貰った。細川ガラシャ夫人は、こうして生まれたのだった。

そして秀吉が病死し、慶長5年(1600)の「関ヶ原合戦」を前に、石田三成の人質になることを拒否し、7月13日、押し掛けてきた大坂勢を知ると、礼拝堂に入り、忠興と長男・忠隆に宛てて書き置きをすると、家老・小笠原少斎の手にする薙刀で首を打たせた。キリスト教とは自殺が許されなかったためである。悲劇の玉・ガラシャは、38歳で昇天した。