父を死に追い遣った敵将・武田信玄の側室となり武田家の後継・武田勝頼を産んだ薄幸の佳人【諏訪御料人】

歴史を生きた女たちの日本史[第2回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

武田信玄と諏訪御料人

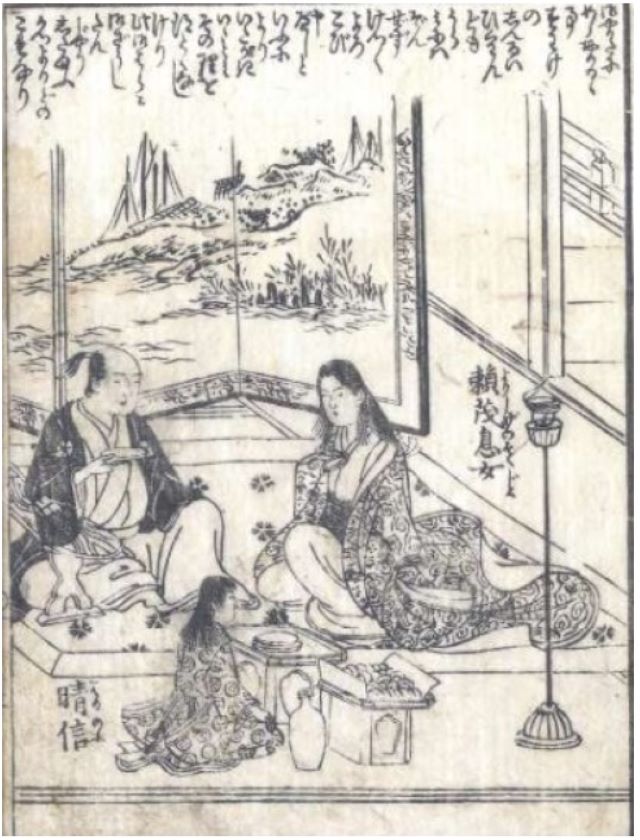

諏訪御料人が信玄との間に産んだ勝頼は信玄の死後、武田家を継承することとなる。(国文学研究資料館蔵)

戦国時代、豪族や武将の家に生まれた女性たちは、その大半が政略結婚という犠牲を強いられた。「政略結婚」とは、政治的に利用するために、結婚する当事者の意思を度外視して、強引に婚姻を進めることをいう。それは、女性だけでなく、夫になる男性の側にも当て嵌まることであった。戦国時代には、まだ10歳に満たない幼い夫婦が出来上がることも少なくなかった。

長野県茅野市・永明寺山に築かれた上原中は、諏訪大社の大祝(おおはふり)・諏訪氏の本城であった。眼前にある諏訪大社(前宮)が大祝の住居であった。後に政教分離の結果、諏訪惣領家が上原城に移り、麓には上原の城下が形成された。永明寺山の中腹に諏訪氏館跡がある。諏訪御料人は、享禄2年(1529)から同5年くらいの間に、この館跡で生まれたとされる。父親は諏訪氏5代目の諏訪頼重(よりしげ)、母はその側室・小見(麻績)氏である。小見氏は信濃守護・小笠原長時の重臣で、いわばこれもまた諏訪氏と小笠原氏の政略結婚の果てともいえる。

頼重は早くに父親を失い、祖父・頼満に育てられた。頼満の最大のライバルは隣国・甲斐の武田信虎であり、信州と甲斐の境界争いなどからぶつかり合ったり、助け合ったりしていた。天文4年(1535)、これまた政略結婚として、信虎の3女・禰々を頼重に嫁がせた。交換条件が、まだ「諏訪御料人」とはなっていない頼重の幼い娘(名前は不詳。小説などでは「由布姫」「湖衣姫」などと名付けられているが)であった。

ところが、武田家に内紛が生じ、信虎は嫡男・晴信(信玄)によって駿河に追放される。甲斐国主の座に就いた武田信玄は、様々な出来事を経て、諏訪氏を滅亡に追いやる。頼重は、信玄によって甲府・東光寺に幽閉され、後に殺される。禰々との間に生まれた嫡男・寅王丸も行方不明(あるいは殺されたともいう)となって、諏訪家の血筋は途絶えた。

天文11年(1542)12月、あろうことか信玄は自分が命を奪った頼重の娘(諏訪御料人)を側室にする。あるいは信玄には、この側室から男児が生まれたならば諏訪家を再興させようと言う腹づもりもあったかも知れない。そして諏訪御料人は、天文15年(1546)、待望の男児を生む。後に武田家当主になる四郎勝頼である。

だが、諏訪御料人は勝頼を産んだ後、身体の不調を訴えて諏訪に戻った。生まれ在所ともいえる上原城の館跡で朝な夕な諏訪湖を眺めて暮らしたであろう。そして勝頼出産の9年後、弘治元年(1555)11月16日に病没する。享年は20代後半。まだ30歳にはなっていないはずである。仇敵の側室にされたことや、若くして病没したことなど、さらには美しい女性であったことなどから、諏訪御料人は歴史上「仇敵に嫁いだ薄幸の佳人」といわれるようになる。

なお成長した勝頼は、上原城に住みながら落城後にどこかに落ち延びていた諏訪御料人の母親(勝頼には外祖母に当たる)を、探し出して高遠城に招き、「御太母様(おだいぼうさま)」と呼んで大事にしたという。