名古屋を誕生させた家康の〝清須越〞 ─日本史上最大の引っ越し! 遷府された尾張の中心─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑥

■清須越で完成した「名古屋」という城下町

名古屋の町づくりの原点となった〝清須越〟。清須の町ごと引っ越すという事業で築かれた町は今もその形を色濃く残す。

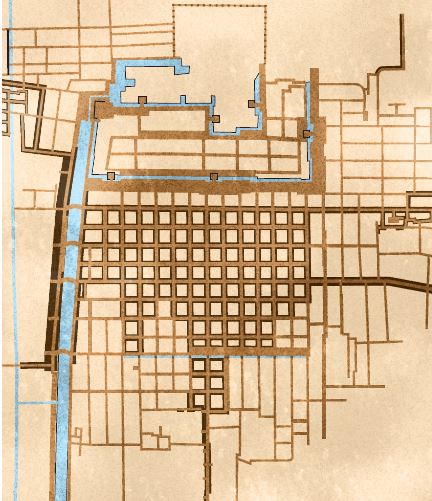

【清須の古絵図】「春日井郡清須村古城絵図」参照

清洲古城跡清洲古城跡公園として整備されている城跡は広大な面積を誇る。

美濃路清須と名古屋を結ぶ街道。宿場町が点在し、江戸時代は栄えた。

清須の五条橋御城橋として使われた橋で、織田信長が馬に跨り、渡ったとされる。

城下町は「清須」をそのまま 寺社も町屋も商店も移築

名古屋城は、平城(ひらじろ)に分類されることもあるが、城は熱田(あつた)台地の北西端に築かれており、水害の危険性は少なかった。本丸と二の丸に藩庁としての機能を集約し、その南側に三の丸を配して家老をはじめとする上級武士の屋敷地とした。城下町は、三の丸の南に広がっている。

城下町を南北に貫く本町通を中心に町人地が構成され、碁盤割の町割になっていた。

碁盤割とは、市街を碁盤の目のように縦横に直角に交わる街路で区画したものである。名古屋の町人地では、東西11列、南北9列の碁盤割が整備されていた。

町人地の外側には中級武士の侍屋敷が設けられ、さらに侍屋敷の外側には足軽などの下級武士の組屋敷が設けられた。こうした中・下級武士が、有事の際には城下町を守ることになっていたのである。

城下町の周縁には清須から移転してきた寺社が宗派ごとにまとめられ、寺町を形成した。那古野城の時代から存在していた寺社もあったが、ほとんどは清須から移ってきたもので、その数は3社110寺におよぶ。寺町は、城下町を守る軍事的な拠点になることを期待されていた。

「清須越」は、慶長17年(1612)に城下の検地 ・町割が行われてから開始されたとされるが、それ以前からも順次行われていたらしい。清須の城下町がそっくりそのまま移転してきたから、新たに町づくりを行うよりも速やかに城下町は完成していった。

「清須越」が混乱もなく成功したのは、城下町がまるごと引っ越してきたことで、人々が清須と同じ環境で新しい生活を始めることができたことが大きい。それとともに、水運を効果的に利用したことで、引っ越しそのものも円滑に進められたためでもある。清洲城下を流れる五条川を下って伊勢湾に出れば、そこから堀川を遡り、家財一式を名古屋に運ぶことができたのだった。

名古屋城と城下町が整備されるなか、城主の義直自身は、駿府(すんぷ)城の家康のもとにいた。しかし、元和(げんな)2年(1616)に家康が没すると、義直は駿河から尾張に入国し、駿河からも家臣らが名古屋に移ってきた。「駿河越(するがごし)」といい、この段階で城下町としての名古屋はほぼ完成したことになる。

【名古屋の古絵図】「万治年間名古屋絵図」参照

名古屋城本丸御殿近世城郭御殿の最高傑作と称された。

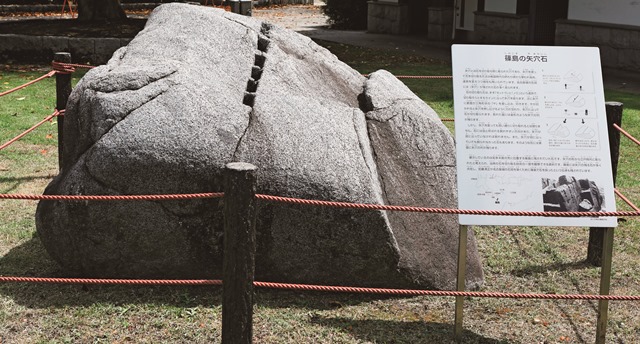

篠島の矢穴石名古屋城築城の際、港から運ばれた石。

伝馬橋清須越にて、名のみ引き継がれた橋。

高岳院清須越で移った寺院のひとつ。戦災に遭う前は、黒門が国宝だった。