名古屋を誕生させた家康の〝清須越〞 ─日本史上最大の引っ越し! 遷府された尾張の中心─

名古屋の歴史と文化を 訪ねる旅⑥

■清須越今昔物語

清須越にて、名古屋へ移転されたものは今も名古屋を支えるものとして残るものが数多くある。

尾張徳川家の菩提寺「建中寺」

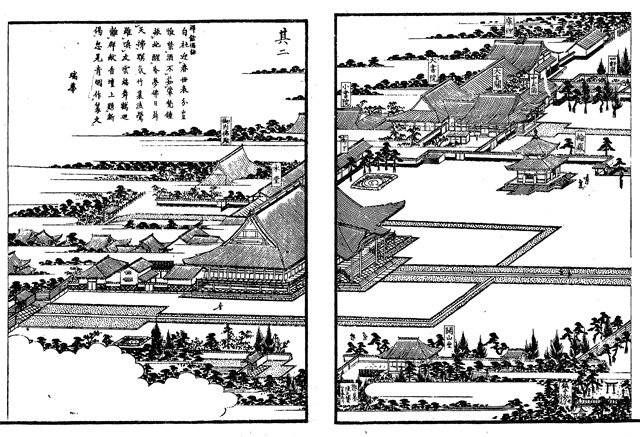

江戸時代の建中寺城下一の大寺院であった。「尾張名所図会」国立国会図書館蔵

建中寺(けんちゅうじ)は、初代尾張藩主・徳川義直の菩提を弔うため、2代藩主の徳川光友(みつとも)が建立したものである。義直は徳川家康の九男で、尾張徳川家の始祖となった。学問を好んだことでも知られており、名古屋城内に、父家康から譲られた書物をもとに御文庫を創設するとともに、孔子(こうし)を祀る聖堂を建立するなどしていた。

「清須越」では、多くの寺院も清須から移ってきて寺町を構成したが、建中寺は名古屋で創建された。境内地の広さは、名古屋城下の寺院としては破格の4万7000坪を超えている。第二次世界大戦では、名古屋城下の寺院は空襲により焼失したところが多い。建中寺は焼失を免れており、境内の規模は縮小されたものの、江戸時代の伽藍(がらん)が現在に伝わっている。

徳川義直尾張徳川家の始祖として名を残す。徳川美術館蔵

現在の建中寺歴代藩主の霊廟がある。

名古屋のキモである「堀川」

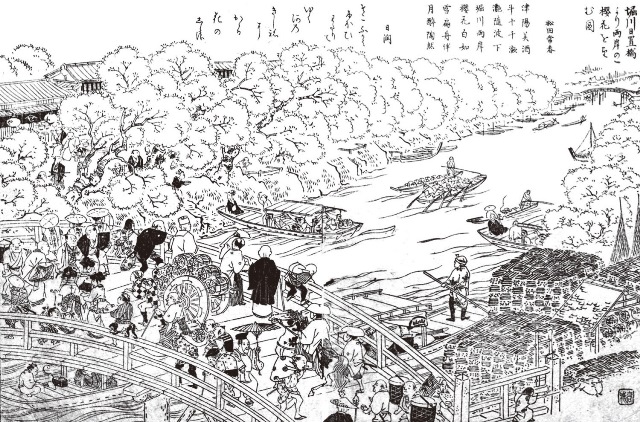

江戸時代の堀川庶民たちの憩いの場として親しまれる。国立国会図書館蔵

名古屋城は台地上に築かれたため、周囲に水運の便がなかった。そこで、徳川家康の命を受けた福島正則らによって開削された人工の運河が堀川(ほりかわ)である。堀川は、名古屋城の西に位置する巾下(はばした)門から熱田まで通じており、伊勢湾と結ばれた。そのため、築城に必要な資材だけでなく、「清須越」によって清須から名古屋に移る庶民の家財も、五条川から堀川を経由して運ばれたのである。

開府後には、城の西方を守る外堀となった。しかし、大坂の陣が終わり、天下泰平の世になると、軍事的な意味は薄れていく。江戸時代を通じて堀川は、伊勢湾から城下に物資を運搬する水路として利用され、商業の発展に一役買ったのである。

納屋橋の家紋福島正則の功績を称え、家紋が刻まれる。

堀川福島正則らにより掘削された。

「松坂屋」

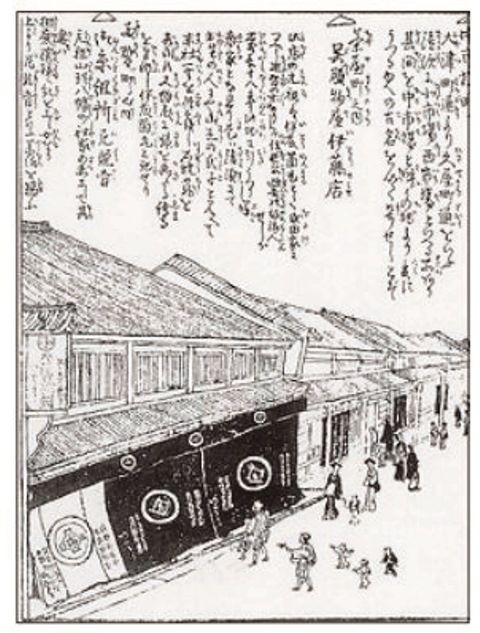

「尾張名陽図会」に描かれたいとう屋国立国会図書館蔵

松坂屋は、名古屋はもとより、全国的にも歴史ある百貨店として知られている。もともとは、織田信長に仕えた伊藤祐道(いとうすけみち)が清須に開いた呉服小間物商で、清須越で名古屋に移転。名古屋に移ってからは呉服の小売りに転業し、「いとう呉服店」の商号で知られるようになった。「現金掛値なし」という正札販売があたり、尾張藩の呉服御用も拝命するまでに。明治維新後、洋装の普及によって百貨店へ業態を変え、商号を「松坂屋」とする。江戸の上野にあった松坂屋を江戸時代に買収していたためである。さらに、江戸時代の目抜き通りであった本町通ではなく、栄町に店舗を移転させた。ここが現代の目抜き通りとなり、その先見の明には驚かざるをえない。

現在の松坂屋名古屋の繁華街・栄の中心にそびえる。

「残る地名」

名古屋に残る地名の看板鍋屋町、伝馬町など、現在の名古屋の街のいたるところに清須から移転した地名が見られる。

清須から名古屋に引っ越したのは、人だけではない。町名もまた清須から名古屋に引っ越しており、人々は、清須と同じ町名の場所に住むことが求められた。

城下町では、基本的に同業種を集住させる政策をとっていた。そうしたことから、呉服商が集まった呉服町、瀬戸物屋が集まった瀬戸物町、鉄砲を製造する職人が集まった鉄砲町などが現在も残る。このほか、清須で伝馬(てんま)を務めていた伝馬町も、名古屋にそのまま移っている。

もちろん、名古屋城下の地名すべてが清須から移されたわけではない。干物を扱う干物町が久屋(ひさや)町に、竹を売る竹屋町が常盤(ときわ)町となるなど、江戸時代に改名されていることもある。近代化のなかで消滅してしまった町名もあるが、町名にも清須越の歴史が残されているのである。