朝ドラ『あんぱん』戦災孤児を強制収容する「狩り込み」とは? 劣悪な環境に耐えられずに脱走する子も続出

朝ドラ『あんぱん』外伝no.56

NHK朝の連続テレビ小説『あんぱん』は、第17週「あなたの二倍あなたを好き」が放送中。代議士・薪 鉄子(演:戸田恵子)のもとで働くために上京したのぶ(演:今田美桜)は、手始めに闇市にいる子供たちの“生の声”を聞くよう命じられる。ある日、アキラ(演:番家玖太)と話していたのぶは、戦災孤児の「狩り込み」の現場に居合わせ、咄嗟にかばう。この時期、戦災孤児の問題は東京をはじめ全国で大きな社会問題になっていた。

■戦争で家族を失った子供たちは「厄介者の浮浪者」扱いされた

昭和20年(1945)に入って日本本土への空襲が激化するのに伴って、各地で両親や親族を失って孤児になる子供が急増した。昭和23年(1948)2月の「全国孤児一斉調査結果」によると、12万人を超える孤児が存在したという。

厚生省は、昭和20年9月に「戦災孤児等保護対策要綱」を発表。戦争孤児を「国児」と呼び、そうした子供たちを保護すべく、個人家庭への保護委託や養子縁組の斡旋に取り組むとした。とはいえ、これはGHQの公衆衛生福祉局が鑑別所や保護施設をつくって早々に子供たちをそこに収容するよう厳命したことが背景にある。終戦から早々に政府として積極的に戦災孤児の救済を目指したわけではなかった。

結局、孤児たちは物乞いをしたり、ゴミを漁ったりするのはもちろん、露店の手伝いや新聞売り、モク拾い(捨てられた煙草を拾って売る)などをしてどうにかその日を凌ぐしかなかった。そして、置き引きや万引き、スリで金品を手に入れようとする子供も少なくなかったのである。そうしたイメージが先行してしまい、人々は孤児を「犯罪者もしくは予備軍」とみなして疎んじた。

昭和21年(1946)4月に「浮浪児その他の児童保護等の応急措置実施に関する件」、さらに9月に「主要地方浮浪児等保護要綱」が発表されると、「国児」と呼ばれていた孤児たちは「浮浪児」と呼ばれるようになり、保護施設への収容が推し進められた。子供たちは「戦争被害者」から一転して「浮浪している反社会的存在」とみなされるようになっていったのである。

昭和22年(1947)発刊の『日本の社会事業』には、「翌二十一年三月下旬に至って、次第にこれらの浮浪児は浮浪性を発揮し(中略)社会事業使節への収容は極めて困難で、逃走するものが多く、全国の施設ではこの処置に困りぬいている。浮浪児の問題は国内の食糧難と相まって非常に大きな問題となっている。尚これらの児童は殆ど不良化している」とある。

※旧漢字は新漢字に改め、一部現代仮名遣いに変換している

また、同書には戦災孤児を対象にした保護収容施設は、昭和21年(1946)3月末時点で全国に93ヶ所あったと記されている。

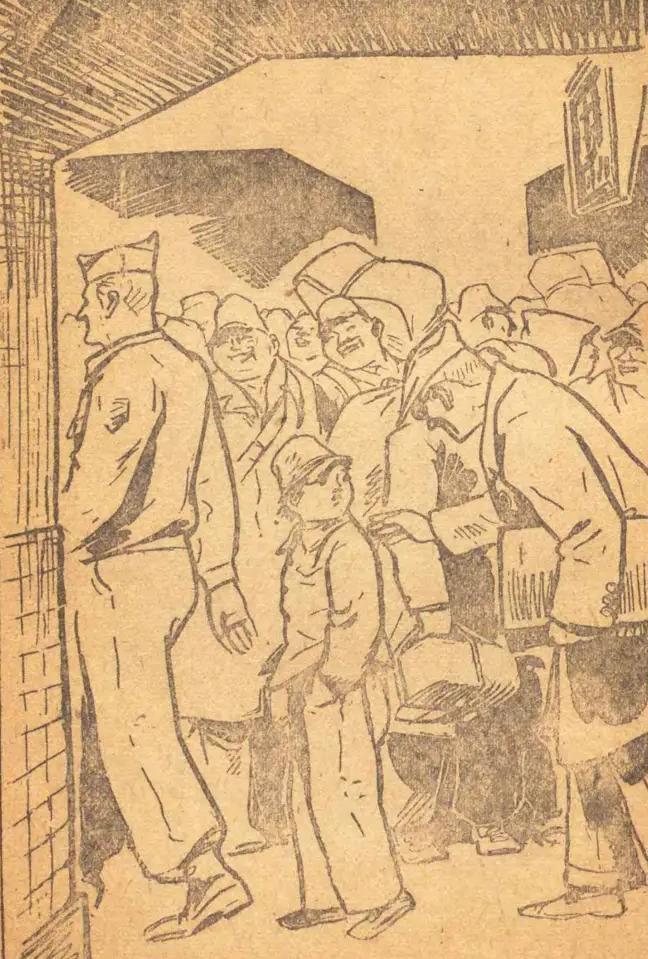

作中でも描かれたように、取り締まるべき存在とされた子供たちは、半ば強引にこうした児童保護施設や委託家庭に送られる。「浮浪児の発見・捜索・収容施設への強制収容」を指して、当時「児童狩込」などと呼ばれた。

とにかく食糧も物資も不足していた時代である。収容施設とは名ばかりで、急造したバラックや古い兵舎、工場を利用したケースも多い。窓ガラスは割れ、屋根も壁もボロボロ、畳も傷んで床が剥き出しといった劣悪な環境に、収容定員の何倍もの子供たちが押し込まれ、満足に食事も行き渡らない……という状況が当たり前だったという。

前述の書でも東京のとある収容施設にいる児童の健康状態を例に挙げ、その大半が深刻な栄養失調であったこと、そして「必要量の給食代は最低一人一五〇円を要するものが、現在の換算によると一食三六銭ということになっているので栄養失調は当然といわねばならない」と明確に記載している。そして、「絵本、玩具等の入手難にこれらの施設の保婦は困っている」とも記されている。

手を差し伸べる側にとっても辛い状況だったが、狩り込みによってまるで罪人のように強制的に収容された子供たちは、過酷な環境に耐えきれずに脱走することも多かった。それもまた、社会問題として取り上げられた。もちろん全ての保護施設が劣悪な環境だったわけではないが、終戦から間もない日本では何もかもが不足していて、十分なケアが行えなかったことは事実である。

戦争で心身ともに傷つき、身寄りをなくし、大人や社会そのものに対して不信感を募らせた子供たち。そんな子供と向き合うのぶは、どんな答えに辿り着くのだろうか。

昭和21年に発刊された『生きてゐるおもちゃ』の挿絵に登場する戦災孤児/国立国会図書館蔵

<参考>

日本社会事業協会社会事業研究所『日本の社会事業 (社会事業ライブラリー)』

日本医史学会『日本医史学雑誌』第44巻第2号