「鎖国」は本当はなかった⁉ 「鎖国」という言葉は後世につくられた造語⁉ 出島ではない場所でも交易も行われ続けていた!

ここが変わった!日本史の教科書#03

■鎖国政策の実情を示す「4つの窓口」も登場

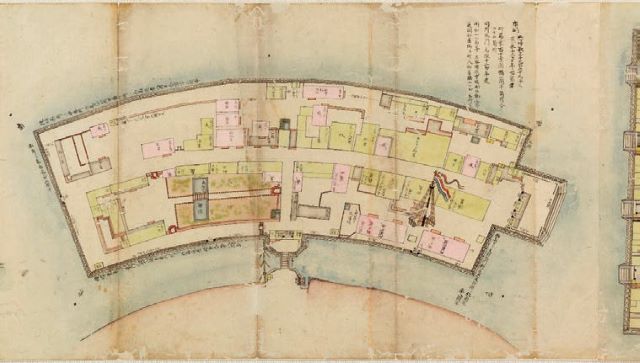

出島

寛永11年に江戸幕府によって対異国政策の一環として長崎につくられた日本初の本格的な人工島。異国との接触を制限されるなか、オランダを通じた日本で唯一の西欧との窓口となった。『長崎諸役所絵図』九州国立博物館蔵/出典:Colbase

「鎖国」という言葉は近年、実態と異なることもあってか、昔ほど積極的に使われない傾向になっていると思われがちだ。しかし実際は、まだ新版の教科書にも見られる歴史用語である。『日本史用語集』にも鎖国の項目があり「禁教と貿易統制を目的に、日本人の海外渡航禁止と外国船来航規制を断行した政策のこと」と解説されている。

教科書旧版では小見出しに「鎖国」の語句が使われて、文中でも「寛永16年(1639)ポルトガル船の来航を禁じ、ここに鎖国が完成した」と述べられていた。それに対し、新版では小見出しを「鎖国政策」とし、文中では「こうして日本はいわゆる鎖国の状態となり」と、直接的には「鎖国」の語句を使わないように変化。さらに新版は注釈で、享和元年(1801)に志筑忠雄がケンペルの『日本誌』の一部を『鎖国論』として抄訳し、鎖国という語が用いられたのはそれ以後のことと解説する。東京書籍版を見ると「禁教政策と結びついたこの体制は、のちに鎖国と呼ばれることになった」と後世の造語であることが強調されているあたり、使用に慎重な姿勢がとられている。

鎖国の内容についての表記はどうだろう。教科書においては、新旧ともに(鎖国政策の)第一の理由を「キリスト教の問題」「キリスト教の禁教政策」、そして第2の理由を「幕府の貿易統制」「貿易を幕府の統制下におこうとした」と、変化はない。

また旧版は「鎖国によって海外発展の道はとざされ、産業や文化の近代化がおくれ」としたうえで「必要品はオランダ人をとおしてもとめることができた」「幕藩体制の確立と封建社会の存続に大きな役割をはたした」とメリットを説明していた。

いっぽう新版に現れるのが「4つの窓口」という語句である。すなわち長崎・対馬・薩摩・松前のことで、これらを通して幕府は異国や異民族との交流を持ち、限定的ではあったが、彼らとの交易も続けられていたという流れを述べている。

監修/大石 学 文/上永哲矢