江戸時代まではなかった? 日本の「病院」はいつから出来たのか

幕末~明治の偉人が生んだ制度・組織のはじまり⑨

コロナの流行から約2年半が経つ。これほどまでに国内の「病院」や「医療」が全世代的に注目を浴びることがあっただろうか? いまや世界基準を満たしている日本の医療は、いつから近代化し、大きな発展を遂げたのだろう。その契機と歴史、貢献した偉人たちの紹介を交え、日本の病院の起源にせまる。

■感染症の大流行で発展の契機を迎えた日本の医療

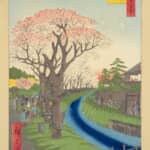

出島

出島にはオランダ人が滞在し、彼らから最先端の西洋医学を学ぼうとする日本人のために塾が設けられた。(『諸御役場繪圖(写本)』国立国会図書館蔵)

徳川幕府の外交政策、いわゆる鎖国体制のもとでは、オランダ船籍でない西洋の商船は入港を禁止され、乗員・乗客が上陸と滞在、活動可能な場所も長崎の出島に限られた。

このため西洋医学の医師は蘭方医と呼ばれ、日本人で西洋医学を学びたい者は長崎に遊学するか、遊学経験者に弟子入りするしかなかった。

絶対数の少なさと人びとの偏見から、蘭方医がどんなに優れた実績を重ねたところで、漢方医の優位を崩すのは難しかったが、幕末の風雲告げる頃には風向きが変わる。コレラのような未経験の感染症が流行。評判の高い漢方医が束になってもなす術ない状況が、蘭方医に絶好の機会をもたらしたのである。

安政5年(1858)、奥医師の列に蘭方医の伊東玄朴(いとうげんぼく)が加えられたことは象徴的だった。

伊東玄朴

オランダ語を学び、蘭医・シーボルトに師事して蘭医学を修得。西洋内科医として初めて幕府奥医師に抜擢され、のちの東大医学部の前身、西洋医学所の設立者となる。(『伊東玄朴伝』国立国会図書館蔵)

奥医師とは江戸城お抱えの医師で、診療の対象は将軍か将軍の近親者に限られた。それまで蘭方医が採用された例は一度もなく、同年には、同じく伊東玄朴や大槻俊斎(おおつきしゅんさい)らの蘭方医が幕府の許可を得て、江戸の神田お玉が池に種痘所(しゅとうしょ)を開き、現在で言う予防接種の普及と、感染症の診療にも当たっていることから、この年をもって、日本における西洋医学解禁の年とすることも、あながち間違いではない。

この種痘所は万延元年(1860)には幕府の直轄となり、その翌年には西洋医学所と改称。幾多の変遷を経て現在の東京大学医学部となるが、近代の病院という観点からすれば、この系譜は傍流にすぎず、日本における病院事始めを語る上で何より重大な出来事は、文久元年(1861)に長崎で実現を見た養生所の開設だった。

長崎養生所の開設に尽力したのは、オランダ軍医のポンペ、幕府医官の松本良順(まつもとりょうじゅん)、長崎奉行の岡部駿河守などの面々だった。

ポンペが江戸幕府の招きに応じ、長崎の海軍伝習所医官として来日したのは安政4年のこと。軍医の養成を依頼されたのだが、ポンペには日本で伝統的だった徒弟制を採用せず、病院付きの医学校の設立を要求。この案が受け入れられ、文久元年(1861)夏にオープンしたのが長崎養生所だった。

東西約22・7メートル、南北約7・3メートルの木造二階建ての建物2棟からなり、ベッド数15床を備えた大病室8室と、隔離あるいは手術を控えた患者を収容する小病室4室に加え、薬品室、洋式調理室、浴室、遊歩場なども備えていた。

長崎養生所から巣立った人物としては、先述の松本良順をはじめ、佐藤尚中(さとううしょうちゅう)、司馬凌海(しばりょうかい)、入沢恭平(いりさわきょうへい)、長与専斎(ながよせんさい)、戸塚文海(とつかぶんかい)、岩佐純(いわさじゅん)、佐々木東洋(ささきとうよう)らの名を挙げることができる。

(左)佐藤尚中、(右)長与専斎。

ともに国立国会図書館蔵

このうち松本良順は西洋医学所三代目頭取、明治政府のもとでも乞われて初代陸軍軍医総監などを務め、佐藤尚中は明治天皇の侍医を務めるかたわら、順天堂大学の前身にあたる順天堂を、戸塚文海は徳川慶喜の侍医を務めたのち、海軍軍医総監、初代医務局長など経て、東京慈恵会医科大学の前身にあたる共立東京病院を、佐々木東洋は杏雲堂病院の前身にあたる脚気患者専門の私立病院を開設するなど、長崎養生所で学んだ医術を社会に還元するに十分は功績を残したのだった。