WEBもSNSもない時代の情報源!日本の”新聞のはじまり”をたどる

幕末~明治の偉人が生んだ制度・組織のはじまり⑧

WEBもSNSもない時代の情報源は「新聞」であった。さらにさかのぼれば「かわら版」になるだろうか。現在はわたしたちは「新聞」を簡単に手にすることができ、様々な情報を得ることができるが、新聞が現在の形になったのはいつなのだろうか? その歴史にせまる。

■日本の新聞のはじまり

幕末のかわら版

戊辰戦争のなかでも激戦となった上野戦争の様子を伝えるかわら版。東京都立中央図書館蔵

通勤途中、目的地までの時間を何に費やすか。現在ではスマホをいじる人が圧倒的多数派だが、30年前は紙媒体の新聞・雑誌を読む人が大半を占めていた。

駅の売店で新聞を購入する人も、宅配による定期購入者も激減したわけだが、車内でスマホを手にする人の何割かは電子版の新聞記事を見ているだろうから、まだ新聞自体が役割を終えたわけではなく、ニュースの発信源として、新聞に代わりうる媒体も育っていない。日刊で総合的なニュースを発信し続けるには、取材やファクト・チェックにそれなりの人数と時間を割く必要があるため、個人や小規模な組織にはできない相談でもある。

テレビ地上波のレギュラー枠から消えて久しいため、40歳以下の読者には耳慣れないかもしれないが、昭和の時代劇では毎回のように、「瓦版(かわらばん)」というアイテムが登場した。新聞の前身にあたるニュース媒体で、心中や火事、凶悪事件など、特別な出来事のあったときにだけ販売された。形態は木版一枚摺である。

「瓦版」という名称は幕末に始まり、それまでは「読売」「絵草子」「一枚摺」など、地域によって名称がバラバラだった。最古の瓦版は大坂夏の陣に際して発行されたとも伝えられるが、確証はなく、文献の上で確認できるなかでは、天和年間(1661~84年)に発行されたものが最古である。

不定期刊行で、扱う内容も一つの出来事だけ、形態も木版一枚摺では、まだ新聞と呼ぶことはできない。幕末には「新聞」と名のつく刊行物が多数出回ったが、中身は瓦版と変わらなかった。

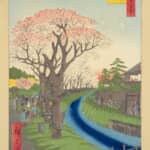

『神名川横浜新開港図』

幕末に開港し、異国人たちを迎え入れた地では、英字新聞や翻訳新聞が出回っていた。国立国会図書館蔵

同じく幕末、開港場の長崎、横浜、兵庫、商業の中心である江戸、大坂、京都では英字新聞や翻訳新聞、翻刻新聞など、舶来の新聞を入手することができた。翻訳新聞は英字新聞を翻訳、翻刻新聞はキリスト教団体が中国で刊行した新聞・雑誌記事からキリスト教的要素を除いて翻訳したもので、翻訳といっても現在のような文体・表記ではなく、平仮名・片仮名を用いない和風漢文からなっていた。

おそらくこれらを参考にしたのだろう。日本で最初の日刊新聞が刊行されたのは明治3年12月8日(1871年1月28日)のこと。場所は横浜、和紙ではなく印刷用洋紙による一枚刷りで、その名を『横浜毎日新聞』という。

創刊者は初代横浜区長の島田豊寛(しまだとよひろ)だが、神奈川県令(県知事)の井関盛艮(いせきもりとめ)による強い後押しがあったというから、官製色が濃厚だったが、時代的な制約を考慮すれば、仕方のないことであろう。

これに刺激されたか、翌年には『東京日日新聞』(現在の毎日新聞)と『郵便報知新聞』(現在のスポーツ報知)と、地方紙の『峡中新聞』(現在の山梨日日新聞)が創刊されるが、『東京日日新聞』の創刊者は戯作者の条野採菊(じょうのさいぎく)、浮世絵師の落合芳幾(おちあいよしいく)、書店番頭の西田伝助といった文化人で、『郵便報知新聞』のそれは駅逓頭(えきていのかみ/郵政局長)・前島密(まえじまひそか)の秘書を務める小西義敬(こにしぎけい)、『峡中新聞』のそれは儒者の家に養子入りした元鳥取藩士にして、初代山梨県令を務めた土肥謙蔵(どひけんぞう)だった。

創刊者は多様性を帯び始めたが、文章は依然として漢文体で、政府への遠慮や政府による規制を警戒するあまり、自由な立場からの論説を載せることが少なく、御用新聞の域を出られずにいた。

残念ながら、風穴を開ける役割は治外法権を持つ外国人に譲るしかなく、明治5年3月、スコットランド出身の英国人ジョン・レディ・ブラックと彼が創刊した『日新真事誌』により、その役割が果たされた。報道の自由への第一歩である。

既成事実が生まれたことで、日本人の手になる新聞でも政府や政策に対する批判がタブーでなくなる。

けれども、文章が漢文体で、印刷用洋紙による一枚刷り、政論重視の内容は変わらず、これら「政論新聞」または「大新聞」と総称された新聞の読者は士族や知識人など、漢文の素養のある人びとに限られた。

購読者層を広めるには見せ方から改める必要があり、その嚆矢となったのは明治7年に東京で創刊された『読売新聞』と明治12年に大阪で創刊された『朝日新聞』だった。平仮名を導入して漢字には振り仮名を付ける。政論よりも通俗的な社会ダネを重視。版型も小型化して、現在の新聞に近づいたこれらは、「小新聞」と呼ばれた。

情報・通信革命が本格化した20世紀末以降、紙の新聞を定期購読する人は減少を続けているが、新聞を読む習慣の有無と子供の学力に相関関係があることが統計上明らかになっていることから、新聞やジャーナリズムに関わる人びとには腐ることなく、しっかりとした裏付けと気骨のある記事を発信し続けてもらいたい。