下働き労働者の年収半分もの価値があった「小判」は純金だったのか?

【江戸時代の貨幣制度 第4回】ひとつひとつ手作業で作られていた芸術品

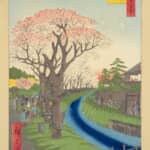

時代劇などで山吹色(やまぶきいろ)と呼ばれるように、美しく光輝く小判。初期にはひとつひとつ手作業で作られていた芸術品のような貨幣であった。その秘密に迫る。

小判といわれて真っ先に思い浮かべるのが、この慶長小判であろう。写真の小判は駿河の金座でつくられたもの。このほか江戸や京都などでもつくられていた。「慶長小判」/日本銀行貨幣博物館蔵

時代劇などでよく登場する小判であるが、実際にはどれぐらいの大きさだったのだろうか。実は江戸時代を通して小判の規格は一定しておらず、時代が下るにつれて小さくなっていく。だが、ここでは徳川幕府が最初につくった慶長小判(けいちょうこばん)を代表して取り上げよう。

縦が7.1センチメートル、横が3.5センチメートルぐらいでキャッシュカードやICカードよりも一回り小さいくらい。現代人なら掌に収まる大きさだ。重さは17.9グラムあったから千両だと17.9キログラムとなる。その入れ物だが、一般に千両箱と呼ばれる箱は、小判の重さに耐えられるよう頑丈に作るので箱自体も5キログラムから7キログラムくらいあったという。箱が7キログラムとしてその重さがプラスされるとおおよそ25キログラムとなる。

さて、25キログラムはどれぐらいの重さなのだろうか。スーパーなどで山積みされている500ミリリットルのペットボトルの箱が1ケース24本入で約12キログラムになる。これが2つと考えるとと、かなりの力持ちでない限り1度に持ち上げることは無理だろう。つまり、鼠小僧が千両箱を担いで屋根を飛び移りながら、江戸の町中で小判を撒くということは不可能だ。もっとも鼠小僧が撒いた小判を拾ったとしても今の価値に直すと1枚12万円くらいする高額貨幣だ。店などで「そんな大金どうしたの」と訝(いぶか)しがられてしまい、すんなりと使用することは難しかったに違いない。

ちなみに時代によって異なるが、1両を5000文とした場合、江戸っ子が大好きな蕎麦が312杯、風呂代が500回分、酒が約43リットル、床屋の代金178回分となど、これだけあれば当分生活できるだけの価値があった。女性が飯炊きなど住み込みで働く場合の約半年分の給金が1両だったといわれている。

それほどの価値のある小判だったから、当然金100パーセントの純金製かと思えば、そうではなかった。これは当時の技術力が低くて純度の高い金をつくることができなかったのではない。江戸時代に幕府が管理していた佐渡の金山では99.5パーセントというほぼ純金に近い金を精製してつくり出していたのだが、これをそのまま成型せず精錬(せいれん)した銅を加えていた。金に銅を加えると山吹色というあの美しい色になるらしい。金と銅とで造られた地金を叩いて伸ばし、ハサミで決められた形に切る。途中なんども大きさや重さが同じによるように計量する。この時叩いた槌(つち)の痕が残るように仕上げ、最後に「壱両後藤」という局印を打って完成だ。大判のように墨で書かないのは数が多いからだ。数が多いので天保以降は手作業ではなくローラーで伸ばしたというが、詳細は伝わっていない。さらに川砂で磨き、炉火(ろか)で焼いて塩で研磨という色上げ作業を経て光輝く美しい小判となるのだ。

「これ小判たった一晩居てくれろ」や「一両をつまんで見せてしまうなり」などと江戸の庶民が小判のことを読み込んだ川柳が残っているが、これは金額のこともさることながらさながら、美しい美術品のような小判を愛おしいと思う心もあったのではないだろうか。