幻となった「紀元2600年記念 日本万国博覧会」 85年後の大阪・関西万博でその入場券が有効!?

第一次世界大戦の戦勝国となった日本は国際連盟の常任理事国になり、世界屈指の強国へと変貌した。日本としては、遅れてきた帝国主義国家とはいえ国際社会において国の威信を内外に紹介するという野心が浮上しても無理ないことだった。大正末から昭和にかけて日本の政治状況が比較的安定していたことも幸いだった。1929年濱口雄幸内閣が成立、同内閣は反対派を押し切ってロンドン条約を調印、幣原喜重郎外相のいわゆる幣原外交と言われた国際協調路線は列国から歓迎されていた。このなかで内外の環境が整い、オリンピックや万博など国際的な祭典を開催するという機運が盛り上がっていくことになる。

すでに日本では水泳やテニス、陸上競技などスポーツ界では国際大会でメダルを次々と獲得し始めていた。さら朝鮮博覧会、台湾博覧会といった帝国主義時代に感化された博覧会も次々と開催され、また消費経済が進むにつれて東京大正博覧会や産業博覧会などといった地域社会の紹介を兼ねた博覧会、デパート、鉄道会社など民間企業が主催する博覧会も盛んに開催されていた。

1929年、日本では神武天皇の即位記念紀元2600(1940)年の祝賀行事の一環としてオリンピックも東京で夏季大会、札幌で冬季大会を札幌で開催すること、さらに東京で念願の万博を開催するといった野心的なプランがいた内定していた。かくして1930年、国内では万国博覧会協議会が設置、1934年に同博覧協会が組織化され、1940年に日本万国博覧会を開催することを決定した。しかし日本は国際博覧会条約に加盟していなかったため、公式ではなく特殊博覧会ということで認可が下りている。さらに1936年に東京オリンピック開催も決定した。万博事務局は世界70ヶ国に招請状を送り、さらに使節団を派遣するなど積極的に参加を促し、結果は40ヶ国ほどが参加を表明している。

恐慌が世界に広がる中、日本は関東大震災からの復興と、今までの殖産興業の成果を世界にアピールするまたとないチャンスを得たことになる。会場は現在の晴海と豊洲、さらに横浜の山下公園に決定した。隅田川にかかる跳開橋の勝鬨橋を整備し、これをメインゲートとし、晴海には日本関係のパビリオンを建設、入り口には肇国(ちょうこく)記念館を建設して内部では日本の歴史を紹介するコーナーを設置し、さらに周辺には農業、紡績、機械、林業というそれぞれの建物を建設、第2会場には海外のパビリオンが設置されるプランとなった。会場には高さ100mの電波塔を建設してテレビ中継を行うという画期的なプランが出され試験放送も成功していた。

万博パンフレットには「悠遠の過去を有する我国の絢爛たる文化活動の成果を政治、教育、学芸、交通、財政、経済等各般の分野に亘り、之れを最も進歩した形態に於て展示し」と熱を帯びた文字が躍っている。事業費を集めるため前売り券は懸賞付きとし、また万博行進曲も決定、歌手の藤山一郎が担当することになった。

しかしながら、不況の影響は続き1931年に満州事変が勃発、1937年には日中戦争が始まり、結局、建設できたのが万博事務局のみだった。日中戦争は泥沼化して資金や建築資材、労働力は不足、このため万博中止の声が高まり、1938年には万博延期が決定した。また議会でも非常時のなかオリンピック開催について疑念を表明する議員も現れ、結局万博のみならず、オリンピックも返上ということになった。紀元2600年、戦前、日本が国際社会に東西文化の融合を表現したいとする明治維新後、一大イベントになるはずだった万博は延期となり戦後に持ち越されることになった。

余談になるが、このとき発売された入場券は、前回の大阪万博、また愛知万博でも使用は可能、今回の大阪・関西万博でも使用可能という取り扱いである。

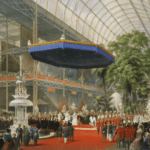

「紀元二千六百年記念日本万国博覧会」のポスター。