“ジャポニズム万博”と殖産興業 西洋と日本の技術の融合を目指した政府と娯楽を求めた大衆のズレ

日本が政府として正式に万博に参加したのは、1873年のオーストリアのフランツ・ヨゼフ1世の治世25年を記念するウィーン万博である。パリやロンドンの万博の成功に刺激を受けて帝国の威信を見せたいとする皇帝のパフォーマンスでもあった。同国は、皇帝の狩猟場だったドナウ川沿いのプラ―ター公園の中央に巨大なドーム型の産業館を建設して注目を浴びた。

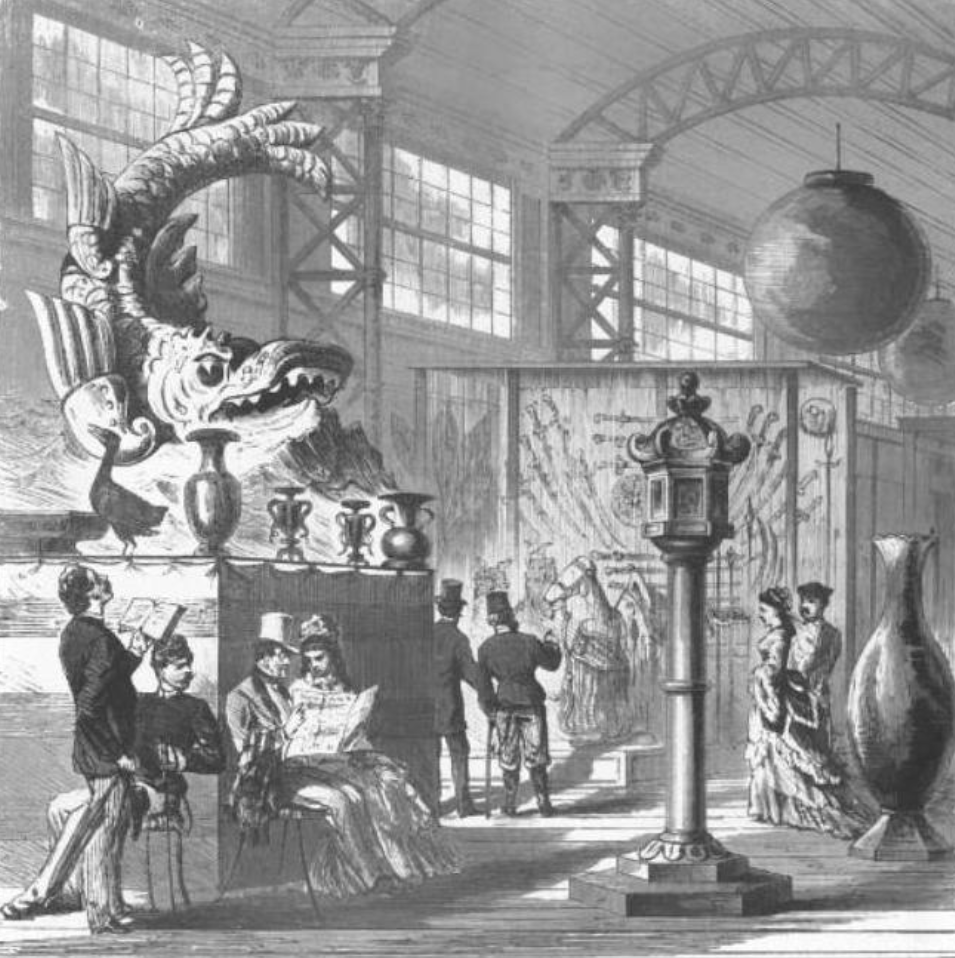

一方、初参加の日本は1300坪の敷地に神社と日本庭園、鳥居に神殿を建設、さらに数多くの浮世絵や伝統的な工芸品、正倉院の宝物、鎌倉大仏の模型、鶴岡八幡宮の「籬菊螺鈿手箱」、五重塔の模型、また名古屋城の金の鯱というように日本の歴史と伝統を表すような国宝級の品々を惜しみなく展示するという力の入れようだった。好評だったのが型紙だ。型紙とは着物に複雑な模様を染色するときに使う切り抜いた紙の型のことである。また1日で3000本の扇子が売れたというエピソードもある。

ウィーン万博では、かつて佐賀藩の責任者として万博に参加した佐野常民が新政府の代表団副総裁としてイニシアチブを発揮している。このとき欧米視察の岩倉具視使節団も観覧に立ち寄っているが、彼らと同様に日本の当面の目標は国際的地位の向上と海外の技術習得、不平等条約の改正にあった。

このとき1人のお雇い外国人が日本の万博参加に尽力している。それは独人ゴットフリード・ワグネルという化学者だ。来日して旧佐賀藩士の紹介で有田焼に関心を持った彼は技術指導によって有田焼をさらなる高みに押し上げた。これが縁で彼は日本事務局から万博参加を要請され、詳細に至るまでアドバイザー的役割をはたしている。

ところで万博終了後、イギリスのアレクサンドル・パーク商社が日本庭園の建築物や木々や石にいたるまで買い上げるという異例の関心を見せた。ジャポニズムは稀有な注目を浴びて、大きな潮流となっていたのである。その後、出品物と当地で買い求めた参考品は貨物船ニール号でトリエステ港から日本に向かったが、伊豆半島沖で暴風雨のため沈没、200点ほどあった出品物は海に放り出され、3割ほどを回収したが残りは現在もその地に沈んだままである。不幸中の幸いというべきか、金の鯱は余りにも大きくて別便で輸送したため救われている。

万博に刺激され政府は、東京に近代的博物館の建設の機運をもたらした。さらに日本の殖産興業の発展のため初代内務卿大久保利通の旗振りで上野公園において内国勧業博覧会を開催することになる。この博覧会は、1877年から1902年まで5回開催され、総裁は名誉職で皇族となり実務は副総裁に任せることになった。勧業という言葉に表れているように、万博で評判になったジャポニズムではなく、西洋と日本の技術の融合を目指すような殖産興業の発展という野心的な博覧会の企画だった。古い伝統と海外の新しい技術の導入の思惑を考えると政府は列強に追いつくため必死だったということだろう。そのため勧業博覧会では、絵画も工芸品も物品に優劣をつけるような競争心を煽るようなシステムが働き、大衆の求める娯楽感覚との認識にズレが大きくなり第5回で終焉を迎えることになった。

ともあれ日本の万博参加の目的は殖産興業の意識が強かったが、会場では輸出陶器の梱包材に使われていた浮世絵が高く評価され、葛飾北斎などのかつて日本の大衆文化だった浮世絵は西洋の上級階級のお気に入りになり、ジャポニズムとして知られるようになったことは日本人の万博への認識を新たにすることになった。

ウィーン万博(1873)の日本館の様子。

-150x150.png)