大阪・関西万博は日本に何をもたらすのか? “大失望”から一転して海外から評価されたかつての記憶

日本が初めて万博に参加したのは、1867年(慶應3年)の第2回パリ万博である。時は幕末、明治維新直前のことだ。幕府はフランスと親交があり万博参加を要請され、さらに幕府は各藩に万博参加を要請したのだが、それに応えたのが薩摩藩と佐賀藩だった。

薩摩藩はフランス人貴族モンブランとイギリス留学した藩士・五代友厚の仲介で参加することになり琉球産物や調度品など128点を幕府より2ヶ月早く展示の準備を行った。一方佐賀藩は後年赤十字を創設する佐野常民が団長となり、またイギリスなどに留学していた藩士がサポートして参加している。また佐野は蒸気軍艦の購入交渉役の命も受けていた。同藩の目的は欧米の進んだ技術や制度の吸収など西洋文明の学習と陶磁器や白蝋、和紙、茶など領内の特産品を出品することだった。いずれも両藩の海外留学経験のある藩士などが列国の発展に触発されて万博に積極的に参加したのがこの時代の空気を反映している。

一方、幕府の権威に陰りある幕末は藩の独自性が甘んじて許されるという特異な時代だったということも見逃せない。幕府は「日本大君政府」と称して海外に威信を見せたかったようだが、出品を決めた薩摩藩は「薩摩 太守政府」、佐賀藩は「肥前太守政府」と称するなど存在感を見せようとしていた。ともあれ福岡藩と交代で長崎の治安を担当して海外状況を知る佐賀藩、さらに朝廷や徳川政権に積極的に関与していた薩摩藩は意気軒高、幕府を相手にひるむ様な外様大名ではなかった。

さらに幕府代表団には興味深い事実がある。徳川慶喜の弟14歳の徳川昭武が使節団の団長としてパリに赴いたが、注目したいのは随員の顔ぶれだ。その1人が幕臣となった渋沢栄一、御勘定格陸軍付調役として使節団の庶務や会計で能力を発揮した類まれな人物だ。昭武は水戸藩出身、皮肉なことだが彼には護衛として同藩士が7名ほど帯同した。水戸藩と言えば尊王攘夷の中心地だ。攘夷に染まっていた水戸藩士が外遊して大きな影響を受けたのは想像に難くない。渋沢は徳川慶喜の知遇を得て攘夷から転換、この訪欧で株式会社組織、銀行の仕組みなど資本主義経済の実態を調査勉強して日本に導入する先覚者となった。

さて日本側の出品物は産業宮のわずかな区画だったが、出品した浮世絵、陶器、蒔絵、漆器、象牙彫、織物、茶碗など 伝統技術を駆使した工芸品がヨーロッパの人々を魅了した。また日本の伝統芸になる曲芸も海外興行が盛況で、特に独学回しの松井源水一座、足芸の浜碇定吉一座が人気を博した。さらに清水卯三郎という浅草の商人が、数寄屋造りの茶屋を造り、3人の江戸柳橋の若い芸者がお茶や日本酒で来場者をもてなし評判となったのもこのときだ。

博覧会を観覧した当時の藩士には挫折感もあったようだ。薩摩藩を脱藩してヨーロッパに渡っていた中井弘は、列国の最新の銃器や軍艦などを見て驚きを隠せず、他方で日本側は伝統的な品々ばかりで「皇国大失望之由」と書き記している。帝国主義国家に後塵を拝している日本の出品物は低レベルという認識だった。確かに列国と対照的な出品物だったが、当地ではこれがジャポニスムとして日本ブームを呼び起こすという予想外の展開になった。

余談になるが、パリ万博から9年後、徳川昭武は陸軍少尉となり建国百年を迎えたアメリカのフィラデルフィア万博に明治新政府の御用掛として渡米している。実は西郷従道が責任者だったが、パリの経験と社交性を買われてサポート役で派遣されたようだ。万博は幕末と維新後を結ぶ文明開化の現実を日本にもたらすことになる。

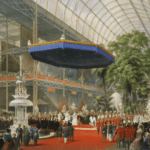

1867年パリ万博の会場/アメリカ合衆国議会図書館蔵

-150x150.png)