石山本願寺攻め1570〜80年<その1>~三好三人衆の挙兵をきっかけに兵を挙げた本願寺

戦国武将の城攻め【解体新書】#005

信長との対決の道を選び「11年戦争」に突入した本願寺

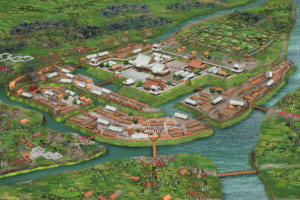

大坂という地名は、東西幅2~3キロの上町台地が、北から南にかけて長さ12キロにわたって緩やかに傾斜していることに由来している。

15世紀末その最高所にあたる北東端の標高38メートルの地に、石山本願寺は築かれた。

以後、本願寺は諸国に教線を伸ばし、一大勢力を形成していった。

その繁栄に変化が生じるのは、永禄11年(1568)の織田信長の上洛である。

莫大な矢銭を課してきた信長に対し、いったんは融和の道を選んだ本願寺だったが、元亀元年(1570)、当時の宗主・顕如は敢然と対決姿勢を取る。

伊勢長島や越前・加賀の一向一揆と連携しつつ、信長との間で和睦と戦いを繰り返した本願寺であったが、天正4年(1576)4月、遂に盛衰を懸けた戦いに乗り出す。

毛利家や紀州雑賀党と結んだ本願寺は、淀川等の河畔に11にも及ぶ砦を築き、籠城戦を貫徹しようとする。

これに対し信長は即座に動いた。

5月、塙直政を本願寺の南3キロの天王寺側からの主攻とし、荒木村重、明智光秀、細川藤孝らに周囲を固めさせた信長は、北東南の三方を封鎖し、西側に攻撃を集中する策を取った。

信長は、まず塙直政に三津寺砦攻略を命じたが、直政は本願寺側の兵力(1万余)と火力(数千丁の鉄砲)を侮り、楼岸砦から駆けつけた後詰部隊に逆包囲され、5月3日、討ち死にを遂げる。

(続く)