「呪い」は法的に禁止されていた!?「ふつうの殺人計画」よりも罪が重かった理由

鬼と呪術の日本史

貴族の生活になくてはならなかった「呪術」。しかし、人を呪って災厄をもたらそうとする「呪詛」は大宝律令でも重く禁じられていた。その罪の重さは、どの程度だったのだろうか?

Q.呪術に関する法律はあった?

A.人を呪う呪詛は厳しく取り締まられた

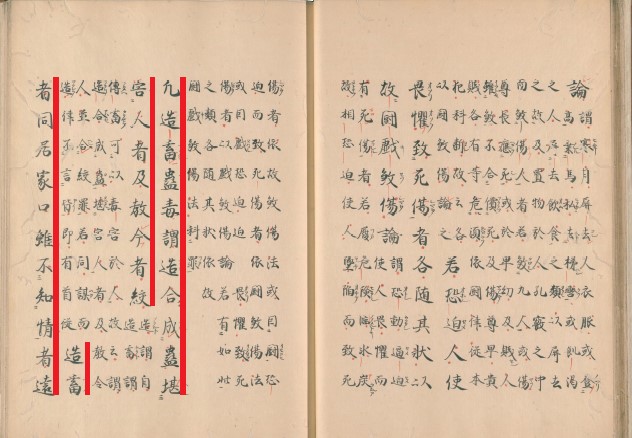

『賊盗律』の蟲毒についての法律

要約すると、蟲毒を製造し人に害をもたらしたものは絞首刑、そしてその同居人(家族)は遠流とある。国立国会図書館蔵

呪術(じゅじゅつ)は貴族の生活になくてはならない技能とされたが、呪詛(じゅそ)は人命を脅かす危険な行為、凶悪な犯罪行為と認識され、奈良時代から何度も禁止令が出されていた。

701年に施行された大宝律令(たいほうりつりょう)にも、現在の刑法や刑事訴訟法に当たる「律」の第7章「賊盗律(ぞくとうりつ)」の中で、呪詛は謀反、反逆、殺人、強盗、窃盗と並ぶ凶悪犯罪と明記されていた。

呪詛に対する条文を見ると、呪詛の準備をしただけで、少なくとも1か年の「徒刑(とけい/強制労働刑)」とある。準備に終わらず、標的とする人物の居宅の床下や井戸に呪物を設置するなど、呪詛行為を実行済みで、標的が死亡した場合には、「謀殺(ぼうさつ/計画殺人)」として、絞首刑(こうしゅけい)よりも一等重い斬首刑(ざんしゅけい)が宣告される。

標的が死なないまでも、体調を大きく崩した場合は殺人未遂としても、軽くとも2か年の徒刑が課せられた。

通常の殺人計画が2か年の徒刑、殺人未遂が都から近い地への流刑(りゅうけい/近流)であったのと比較すると、呪詛がどれだけ恐れられていたか想像できる。

Q.呪術に使う道具は?

A.鈴、数珠、弓、楽器など様々な道具が使われた

呪いに使う道具について書かれた木簡

陰陽博士・各兄麻呂がまじないに使う糸と布について交易品を用いよと指定している。

呪術に使われる道具は呪術師によって異なり、密教であれば鈷杵(こしょ)や鈴、神道(しんとう)系であれば数珠や梓弓(あずさゆみ)、道教系であれば鏡や剣、陰陽師(おんみょうじ)であれば呪符(じゅふ)や人形(ひとがた)が必須だった。

使いまわしのできる物が多いが、呪符や人形は使い切りの消耗品である。人形は身についた穢(けが)れを転移させる道具として、また誰かを呪詛する道具としても使用され、後者の場合、対象となる人物の髪の毛などとセットで使用されることもあった。

専門の職人がいた痕跡(こんせき)がないことから、これらの消耗品はおおむね自家製で、呪術師当人か弟子に作らせたと考えられる。

日本神話のなかには、神おろしの際に琴を使用した例があり、中世から江戸時代の神道系でもそれに倣(なら)ってか、弓は矢を射るのではなく、楽器として用いられた。

人形は密教や神道系でも利用されたが、呪詛に使う場合、細心の注意を払う必要があった。人形の腹部に対象の名前や年齢を記した紙片を潜ませるのだが、もし人形が発見されれば、呪詛の決定的な証拠となりえたので、追及を避けるには目的達成後、速やかに回収・処分する必要があった。

監修・文 島崎晋

-150x150.jpg)

-e1693215943469-150x150.jpg)