古来より自分の姿が描かれることは忌むべきことされた日本の「はじめての古美術鑑賞 人をえがく」展

編集部注目の歴史イベント

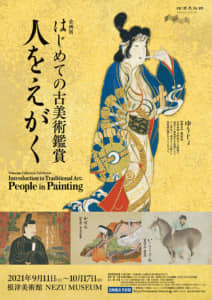

人物画は今でこそ当たり前に描かれているが、実は古代日本では忌むべきものとされていた。しかしそのような時代でも、信仰対象となった人びとだけは、例外的に描かれている。そして中世以降、人物画は一般的なものとなり、その後は様々な人びとを対象として描かれるようになった。この度、根津美術館で開催される「はじめての古美術鑑賞 人をえがく」展では、「人をえがく」作品の展開を概観しながら、主な人物画のジャンルをわかりやすく紹介している。

古美術鑑賞の第一歩としての「人の絵」たち

根津美術館「はじめての古美術鑑賞 人をえがく」展

主な展示作品

重要文化財「法相曼荼羅」 日本・鎌倉時代 13~14世紀 根津美術館蔵

【聖なるひとびと】

上部に釈迦如来をあらわし、奈良・興福寺と薬師寺を本山とする法相宗の教主である弥勒とともに、法相の祖師たち11人を描いた曼荼羅。インドの著着、世親、中国の玄奘三蔵、慈恩大師、日本の玄昉らが左右に配され、法相宗の仏法の継承を視覚的に表している。

重要美術品 「風俗図」日本・江戸時代 17世紀 根津美術館蔵

【市井のひとびと】

中幅に禿(かむろ)を従えた遊女を描き、向かって右にかぶき者、

「飼馬図」 賢江祥啓筆 日本・室町時代 15世紀 根津美術館蔵 小林中氏寄贈

【異国のひとびと】

馬とその世話をする男性を、繊細な線と淡彩で表した対幅。

「臨済一喝」橋本雅邦筆 日本・明治時代 明治30年(1897) 個人蔵

【近代の人物画】

臨済宗の開祖・臨済義玄が問答の際に一喝する場面を描いた、

【開催概要】

主 催 根津美術館

開催期間 2021年9月11日(土)〜10月17日(日)

月曜日休館 (ただし、9月20日(月・祝)、10月11日(月)は開館し、

9月21日(火)は休館)

開館時間 午前10時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

会 場

根津美術館 展示室1・2

〒107-0062 東京都港区南青山6-5-1

価 格

オンライン日時指定予約制

一般1300円

学生1000円

*障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料

公式サイト

https://www.nezu-muse.or.jp/sp/exhibition/next.html