【『歴史人』9月号案内】「『しくじり』の日本史 ─70人の英雄に学ぶ失敗と教訓─」8月6日発売!

英雄に学ぶ「失敗」と「教訓」

『歴史人』2021年9月号(8月6日発売)の特集は──

70人の英雄に学ぶ「失敗」と「教訓」

『「しくじり」の日本史』

─いまさら聞けない”なぜ”─

敗れ去りし者たちに共通するもとは何か?─

歴史には「勝者」と「敗者」が存在するが、『正史』として残されるのは常に勝者の歴史である。勝者はその事績が華々しく語り継がれていく一方、敗者は「先を見通せなかった愚かな人物」として描かれることが、ある種のパターンとなっている。失敗となってしまった原因は何だったのか? その行動の裏側にあった信念とはなんだったのか?

歴史は勝者によって作られるものだが、敗れていった者たちにも正義はあり、そのなかにこそ「気づき」や「学び」、そして歴史の真の姿があるのでは……。

[保存版特集]

70人の英雄に学ぶ「失敗」と「教訓」

「しくじり」の日本史■歪められた消された 敗者の「史料」を読み解く

■古代豪族・名家・名門はなぜ滅びたのか?

「失敗と因縁の古代史」

■短期政権が続いた混乱の原因は何だったのか?

「失敗と興亡の中世史」

■失敗から見えてきた戦国武将たちの真の実力とは!

「失敗と敗北の戦国史」

■泰平の世だからこそ、芽吹いた私欲と失政の歴史

「欲望と失敗の江戸史」

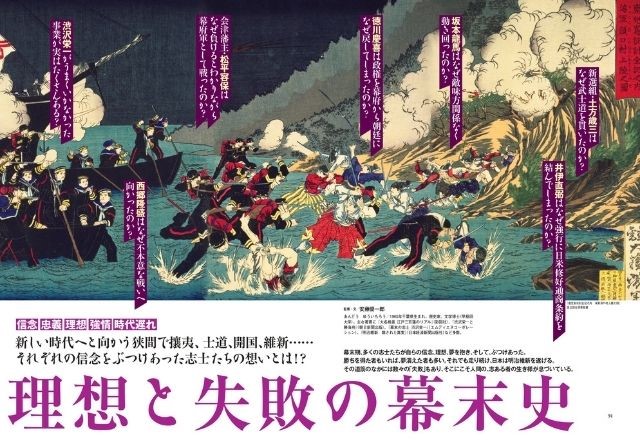

■それぞれの信念をぶつけあった志士たちの想いとは!?

「理想と失敗の幕末史」

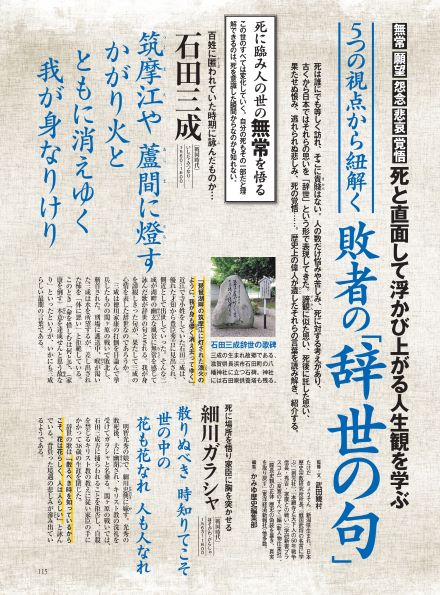

■死と直面して浮かび上がる人生観を学ぶ

敗者の「辞世の句」

……etc

<内容紹介>

英雄たちの敗因からみえた歴史の叡智に迫る!

敗者の失敗学

敗れ去りし者たちに共通するもとは何か?─

歴史には「勝者」と「敗者」が存在するが、『正史』として残されるのは常に勝者の歴史である。勝者はその事績が華々しく喧伝される一方、敗者は「先を見通せなかった暗愚な人物」として描かれることが、ある種のパターンとなっている。では、歴史の敗者に共通する要素とは何か?平将門、明智光秀など、名だたる敗者たちの共通項を浮き彫りにしながら、敗者視点でみる歴史解釈の奥深さを明らかにしていく。

敗者の歴史を追えば、見えてくるもうひとつの日本史

歪められた消された敗者の「史料」を読み解く

歴史書を読むとき、無意識に勝者の視点に寄り添って読んでいないだろうか?豊臣秀吉の側から見るならば勧善懲悪の歴史観で明智光秀を見たりすることは多かったはずだ。だが敗者の歴史を知ることの大切さが評価されてきている。史料の読み解き方と、重要文献から、隠された真実に光を当てていこう。

古代の豪族・名家・名門はなぜ滅びたのか?

失敗と因縁の古代史

戦乱の中で非業の死を遂げた豪族、政争に敗れ表舞台から消え去った名門。古代には、皇統や本家、傍流、外戚などの因縁が渦巻く。王朝国家成立後は宮廷内での暗躍や駆け引き、脇の甘さをつく陰謀政治が横行跋扈する。古代特有の血縁や恋愛を巡る対立など事件や乱にスポットをあてつつ、現代の失敗にも通じるものから学び直していこう。

短期政権が続いた混乱の原因は何だったのか?

失敗と興亡の中世史

源氏や足利氏をはじめとして、多くの政権が誕生しては没落していった中世は、さまざまな政策が試行錯誤された時代ともいえる。なぜ彼らは、政権を長く保つことが出来ず、敗れていったのか?11人の偉人たちに見られる失敗の本質を考察しながら、治世や処世のヒントを学ぶ

失敗から見えてきた戦国武将たちの真の実力とは!

失敗と敗北の戦国史

戦いが日常であった戦国時代、勝者以上に多くの敗者が溢れかえった時代でもあった。兵力の動員、勝利のための研ぎ澄まされた作戦、味方を得るための外交……。勝つためにあらゆる手を尽くしたにもかかわらず、なぜ失敗を犯し敗北してしまったのか? 勝敗の明暗をわけた敗者たちの「迷い」、「決断」、「実行」を解き明かしながら、戦国武将の真の実力をここに明らかにする。

泰平の世だからこそ、芽吹いた私欲と失政の歴史

欲望と失敗の江戸史

戦乱の世が幕を閉じ、徳川幕府が安定と平和をもたらした江戸時代。だからこそ生じてしまった私欲による失敗や、自然がもたらす天災による苦難のなかで発生した失策、または自身の理念に染まり、暴走する者など様々な形で落ちた者が出現したのが江戸時代であった。

新しい時代へと向かう狭間で攘夷、士道、開国、維新……

それぞれの信念をぶつけあった志士たちの想いとは!?

理想と失敗の幕末史

幕末期、多くの志士たちが自らの信念、理想、夢を抱き、そして、ぶつけあった。勝ちを得た者もいれば、夢潰えた者も多い。それでも走り続け、日本は明治維新を遂げる。その道筋のなかには数々の「失敗」もあり、そこにこそ人間の、志ある者の生き様が息づいている。

死と直面して浮かび上がる人生観を学ぶ

5つの視点から紐解く敗者の「辞世の句」

死は誰にでも等しく訪れ、そこに貴賤(きせん)はない。人の数だけ悩みや苦しみ、死に対する考えがあり、古くから日本ではそれらの思いを「辞世」という形で表現してきた。諦て い観か んに似た思い、死後に託した思い、果たせぬ恨み、逃れられぬ悲しみ、死の覚悟……。歴史上の偉人が遺の こしたそれらの言葉を読み解き、紹介する。

pl-99914122109-150x150.jpg)