茶屋女より劣り比丘尼よりは上位の「綿摘」とは? ~副業で売春をする女工たち

江戸の性職業 #033

■元禄~宝永期にセックスワーカーとしての確固たる地位を築く

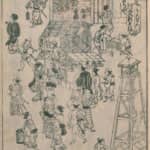

図1『百人女郎品定』(西川祐信、享保8年)、国会図書館蔵

綿摘(わたつみ)は、塗桶(ぬりおけ)という道具を使って綿をのばし、小袖の中入れ綿や綿帽子を作る仕事のこと。綿摘をする女も、綿摘と呼んだ。

図1で、左のふたりの女がしている作業が綿摘である。

この綿摘の女が、売春に従事していた。このことはほぼ常識になっていて、「綿摘」は「副業で売春をしている女」の同義語といってよかった。

近代の言い方をすれば、綿摘は女工であろう。副業で売春をしている女工を綿摘と呼んだことになろうか。

『守貞謾稿』(喜多川守貞著、幕末期)に、綿摘について――

『武江年表』に曰く、宝永の頃までわたつみと云ひしも土妓(とぎ)にてありし、云々。綿摘の雇婦に矯けて売女せしなるべし。

とあり、綿摘がいたのは宝永(1704~11)のころまでだという。宝永は、五代将軍綱吉の末期から、六代将軍家宣の初期にかけてである。

「土妓」は、遊女ではないのに、こっそり売春をしている女の意味であろう。つまり、綿摘女をよそおい、陰で売春をしていたのであろう、と。

図2『花容女職人鑑』(歌川国貞)、国会図書館蔵

図2は、裏長屋の光景だが、左の家の腰高障子には「綿屋」と記されている。なかで綿摘の作業をしている女がいるが、この女は声がかかると、男を引き込んでいたのだろうか。

図2を見ると、綿摘が個人的に体を売っていたかのように思える。

しかし、図1のように数人が働いている光景を見ると、やはり親方がいて、奥の一室で客を取らせていたようでもある。

両方の形態があったのかもしれない。

吉原の楼主の著とされる『吉原徒然草』(元禄末~宝永初)に、かつて大名の妾だった女の言葉を紹介して――

めかけものより傾城(けいせい)は劣り、傾城より茶やものはおとり、茶やものより綿つみは劣、わたつみより比丘尼(びくに)は劣、比丘尼よりは夜鷹はおとれり。

とある。

いわば、当時のセックスワーカーのランク付けといってよかろう。

それによれば、

妾 ― 吉原の遊女(傾城) ― 売春をおこなう茶屋の女(茶屋者) ― 綿摘 ― 比丘尼― 夜鷹

という順序である。

綿摘はけっして上位とはいえないが、元禄~宝永期、セックスワーカーとして有名だったのがわかる。確固たる地位を築いていたといってもよかろう。

なお、「妾」や「比丘尼」、「夜鷹」については別項ですでに述べた。

ところで、当時、綿摘のほかにも女工的な仕事はあったはずである。そんななか、なぜ綿摘だけがセックスワーカーとして有名になったのか、そのあたりの事情はよくわからない。