豪将・前田利家の娘にして豊臣秀吉の養女になり荒武者・宇喜多秀家の妻となった女人【豪姫】とは⁉

歴史を生きた女たちの日本史[第11回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

八丈島に立つ宇喜多秀家と豪姫の夫妻像

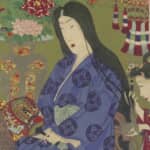

豊臣秀吉の養女になった唯一の女性が、「豪」と呼ばれた前田利家(まえだとしいえ)の4女である。母親は、利家の正室・まつである。まだ織田信長の家臣団で同僚だった秀吉と利家は、仲が良かった。しかし、秀吉には子どもがなかった。松の5度目の懐妊を知った秀吉は、利家に「あなたにはすでに4人もの子女がある。次に生まれてくる子は、男であっても女であっても、是非とも我ら夫婦にいただきたい」と頼み込んだ。利家も気持ちよく約束した。そして天正2年(1574)7月、元気な女の赤子が安土城下で生まれた。「豪」である。秀吉は、約束通り、生まれるとすぐに豪を引き取って育てた、という。

様々な異説もある。「豪が2歳になった時に秀吉が貰って養女にした」(『川角太閤記』)や「天正11年の賤ヶ岳合戦後に養女とした」(『前田家姫君伝』)などである。ただ、秀吉は本当に自分の子どものように豪を溺愛したことを思えば、やはり、生まれるとすぐにその懐に抱きかかえて貰い帰った、というのが一番順当なところではないか、とされている。

秀吉の溺愛ぶりは相当なもので、他国への出陣中でも「早く帰っておまえの顔を見たい」とか「おまえが男だったら、関白にしたいのに」など、豪宛ての多くの手紙も残されているほどである。豪の嫁ぎ先にしても、いつも「おまえには三国一の婿殿を俺が選んでやる」と言っていたという。養女とはいえ、本当の娘のように思っていたことは確かなようだ。

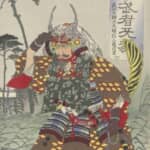

そして、天正16年(1547)になって、秀吉が選んだ豪の婿は、備前・岡山城主の宇喜多秀家(うきたひでいえ)であった。秀家の父・直家は「備前の梟雄」と呼ばれる戦国時代、中国地方の覇者である。謀略の限りを尽くして、周辺諸国ばかりか主であった浦上氏を滅ぼして、備前を手に入れた。秀家はその父・直家の嫡男として元亀3年(1572)に生まれている。豪より2歳年長である。直家は最初、毛利氏と結んだが信長の勢いを見て寝返り、秀吉の取次で信長と講和を結んで信長の麾下に入った。秀吉が天正10年(1582)4月、備中・高松城を攻めた前年の天正9年2月、直家は病死している。その後、秀吉は岡山城に入り秀家と対面し、本能寺の変後に秀家を猶子とし、自分の1字を与えて「秀家」よ命名した。秀吉が天下人になり、関白・豊臣姓を賜ると、16歳の秀家にも豊臣姓を与え、さらに従三位参議に任じた。秀家は「備前宰相」と呼ばれるようになり、後には豊臣政権の5大老の2人にも取り立てられる。

天正16年(1588)、豪(15歳)は秀家(17歳)と結婚する。2人の間には、2男1女が生まれた。しかし、豪は出産後に病に罹り、特に鬱の症状が出た。豪がキリスト教に改宗したのはこの時で「マリア」の受洗名を名乗る。秀家の家老には篤いキリシタン信仰者の明石掃部がいた。しかし、備前は法華宗が盛んな地域で、キリスト教と法華宗がぶつかり合って、それが財政難の折から、家中騒動に発展した。

秀吉が病死して徳川家康が台頭すると、家中騒動で退去した元の家臣団は家康に取り込まれた。こうして関ヶ原合戦に入り、西軍に身を置いた秀家は敗れて鹿児島に落ち延びた。その後、八丈島に流された秀家は、明暦元年(1655)まで84歳の生涯を生き延びた。豪は、異母弟で前田家3代藩主・利常の庇護を受けながら寛永11年(1634)5月、61歳の寂しい生涯を閉じた。