「美濃のマムシ」の娘として生まれ、覇王・織田信長に嫁いだ謎多き戦国の美女【濃姫】とは⁉

歴史を生きた女たちの日本史[第10回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

信長の居城であった清洲城に立つ「濃姫」の銅像

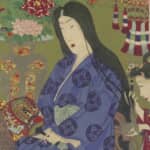

織田信長の正室として知られるものの、その名前でさえ「濃姫(のうひめ)」「帰蝶(きちょう)」などいくつかあって、その生涯までもが謎のままという歴史上では珍しい女性が「濃姫」であろう。岐阜城から北西に長良川を超えて約3・5㌔のところにあった鷺山城(岐阜市鷺山)で、天文4年(1535)に生まれたのが、濃姫である。父は「蝮(まむし)」とも呼ばれた戦国の謀将・斎藤道三、母はその正室・小見の方である。生まれた城の名前から「鷺山殿」(さぎやまどの)とも呼ばれたという。

信長との縁談が整ったのは、濃姫が10歳の時。戦い続けた敵方の尾張・織田信秀が「和睦」のしるしとして「ぜひ、倅(せがれ)・吉法師(信長)の嫁に欲しい」と申し入れてきた。道三は承知したが婚礼が実現したのは、その5年後の天文18年(1549)の春。信秀の病が篤く、その死の前に結婚を、という要請によって2人は結ばれた。濃姫は15歳、信長16歳のことであった。結婚してから信長が「美濃から嫁いできた」ことから「美濃」の「濃」を取り「濃(濃姫)」と呼んだという。 嫁ぐ際に道三は、娘・濃姫に短刀を手渡し「もしも信長が本当のうつけ者(馬鹿)なら、この短刀で刺し殺せ」と命じた。これに対して濃姫は父に向かって「これは、父上を刺す短刀になるかも知れませぬ」と答えたという話も残される。

道三が信長と対面する際に、陰ながら監察した。すると信長が「うつけ」といわれてきたその格好で、美濃入りをした。噂通りと見た道三との対面では、しかし信長は礼を正しくした格好で現れたから道三は安心して井ノ口城(後に岐阜城)に戻っていったとの逸話も残っている。

弘治3年(1556)、道三が息子の斎藤義龍に殺されたときに、22歳だった濃姫は愛する父の死を悲しみ、井ノ口城の近くにある常在寺に「道三像」を寄進している。この道三像は、現在国の重要文化財に指定されている。道三は、信長の実力を正確に把握していたからか、死ぬ直前に濃姫の婿であることから信長に、美濃国を譲り渡す旨の「譲り状」を書き渡している。おそらく濃姫を通じて、信長の手に渡されたはずである。その11年後、信長はこの譲り状を理由にして、義龍の子・龍興を討ち取り、岐阜城に入ることになる。

だが、婚姻から道三との対面までは歴史に残るが、それ以後は濃姫が信長の歴史に添って生きた資料はほとんどない。2人の間にも子どもはなかったとされる。信長の男児は愛妾・吉乃が生んだ信忠を濃姫は養子に迎えたともいう。その信忠は19歳で信長から家督を譲られた。

濃姫には早世説もあるが、ただ信長が斎藤龍興を討ち、美濃を領地に加えた後には、譜代の尾張衆に加えて、美濃衆も織田軍の重要な位置を占めるに至る。このシンボル的な存在は、健在であった濃姫であったと思われる。

濃姫のその後について、いくつかの史資料が近年に発見されている。公卿・山科言継(やましな・ときつぐ)の日記(永禄12年・1569年)には「信長本妻」の記録や、近江国・成菩提院に信長と「御台様」が止宿したという記録があり、本能寺の変の折りには「御台所が安土城にいて、翌日近江・日野城に避難した」と蒲生氏郷の伝記資料『氏郷記』に書かれている。『妙心寺史』には、信長公夫人が1周忌の法要を行った、とあり、京都・大徳寺・総見院には濃姫の墓があり、法名「養華院殿要津妙玄大師 信長公御台」とあり、没年は「慶長17年(1612)」tごある。つまり濃姫は、生涯を織田家にあって78歳の天寿を生きたことになる。