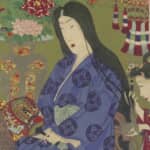

名家・今川家を支えた戦国の女人!「尼御台」と呼ばれた女大名【寿桂尼】とは⁉

歴史を生きた女たちの日本史[第7回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

今川館跡

徳川家康がその上に駿府城を建てたため、いまは駿府城跡となっている。

戦国時代の公家は、平安期からの荘園を在地武士団に横領され零落していた。そうした公家たちが、生活のためもあって、裕福な地方大名との婚儀を選び、経済的な恩恵を受けようとした。

駿河・遠江の守護・今川氏親(うじちか)もそうした地方大名のひとりであった。永正12年(1505)、公家の中御門宣胤(なかみかどのぶたね)の女(娘)を娶った。20歳前後であったという。氏親が病死してから以後は、「寿桂(尼)」(じゅけいに)と名乗ってその後の数奇な運命を生き抜いた。

夫の氏親も、母は幕府政所の執事を務めていた伊勢貞親(いせさだちか)の姪で、伊勢宗瑞(そうずい/北条早雲)の妹に当たる「北川殿」であったから、こうした公家との交流や婚姻は数代前の今川氏から始まっていたことになる。

中御門殿(後の寿桂尼)との縁組みに当たって、氏親から宣胤には莫大な金品が贈られ、その後も邸宅の改修費用など、毎年のように今川家から中御門家に金品は届けられた。

氏親は、早くに中風を患い、大永5年(1525)には寿桂尼との間に生まれた嫡男・氏輝(うじてる/13歳)に家督を譲っている。その翌年、氏親は病死したが。その直前に領国支配の法律「仮名目録」33ヶ条を作っている。これには、寿桂尼も協力した。

寿桂尼は氏親との間に3男1女を授かっている。長男は氏輝、二男・彦五郎、三男・方菊丸(後の義元)と長女(後に相模・北条氏康正室、瑞渓院)である。14歳の新しい国主。氏輝を寿桂尼は補佐した。実質的に女大名として国政を担ったのは、寿桂尼であった。寿桂尼には、それだけの器量があったことになる。安堵状・諸役免許・寄進状などはすべて寿桂尼が文章を発給し続けた。それは氏輝が17歳になるまで続いた。戦国時代の国主夫人が領国経営に関わり、文書を発給した例は他国にはほとんどない。そこで寿桂尼は「尼御台」「女戦国大名」などと呼ばれた。

ところが氏輝が24歳の時、天文5年(1536)3月、今川館で急死する。しかも同日、二男・彦五郎も急死している。陰謀であったかも知れない。

そこで寿桂尼は、僧門に入れておいた三男・方菊丸(僧名・梅岳承芳)を呼び戻す。方菊丸には重臣・庵原氏の出身で天才の誉れ高い九英承菊(太原祟孚・雪斎)を、養育係として付けてあった。寿桂尼は、すぐに「義元」の名を与え、今川家を継承させた。

これに対して、氏親の側室の子であった玄広恵探を国主として推す重臣・福島(くしま)正成は、一戦を挑んだ。寿桂尼は雪斎と相談し、以前は敵であった甲斐の武田信虎を見方に引き込んで戦う。さらに相模の北条氏も味方とした。その作戦が見事に成功し、この内訌である「花蔵の乱」は寿桂尼・義元川の勝利に終わった。

この後、寿桂尼は軍師・太原雪斎とともに義元の治世に協力する。甲斐・武田、相模・北条との関係も好転した。

しかし、永禄3年(1560)、義元は信長との戦い「桶狭間合戦」に敗れ、命を失う。そして今川家の凋落を見ながら、永禄11年(1568)3月、死去する。享年は、63歳前後であった。今川4代の絶頂期と凋落を見据えて生きた、ただ1人の戦国女大名であった。