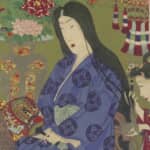

男を装って生きた戦国遠州の女城主【井伊直虎】とは!?

歴史を生きた女たちの日本史[第9回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

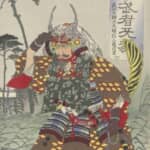

井伊直虎が城主を務めた井伊谷城跡

「井伊直虎(いいなおとら)」といえば、れっきとした戦国武将をイメージする名前である。そして、出家した後の名前も「次郎法師」であったから、歴史ファンでもほとんどが「直虎」を男と捉えていた。ところがNHK大河ドラマの主人公になったことから、井伊直虎とは男ではなく女城主であることが全国に認知された。しかし何故、直虎は男の名前で生きなければならなかったのか。ここにも、戦国という時代を生きた1人の女性の悲劇があった。

徳川家康を支えた「徳川四天王」の中でも、最も家康の信頼が厚かったのが、初代彦根城主・井伊直政(いいなおまさ)である。直虎は、『寛政重修諸家譜』では、この直政の伯母ということになっている。だがこの系図から直政の生涯や幼少期などを見ると、血縁はないものの、直虎は母親に近い役割を果たしている。『井伊家伝記』では直虎について「次郎法師は女にこそあれ、井伊家惣領に生まれ候間、僧俗の名を兼ねて次郎法師とは是非なく……」と記されている。

直虎が、女性でありながらどうして男性の名前をつけられたのか。実は、井伊家は名家であった。しかし南北朝時代に南朝に加勢して敗れて以来、敵対した駿河・今川家の下に置かれ続けた歴史があった。井伊家の男性たちは、そのほとんどが合戦や、さらには今川家や家臣などの陰謀によって、殺されている。直虎の曾祖父・直平から始まった系図は、次の祖父・直宗、父・直盛までがことごとく命を失っている。父の死は、今川義元と同じ「桶狭間合戦」での討ち死にであった。直盛に男児はなく、女児1人だけだった。それが直虎であった。本来は、23代当主となった直親と許嫁であった直虎だが家臣の陰謀によって引き裂かれた。後にこの直親が井伊家の養子となり、他家から来た正室との間に幼名・虎松(直政)を生む。しかし、またまた家臣の陰謀によって、直親が今川家(氏真)によって殺されてしまう。虎松は寺に匿われた。しかし、これによって再び井伊家は相続者がいなくなった。

ここで「祐圓」と名乗って龍潭寺の尼になっていた井伊家唯一の生き残りを「次郎法師」と名乗らせ、男に替えられる形で城主になった。女城主の誕生だが、世間を欺くために次郎法師は「井伊直虎」と男名を名乗った。そして虎松(直虎)は後に、この直虎の養子として井伊家の当主になる。女城主・直虎は、今川家に対して毅然とした態度で臨んだ。そして今川家の衰亡を見極めて、徳川家康に接近した。

天正3年(1575)、虎松は15歳になった。家康が三方ヶ原に鷹狩りに出た折を狙って虎松は対面し、家康の家臣になる。衣裳から対面の段取りまでの全てを整えたのが、母代わりの女城主・直虎であった。家康は、直政に井伊家の復姓と井伊家が治める井伊谷の安堵を認めた。直政の台頭とともに、直虎の役割は終わり、龍潭寺の塔頭の1つ、松岳院に籠もった。そして本能寺の変に先立つ天正10年(1582)8月26日、静かに息を引き取った。生年不明のため享年も不明だが、恐らく40代後半ではなかったか、とされる。

以降、井伊家は明治維新まで連綿と徳川幕府譜代大名家として続いた。