63連勝の谷風vsライバル・小野川!江戸の相撲を盛り上げた「横綱の名勝負」!【大江戸かわら版】

大江戸かわら版【第1回】

江戸時代には、現在の新聞と同様に世の中の出来事を伝える「かわら版」があった。ニュース報道ともいえるものだが、一般民衆はこのかわら版で、様々な出来事・事件を知った。徳川家康(とくがわいえやす)が江戸を開いて以来の「かわら版」的な出来事・事件を取り上げた。第1回は、大相撲の話題について。

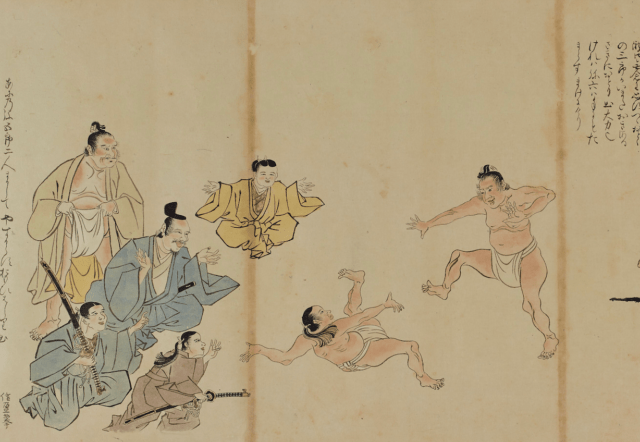

日頃の鍛錬という目的で、武士の間では相撲が日常的に行われていた。相撲の動作は、取っ組み合いとなる近接戦闘の訓練として役に立ったとも。

「武家相撲絵巻(模本)」 東京国立博物館蔵、出典/ColBase

江戸の相撲を語るには、谷風梶之助(たにかぜかじのすけ)と小野川喜三郎(おのがわきさぶろう)という大横綱から、といわれる。2人の横綱は相撲という世界を広く天下に知らせただけでなく、その人気の裾野を広げ、現代の相撲人気の基礎を作った功績は大きい。2人の対決のクライマックスは、天明2年(1782)、63連勝を誇る谷風を小野川が倒した相撲と、その9年後の寛政3年(1791)、江戸城で行われた11代将軍・家斉(いえなり)上覧の相撲であろう。

谷風は、寛延3年(1750)陸奥国(むつのくに)宮城野郡霞峰村(現、仙台市)の農家に生まれた。幼名を与四郎といい、身体が大きく、力も飛び抜けて強かった。19歳の時に、興行に来ていた江戸相撲の力士・関の戸億右衛門(せきのとおくえもん)の目に止まりスカウトされて入門した。その後昇進して、安永5年(1776)10月には関脇に進む。身長190センチ、体重161キロという。天明2年には大関に昇進し、63連勝という大記録を樹立した。

江戸の「かわら版」は「生涯無敵」と伝えた。江戸っ子も谷風の強さにすっかり惚れ込み、ファンの数は増すばかり。この時、谷風は32歳。多くの錦絵(ブロマイド)も発売されて飛ぶように売れたという。

一方の小野川は、宝暦8年(1758)近江国坂井川(現、大津市)に貧しい農家の息子として生まれた。早くから相撲取りになろうとプロの道を目指した。安永4年(1775)大坂相撲の草摺岩之助の弟子になり、翌年に初土俵を踏んだ。3年後の安永8年、小野川喜三郎として幕下に進み、この頃から江戸に行くことを決意した。小野川は身長176センチ、体重131キロで、谷風より一回り以上も小柄だった。年齢は8歳下。江戸に出た小野川はたちまち頭角を表し、天明2年に入幕し、その2年後には小結、関脇と出世した。

この時代の力士は、有力大名のお抱えになることが多く、谷風は仙台藩伊達氏の、小野川は久留米藩有馬氏のお抱え力士だった。また相撲興行も現在と違って、1年に春・秋の2場所だけで、その1場所も屋外だから晴天の日だけ8日間と短かった(寛政年間からは青天10日間に延長)。

谷風と小野川の初顔合わせは、安永9年(1780)10月場所。谷風が関脇、小野川が幕下という地位である。この立ち合いは、突き出しで谷風が貫禄勝ちした。

さて、天下を沸かせ、かわら版が売れたという2人の対決は、天明2年2月、浅草八幡宮境内での春場所の7日目。63連勝を続けてきた大関・谷風に、新入幕の前頭・小野川が挑んだ。結果は、小野川が終始攻めまくり、土俵の外に倒された。連勝もストップ。

そして寛政3年6月11日、将軍・家斉の上覧による横綱同士の江戸城決戦。結果は、重文の姿勢で立った谷風に対して小野川が「待った」の仕草を見せたため、行司は軍配を谷風に上げた。「相撲は気を尊ぶ。受ける気がない待ったは、横綱ではない」としての負けであった。「かわら版」は「さすがの小野川もひと言もなく赤面しきり」と書いた。

寛政7年(1795)谷風が死去するまでに2人の取組みは16戦。成績は谷風の6勝3敗。2分け、2預かり、3無勝負という。