戦国関東において北条氏の支城として戦の前線に立った関宿城【千葉県野田市】

城ファン必読!埋もれた「名城見聞録」 第32回

戦国時代、関東の覇権は足利氏、上杉氏、北条氏など、さまざまな勢力が入り乱れ、争われた。その争いの中、最前線に立っていたのが千葉県野田市の関宿城であった。

■関東管領、古河公方、北条氏の争いなか、常に戦場となった簗田氏の城

本丸に遺構は残らない。遠くにみえているのが「千葉県立関宿城博物館」。

関宿城は、千葉県野田市に位置し、江戸川(かつての太日川)の東岸に接する典型的な平城である。近代以降は、鉄道や道路を利用した陸運が主流となったため、関宿城のある野田市は交通の要衝からはずれてしまっている。

しかし、すでに戦国時代には江戸川を利用した水運の拠点として繁栄しており、江戸時代に利根川を東遷させた際には、江戸川と利根川の分流地点として、重要な意味をもつことになった。野田市は現在でも「醤油の町」として著名であるが、それも、水運の一大拠点として栄えていたことが理由である。

関宿城一帯は、明治維新後、河川の改修のほか、土地改良による圃場(ほじょう)整備が行われたため、残念ながら遺構としてはほとんど残されていない。城の遺構は破壊されているものの、城下に行くと、現在でも食い違いの道となっており、江戸時代の町割を感じることは可能である。

「千葉県立関宿城博物館」から望む城と城下町。

城跡には、「千葉県立関宿城博物館」という名の博物館が建てられている。建物そのものは近年の鉄骨鉄筋コンクリート造であり、石垣も新たに積まれたものであるから、当然、藩政時代のものではない。主郭をはずして建てられているため、遺構を破壊していないのは好感がもてる。博物館としてみるのであれば秀逸で、関宿城の歴史のほか、利根川東遷事業についての展示が充実しているので、お勧めである。

関宿城は、長禄元年(1457)、簗田成助(なしだしげすけ)によって築かれたとされる。このころ、関東では5代鎌倉公方の足利成氏(あしかがしげうじ)が幕府に反旗を翻して下総国の古河に移り、初代の古河公方と称されるようになっていた。以来、関宿城の簗田氏は、古河公方足利氏の筆頭家老として、初代・成氏、2代・政氏、3代・高基、4代・晴氏(はるうじ)という歴代古河公方を支えた。

しかし、戦国時代末期になると、関宿城は争乱に巻き込まれていく。というのも、天文15年(1546)の河越夜戦で、4代古河公方の足利晴氏は、北条氏康と対立する関東管領・上杉憲政(うえすぎのりまさ)らを支援した結果、敗北してしまったからである。晴氏は、関宿城主・簗田晴助(はるすけ)の姉との間に生まれた藤氏を後継者にしようとしていたが、敗戦を機に、北条氏康(ほうじょううじやす)の妹との間に生まれた義氏に家督を譲らざるをえなくなってしまった。

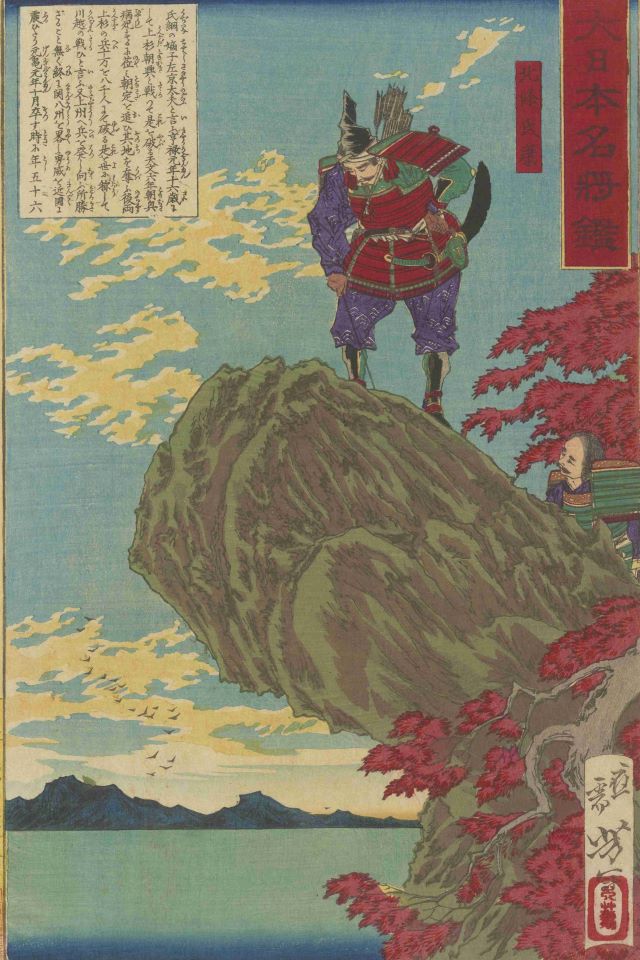

北条氏康

北条氏は氏康の代に小田原を中心にますます勢力を拡大させた。(東京都立中央図書館蔵)

こうして、5代目の古河公方となった足利義氏に対し、簗田晴助が服属を誓うことはなかった。それは、晴助にとって甥にあたる藤氏が廃嫡されたという個人的な恨みからだけではない。古河公方足利氏が、北条氏の傀儡(かいらい)になることを忌避したためである。

主家の古河公方足利氏が北条氏の傀儡となるなか、簗田晴助は、北条氏と対立していた上杉謙信や佐竹義重(さたけよししげ)らの支援を受け、抵抗を続けた。しかし、北条氏康が関宿攻略を断念することはなかった。氏康は、自らの書状において「彼地(関宿)御手に入れ候事は、一国を取り為され候にも替わるべからず候」と記している。つまり、氏康にとって関宿城を攻略することは、一国を併合するに等しいほど、重要なことだったのだ。

主郭に建てられている「関宿城趾」の石碑。

その後、関東における上杉謙信(うえすぎけんしん)の勢威は弱まり、北条氏康の跡を継いだ氏政(うじまさ)が覇権を握るようになる。そしてついに天正2年(1574)正月、北条氏政が関宿城への大規模な攻撃に踏み切った。このとき、上杉謙信は援軍を率いて関宿に向かおうとはしたものの、すでに謙信と距離をおきはじめていた佐竹義重らが参加しなかったことから関宿城は孤立無援となってしまう。

籠城が1年近くに及ぼうとした天正2年(1574)閏11月、北条氏が関宿城に総攻撃をしかけると、すでに兵糧・弾薬が枯渇していた関宿城からは反撃することもできなかった。ここでついに、簗田晴助は子の持助とともに降伏し、関宿城を明け渡したのである。

関宿城の陥落により、北条氏の覇権が決まったものの、その北条氏も天正18年(1590)には豊臣秀吉の小田原攻めで滅亡する。その後、関東に入った徳川家康の支城となり、家康の異父弟・松平(久松)康元が入城した。江戸時代には譜代大名が入れ代わり立ち代わり入ると、城主が久世氏のとき、明治維新を迎えている。

城下町には食い違いの道路が残されている。