男性から隔離されていた女王・卑弥呼。「処女性」はどのように守られたのか?

鬼と呪術の日本史

弥生時代、邪馬台国の女王として国を統治した卑弥呼。神に仕える身である彼女は、男性との身体的な接触はもちろん、男性の目に触れることすら避けられていた。『魏志倭人伝』に書かれた護衛の様子はどのようなものだったのだろうか?

人々を導いた卑弥呼は鬼道を行い、人びとを幻惑

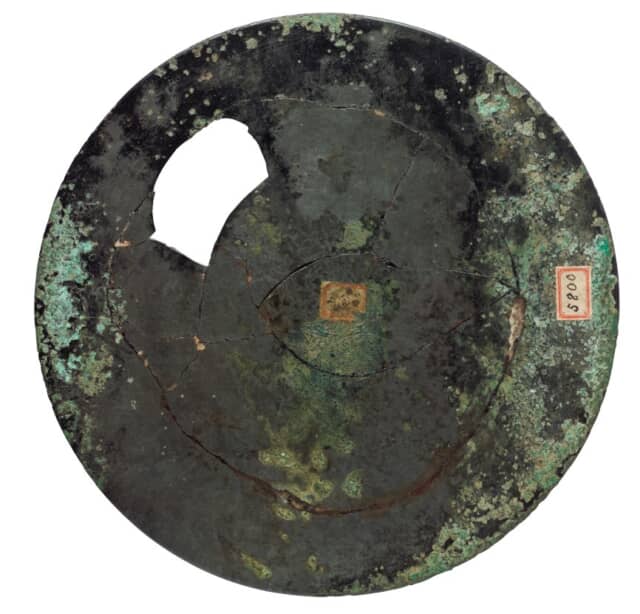

三角縁同向式神獣鏡

240年頃のもので、卑弥呼が魏に使いを送り、その返礼品として持ち帰ったものの可能性がある。装飾には羽のはえた仙人と聖なる獣が交互に描かれ、道教の神仙思想に影響を受けたものとされる。

東京国立博物館蔵/出典:ColBase

名前が伝わるなかで、日本史上最初の呪術(じゅじゅつ)師は卑弥呼(ひみこ)だろう。俗に言う『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』によれば、卑弥呼は邪馬台国(やまたいこく)の女王にして、倭国大乱を終息させるため、倭国の統一君主にも擁立された人物。「鬼道(きどう)により衆を惑わす(鬼道を行い、人びとを幻惑した)」という。

ここにある「鬼道」はシャーマニズムと考えられる。あえて訳するなら、「巫術(ふじゅつ)」か「妖術(ようじゅつ)」といったところか。卑弥呼は神の言葉を伝える巫女(みこ)たちの最高位にあったと見られ、同じく『魏志倭人伝』にある以下の記述が、そのことを裏付ける。

「歳はすでに年配であるが、夫を持たず、男の弟がおり、国の統治を助けている。王となってより以来、卑弥呼を見たことのある者は少ない。婢(ひ)千人を自分に侍らせ、ただ一人だけ男子がおり、飲食を給仕し、言辞を伝えるために出入りしている」

神に仕える身であれば人間との性行為は厳禁であり、卑弥呼が男性から隔離されていたのは処女性を守るため。間違いが起こるのを防ぐだけでなく、卑弥呼が視姦される危険をも事前に排除しようとしていたのではあるまいか。

卑弥呼の処女性が失われれば、もはや神の言葉を聞くことはできない。特殊能力がなくなれば統一君主ではいられなくなり、倭国大乱の再発も免れない。そんな悪夢を回避するには、卑弥呼の処女性は何としても守らねばならなかった。

「卑弥呼のいる宮室は見張り櫓(やぐら)と城柵を厳しく設け、常に人びとがおり、武器をもって守衛している」

これまた『魏志倭人伝』の一節だが、すべては卑弥呼の生命ではなく、処女性を守るためだった。

また、卑弥呼とは限っていないが、同じく『魏志倭人伝』は、「行事や旅行、何かしようとする時には、そのたびに骨を焼いて、吉凶を占う」ことを、倭国の習俗として紹介する。骨に生じたひび割れから吉凶を判断するのもシャーマンの役目で、卑弥呼はその点において、倭国における最高権威であった可能性が高い。

呪術は主に5つの系統から発展した

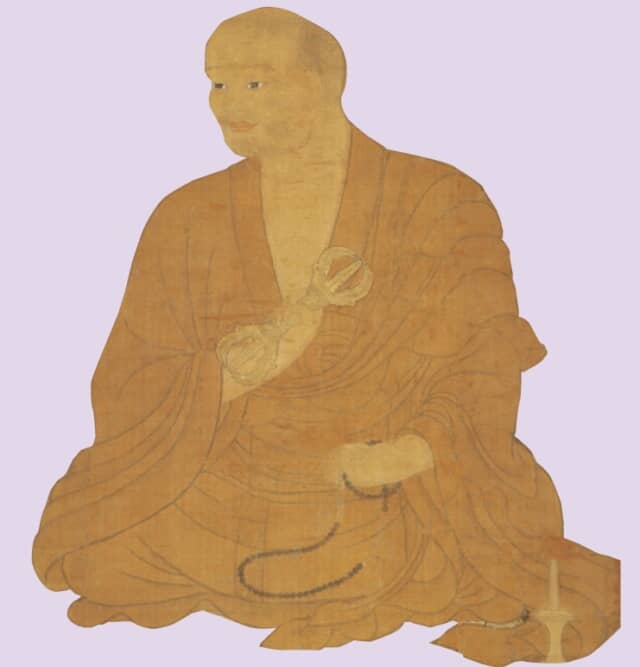

空海

真言宗の開祖。835年に高野山の奥之院に入定し、今でも生き続けているとされる。

卑弥呼の例が示すように、日本には仏教や道教が伝えられる以前、神道が形成される以前から呪術師が存在した。文字史料による裏付けこそ欠けるが、呪術に使用したと思われる道具の出土例から、日本における呪術の歴史はおそらく縄文時代にまでさかのぼることができる。

初期の呪術者はシャーマンであり、訳するときは「巫者(ふしゃ)」とされることが多い。

漢和辞典の定番とされる『角川新字源』によれば、「巫」の字は「神を地上に招くための工形の道具を交差させた形にかたどる」「神おろしをする人」とある。

「工形の道具」の具体例は定かでないが、現在のような神社建築が普及する以前の古神道の世界では、女性の呪術師は巫(ふ)、男性の呪術師は覡(かんなぎ)と呼ばれ、この2字を組み合わせた巫覡(ふげき)は男女呪術師の総称とされた。彼らの後裔には神道系の呪術師となる者もいれば、完全なフリーランスとして活動をする者もいた。

中国大陸や朝鮮半島との交流機会が増えるに伴い、未知なる文物も次々ともたらされ、遣隋使・遣唐使の派遣が軌道に乗ってからは、仏教以外の思想ももたらされるようになった。

留学僧たちは唐の国教であった道教にも接したはずだが、仏教僧という立場から距離を置き、道教を体系だって学ぶことはなく、道教の母体となった老荘思想(ろうそうしそう)や陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)、風水説、易、讖緯説(しんいせつ)、災異説など個別の神秘思想をそれぞれ教養の一つとして持ち帰るにとどめた。

経典や法具など、まとまった形で持ち帰ったのは仏教のものだけだが、中国では8世紀後半以降、道教と密教の融合が進んでいたことから、最澄や空海を始めとする留学僧たちは覚えずして道教由来の法術をも日本に持ち帰ることとなった。

このような背景から、日本でも道教系の呪術が無意識のうちに受け入れられ、それで修法(しゅほう)を行うのは陰陽師の場合もあれば呪禁師(じゅごんし)、密教僧、修験者の場合もあった。

そもそも陰陽道からして、中国から伝えられた陰陽五行説に基づく占いや信仰の総称に近く、同じく陰陽五行説に古神道や修験道などが混ぜ合わさって生まれたのが修験道だった。10世紀中頃からは密教と陰陽道の融合も進んだから、諸々の呪術間の相違は法術の中身ではなく、その呪術師がどこの所属か、何と名乗っているかで区別するしかなかった。

もっとも権威のある呪術師はやはり国家公務員である陰陽寮所属の陰陽師であったが、貴族の子弟なら誰でもなれたわけではなく、平安時代中頃であれば祭祀との関わりが深い26の氏族出身者に限られ、そのなかでも賀茂氏と安倍氏だけで全体の2~3割を占めるなど、頭一つ抜け出た存在だった。

賀茂・安倍両氏の立場は時代が下るとともに強化され、12世紀中頃には正規の陰陽師の半数以上、13世紀初頭には7割、13世紀後半には9割を占め、14世紀末には10割と、完全な独占状態となった。

監修・文 島崎晋

「頼光館土蜘怪異做図」「土蜘精」「源頼光朝臣」「臼井貞光」-「渡辺ノ綱」「坂田金時」-「卜部季武」「平井保昌-e1638251626280-150x150.jpg)

A-10569-1195_E0119071-150x150.jpg)

A-942_C0062300-150x150.jpg)

源頼光の四天王土蜘退治の図H132-003-e1612319129298-150x150.jpg)