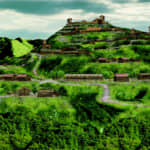

高天神城攻め1580〜81年<その4> 武田氏の命運を決した家康の長期攻城術

戦国武将の城攻め【解体新書】#020

武田の援軍来たらず! 勝頼、「天下の面目を失い候」

信長の意図で家康は降伏を認めず殲滅戦を取った

当時関東の北条氏と敵対していた勝頼は、駿河から兵を動かして高天神城に兵糧を補給したくても、背後の脅威のために動くことができない。

事実、高天神城が包囲されてから2度にわたって駿河で北条軍と対峙した勝頼は、なんらなすところなく兵を引き揚げている。遠江に踏み込んだ高天神城の高い戦略性は、逆にいえば本国から甲斐までの補給路の長さという弱点にもなり、城兵たちを孤立させることとなった。

年が明け天正9年(1581)になると、城内の窮乏は一段と厳しくなったらしい。1月25日に信長が家康の配下の水野忠重(横須賀城番)に送った書状には、

「高天神城から滝境城と小山城も同時に引き渡すという条件で降伏を申し入れて来ているということだそうだな」

とある。信長は続けて

「勝頼の今の状況では滝境・小山にも援軍を送ることなどできないだろうに」

と、暗に降伏を拒否せよと命じる物言いをしているが、これはそのあとに

「勝頼が高天神城同様に滝境城・小山城へも援軍を出さずに見殺しにすれば、それを見た駿河の小城の主どもはみなこちらに寝返るだろう」

と、高天神城の将兵に無残な最期を迎えさせることによって武田方の動揺を誘う狙いであった。こうして、高天神城は降伏という選択肢を失ったのである。

3月22日、城内はすでに餓死者の腐臭が漂う凄惨な地獄と化していた。守将の元信は日没を待って最後の突撃を敢行する。

『信長公記』はこれを「こぼれ落ち」と表現しているが、飢えて体力の弱った武田の兵たちは、文字通りこぼれ落ちるように城門から走り出たのだろうか。彼らはそれでも勇猛果敢に戦ったが、元信以下700前後の武士たちが徳川方の重囲の中で討ち死にを遂げた。

かつて「高天神城」は勝頼の名声を輝かせたが、家康に奪い返された今となっては逆に「天下の面目を失い候」(同書)と、彼と武田家の威信、求心力を失墜させる象徴的存在となってしまった。そしてこれが、武田家滅亡の序曲となったのである。

(次回に続く)