高天神城攻め1580〜81年<その2>~〝高天神六砦〟と呼ばれる砦により長期攻城術を取る家康

戦国武将の城攻め【解体新書】#018

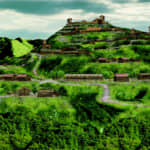

二次元的な空間の広がりを持たせて作り変えられた高天神城

武田勝頼像 東京大学史料編纂所所蔵模写

勝頼の手によって強化された高天神城は、従来の東峰は東側を断崖絶壁で守られ、土塁やいくつかの堀切を設けている程度で、本丸・天神曲輪(くるわ)・二の曲輪などが直線上に階段のようにつらなるだけという初期的で単純な山城の特徴のままだったが、新たに構築された西峰は複数の馬出(うまだし)や堀切を巧みに配置し、二次元的な空間の広がりを持たせた作りだった。

具体的には、西の丸(丹波曲輪)左右に井戸曲輪と馬場が組み合わされ、二の丸は堂の尾曲輪と井楼(せいろう)曲輪に連絡する。西側は犬走(いぬばしり)と呼ばれる通路が縦断して西峰全体を機動的に移動できるように設計されていた。建築物といえばおそらく木造の粗末な屋敷や長屋程度のものしかなかっただろうが、武田流築城術の粋を集めた城砦(じょうさい)だったといえる。その東方は、東峰同様切り立った崖で守られており、唯一井戸曲輪だけが東峰と連絡する通路となっていた。

天正6年(1578)に高天神城に兵糧補給をするべく出陣した勝頼は、8500の兵とともに城に入ったと記録されている(『遠州高天神軍記』)。大兵力を収容する能力を持つ、まさに難攻不落の山城と言えるだろう。

一方、武田勝頼に対する徳川家康は、高天神城の奪回に向けて準備を進めていた。

長篠での勝利直後に諏訪原城、同じく二俣城を連続して取り返した家康は、翌年犬居城(いぬいじょう)も落としてますます意気騰がる兵たちを率い、高天神城の武田守備隊と数度にわたって小規模な戦闘をくり返す。そして、同時に本格的な高天神城攻略作戦を開始するのだ。

従来からあった馬伏塚(まぶしづか)砦に加え、天正6年(1578)に横須賀城を築かせ、さらに天正7年から8年にかけてあらたに小笠山砦、中村山砦、獅子ヶ鼻砦、火ヶ峰(ひがみね)砦、三井山砦、能ヶ坂(のがさか)砦の6カ所に付城(敵方の城の近くで牽制するための砦)を築いたのである。

〝高天神六砦〟と呼ばれるこれらの砦は、幅が広く深い堀と高い土塁、さらに何重にも及ぶ柵や逆茂木によって前後を固められ、高天神城の周囲を完全に封鎖して干し殺しにする大規模包囲線を形成しうるものだった。

(次回に続く)