高天神城攻め1580〜81年<その1>~熾烈な争奪戦が繰り広げられた東遠州の要衝

戦国武将の城攻め【解体新書】#017

「高天神を制する者は遠州を制す」と謳われた要衝

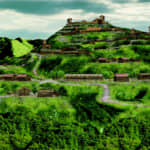

高低差100mの断崖を持つ高天神城 CG/成瀬京司

高天神城は、遠江国(静岡県)の東海岸をはるかに望む鶴翁山(高天神山)の比高100mの尾根の上に築かれた山城だ。東西ふたつの峰に分かれた城は、深い渓谷が形成する急峻な崖で囲まれ、天然の要害ぶりを誇る。

駿河から遠江への入り口にあたるこの城は、複数の交通路がまじわる要衝であり、北の掛川城と連携して東からの脅威に備える徳川家康の城であったが、天正2年(1574)に武田勝頼の猛攻を受けて陥落した。

家康は織田信長の援軍を待って後詰に出、武田軍と決戦しようと考えたのだが、諸方に作戦していて兵を割く余裕の無い信長の出動は遅れ、結果的に援軍の望みを断たれた徳川方の守将・小笠原長忠は1カ月にわたる籠城のすえに開城降伏したのである。

勝頼の父・信玄もついに陥れることはできなかったという伝承もある高天神城。その城を落とした勝頼にとって、「高天神」は自分の武威を誇る看板のような存在となり、一転して北の掛川城と西の浜松城をにらむ武田方の戦略拠点とされた。

以来、勝頼はこの城の防衛力強化に力を注ぐ。従来の城(東峰)の西側につらなる、一段と高い尾根(西峰)に西の丸を中心とした新たな城砦施設を築いたのである。

高所を敵に奪われるのを防ぎ、東西連携して敵に弓矢・鉄砲による側撃(横矢掛)を浴びせようというもので、翌年に勝頼が長篠合戦において織田信長・徳川家康の連合軍に大敗を喫したあと軍勢を立て直す間、単独で敵の攻撃を防ぐためさらに改修が進められた。

(次回に続く)