高天神城攻め1580〜81年<その3> 六砦で付城作戦を実施した家康

戦国武将の城攻め【解体新書】#019

岡部元信を2年がかりで囲む織田流包囲戦

徳川家康肖像 東京大学史料編纂所所蔵模写

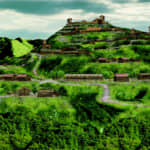

〝高天神六砦〟と呼ばれるこれらの砦は、幅が広く深い堀と高い土塁、さらに何重にも及ぶ柵や逆茂木によって前後を固められ、高天神城の周囲を完全に封鎖して干し殺しにする大規模包囲線を形成しうるものだった。

これは、織田信長がかつて桶狭間合戦の前に敵方の大高城・鳴海城を包囲封鎖した鷲津砦・丸根砦などの付城作戦や、同時期に羽柴秀吉が播磨で実施していた三木城攻めと非常に似ている。

豊富な物量で敵城を包囲し、同時に敵の援軍が背後から進攻してきた場合にも対応できる態勢であり、織田の同盟者である家康はそのノウハウを共有し、自分でも戦術として採用したのだ。

一方、高天神城を守るのは、岡部元信(おかべ もとのぶ)以下1000程度の武田勢である。元信はもともと今川氏の家臣で、桶狭間合戦にも参加した人物だった。今川滅亡後に武田氏に転仕している。

家康は完成した包囲網に5000の兵を配置し、まずは高天神城周辺の田畑の作物を薙ぎとらせて(「刈田狼藉」「刈田働き」)食糧を自前で調達する道を塞ぎ、城下も焼き払わせた。

そしていよいよ天正8年(1580)10月、高天神城攻めを開始する。難攻不落の山城に対して無理攻めは避け、兵糧攻めによって敵の弱るのを待とうという家康は、1万以上の大軍を投入した。

各砦とそれを結ぶ通路にも柵が設けられ、1間(2m弱)あたり1人ずつの割り当てで兵が配置されたという。

(次回に続く)