江戸三大美人・笠森お仙にまつわる奇妙な話とは? 可憐な美少女が復讐の鬼となって仇を斬った?

日本史あやしい話

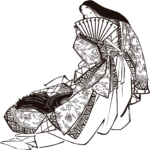

江戸三大美人の一人と讃えられたのが、水茶屋・鍵屋の看板娘・笠森お仙であった。浮世絵師・鈴木春信の目にとまって描かれた美人画がヒットしたこともあって、江戸市中の男どもを虜にしたというのは、よく知られるところだろう。しかしこの可憐な少女も、とある物語では、姉の仇を討つという逞しい女性として登場している。いったい、どんなお話だったのだろうか?

■鈴木春信の美人画のモデルになった美少女

江戸三大美人は誰か? この問いに、即座に答えられる方がおられたとしたら、相当な江戸通というべきだろうか。答えは、浅草寺奥山の水茶屋・柳屋の看板娘・お藤と、二十軒長屋の水茶屋・蔦屋のお芳、さらには、江戸谷中笠森稲荷の門前に店を構えていた水茶屋・鍵屋のお仙である。中でも筆頭と讃えられたのが鍵屋のお仙、俗に笠森お仙の名で知られたうら若き女性であった。

13歳頃から鍵屋の店頭に出て働くようになったようであるが、17歳の時に、美人画で知られる浮世絵師・鈴木春信の目にとまってモデルに。その浮世絵が売り出されるや、瞬く間に、江戸中の評判となったという。その美しさも、素人ならではの初々しさが決め手となったようで、見ているだけでつい微笑んでしまいそうな気立ての良さも、多くの男どもの気を引いたようである。

もちろん、誰もが頷くような絶世の美女だったことは言うまでもない。季節ごとに美女のランク付けを発表する『娘評判記』にも「太極上上吉」とあるから、最上級の評価を下されたようだ。その美しさは、江戸時代後期の文人・大田南畝が随筆『半日閑話』に、「谷中笠森稲荷地内水茶屋女お仙(十八歳)美なりとて皆人見に行き」と記したように、大勢の男たちがお仙見たさに笠森稲荷へと押しかけた様が目に浮かびそうであった。その人気ぶりを生かして、手ぬぐいや絵草紙、双六などお仙ゆかりの「お仙グッズ」も販売。これまた飛ぶように売れたというから、さしずめ、現代版スーパーアイドルといったところだろうか。

この水茶屋の看板娘たちの色香が評判になったことで、お茶代もぐ〜んと跳ね上がって儲かったようで、各茶屋とも、いかに美人を集めるかに苦心惨憺。彼女たちが身にまとう前垂れにもこだわり、ファッションショーまがいの派手なデザインを競い合うこともあったとか。

ただし、客受けしたのは、主として13歳から18歳程度の美少女とあって、20歳を過ぎれば引退。わずかな期間しか働けない職業であった。

その人気ぶりがあまりにも加熱し過ぎたせいか、その後、江戸市民の心を惑わしたとして、幕府から禁令が出されたこともあった。その方策が、13歳未満か40歳以上に限るというものであったから、今ならさしずめ児童福祉法に抵触するような法令で、褒められるようなものではなかった。

さてこの女性、人気絶頂のさなかでありながらも、1770年頃、突如、鍵屋から姿を消している。理由も説明せず、突然いなくなったことから、江戸市中で大騒ぎになったようだ。誘拐されたのではないか等々、様々な噂が飛び交う始末であった。

実のところ、彼女は行方不明になったわけではなく、笠森稲荷の地主でもあった旗本御庭番・倉地政之助のもとに嫁いだからであった。政之助が将軍直属の隠密であったこともあって、何かにつけ秘密裏に進める必要があったからなのかもしれない。

ともあれ、その後9人もの子供にも恵まれ、1827年、享年77で亡くなったとか。それなりに、幸せをしっかり掴んだ女性であったといえそうだ。

■姉の仇を討つたくましい女性に成長?

さて、このあたりまでが、世によく流布される初々しい少女お仙の物語であるが、この女性が何と、殺された姉の仇を討って、その恨みを晴らしたという、勇壮且つおぞましいお話にまで登場しているのをご存知だろうか?それが、歌舞伎狂言作者・河竹黙阿弥が著した『怪談月笠森』の中での出来事であった。

この物語では、お仙は姉のおきつとともに武州草加の名主・忠右衛門の娘として生を受けたことになっている。幼い頃に生き別れた姉のおきつが旗本屋敷に奉公に出ていた時のこと、下男として働いていた市助に横恋慕された挙句、殺されてしまったとして話が展開していくのである。

おきつには、もともと丹三郎という恋仲の男がいたが、主家筋にあたる今村家の命によってその娘を娶ってしまっていた。愛する人に裏切られた上、邪なる男に殺されてしまったというわけだから、不運としか言いようがない。二人の憎っくき男どもの前に祟り出たとしても、不思議ではないのだ。

この姉の仇を討とうと立ち上がったのが、妹のお仙であった。姉を殺した市助は、丹三郎とのゴタゴタの末に斬り殺されてしまっていたが、残る丹三郎を姉の仇として斬ったのが、妹のお仙だったとして話の幕を下ろすのである。

もちろん、これは物語の中でのお話ゆえに、史実としてのお仙とは無関係かもしれない。それでも、この歌舞伎演目が評判となるにつれて、かの初々しい少女が、そんな生々しい敵討ちに関わっていたのか…と、面食らった人も少なくなかったに違いない。

美少女・お仙が、姉の仇を討つようなたくましい女性に成長したことにエールを送りたいと思いつつも、可憐な少女の面影がかき消されてしまったことには、心なしか寂しい思いに駆られてしまうのだ。

「善悪三拾六美人 笠森お仙 (善悪三拾六美人)」/国立国会図書館蔵