宮本武蔵を剣豪、剣聖として伝説化させた「戦犯」とは? 江戸時代に人気だった“あの職業”が深くかかわっていた

目からウロコの剣豪・剣術伝説

前編【宮本武蔵は「剣聖」ではなく作られた「虚像」!? 生涯無敗の剣豪、史上最強のイメージは後付の設定なのか?】の続き

■江戸時代にはすでに武蔵は伝説となっていた

『日本史の一級史料』(山本博文著、光文社新書/2006年)は、武蔵の伝記『二天記(にてんき)』について、史料としての信憑性に疑問を呈している。

というのも、『二天記』は武蔵の死後百年以上も後にまとめられたもので、創作に近いという。

著者で東大史料編纂所教授の山本博文は、有名な『五輪書』も武蔵の著作ではなく、後年、弟子が創作したものと推定している。少なくとも、武蔵の著とする証拠はないという。

とすると、「生涯で諸流の兵法者と六十余度にわたって戦い、一度も負けなかった」というのも、かなり怪しい。

宮本武蔵を剣豪、剣聖として伝説化した「戦犯」は、吉川英治よりも以前の時代にもいた。

それが、江戸時代の講釈師(講談師)である。

盛り場などの講釈場には多くの人が詰めかけたが、人気演目には『三国志』や『太平記』と並んで、剣豪物があった。

その代表が『寛永御前試合』であろう。

寛永御前試合とは、寛永年間(1624~44)、三代将軍家光の前で行われたとする、一連の剣術の試合である。

講釈では、この寛永御前試合に宮本武蔵も出場している。

しかし、少し考えればわかる。そもそも、宮本武蔵と三代将軍家光では時代が違う。

寛永御前試合そのものが、講釈師が創作した、まったくのフィクションなのだ。

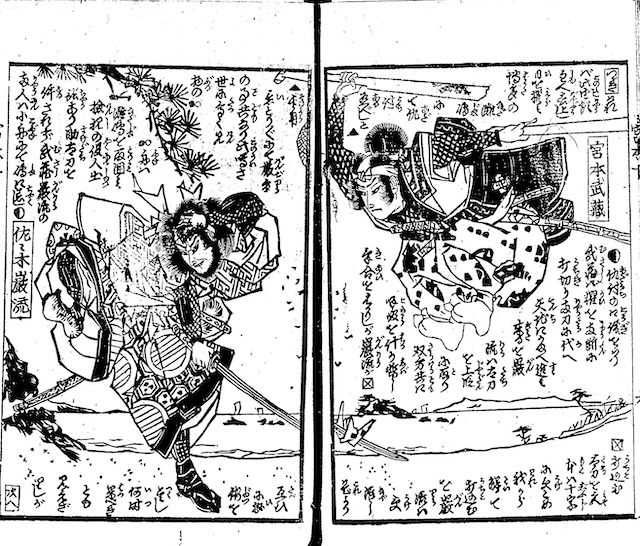

【図2】宮本武蔵と塚原卜伝。『忠孝名誉奇人伝 宮本武蔵』(一勇斎国芳、江戸後期/国立国会図書館蔵)

【図2】は、若き日の宮本武蔵が、食事中の塚原卜伝を木刀で不意打ちにしたところ、卜伝はとっさに鍋のふたで防いだという、講釈で有名なエピソードを描いたものである。

しかし、武蔵が生まれたとき(1584生?)には、すでに卜伝は死んでいた(1571年没)。不意打ちを鍋のふたで防いだなどあり得ない。

江戸時代において、すでに宮本武蔵が伝説化していたのがわかる。

明治になって印刷技術の近代化にともない、江戸時代の人気講釈が次々と書籍化された。いわゆる講談本である。

宮本武蔵ものはその代表格だった。

【図3】巌流島の戦い。『宮本武蔵一代記』(綱岡亀吉編、明治14年/国立国会図書館蔵)

【図3】は、宮本武蔵と佐々木小次郎の巌流島の戦いを描いたものである。現代人がイメージする巌流島の戦いは、すでに江戸時代に講釈によって形成され、明治初期には絵画化されていたのがわかろう。

考えてみると、吉川英治こそ江戸の講釈の子だったのかもしれない。

荒唐無稽だがワクワクするほど面白い講釈を、その精神を受け継ぎつつ、近代の読者が読むに堪える小説にしたのが、すなわち吉川英治著『宮本武蔵』だったのではなかろうか。

それはとりもなおさず、読者に創作を史実と思い込ませる行為でもあった。

世にある『剣豪伝』のたぐいを読んで気づくことがある。

剣豪の妙技や超人的な身体能力、さらに奥義を得た達人の境地を物語るエピソードは実に面白い。しかし、出典の史料がまったく明記されていないのだ。

江戸時代以来の講釈や俗説を、あたかも事実のように書いている。フィクションとノンフィクションがごちゃまぜになっているといおうか。創作を史実として書いているといおうか。

そして、こうした『剣豪伝』を資料にして、新たな『剣豪伝』が執筆・編集される。

こうした拡大再生産を経て、剣豪に関する創作は、あたかも史実のようになってきたのではなかろうか。

宮本武蔵はその典型と言えよう。