採用条件に25歳以下や容姿端麗の項目も…日本の女子プロ野球草創期には巨人軍関係者の協力も多かった

あなたの知らない野球の歴史

■戦後に始まった女子のプロ野球

市岡忠男は早大野球部を経て読売に入社して巨人を創設、戦後、日本女子野球を育成した人物だ。彼は巨人の初代総監督なので知っている人も多いだろう。。早大野球部では捕手を務め、早大野球部監督に就任したが、その後現場にやって来るプロ野球の草分けでOBの河野安通志(こうのあつし)と上手くいかず、読売の総帥・正力松太郎の誘いがあり、監督を辞任して読売に入社した。

巨人が誕生して初代監督というべき三宅大輔が訪米遠征など仕切っていたが、勝敗にこだわる市岡は三宅を批判、三宅は巨人創設者の一人でありながら市岡との確執で退団する。彼は後に阪急の監督に就任している。市岡はその後、日本職業野球連盟初代理事長、巨人代表を歴任しているが、性格的に正力松太郎に似たワンマン体質で、「鈴木日記」などを見ても、現場では鈴木惣太郎などと良き関係ではなかったようだ。正力の威信を背景に市岡は力を発揮していたとみられる。

戦後、戦争協力で正力が巣鴨プリズンに収監、さらにパージになり読売での後ろ盾もなくなると彼は代表を辞任した。ほどなく選手トレーニングの実績を買われ日本競輪養成所の所長に招かれ、まもなく日本競輪学校の初代校長に就任、1957年まで務めている。

ところで日本の女子プロ野球の歴史は意外に古く、1950年から始まっている。おりからの野球ブームは女子にも波及したということだろう。その3年前には文寿堂、日産自動車、オハイオ靴店、ビクター大塚、横浜女子商業、ビクター横浜という6チームが参加して大会が開催され、これを見た実業家で興行師でもあった小泉吾郎は、女子野球で興行が可能と思い、1948年7月東京ブルーバードという日本初の女子プロチームを結成した。大正期の芝浦協会(日本運動教会)の成り立ちと酷似している。1チームだけでは簡単には採算は取れない。ともあれ同チームは地方興行を行うが、赤字も膨れ上がり小泉はロマンス・ブルーバードという新チーム結成した。チーム再編成の過程で彼が目を付けたのが巨人を退団していた山本栄一郎だった。そこで彼を初代監督に招いた。これも資金は続かず、小泉の野望は潰えた。

そこで、「日刊スポーツ」の協力を得て、1950年に日本女子野球連盟が組織された。プロ野球が再開したばかりの中、娯楽に飢えていた大衆は、球場に殺到したした。女子野球は当初は珍しさもあったが、観客数は爆発的に増えず、盛り上がりはもうひとつだった。つまり大企業ではないため企業母体の資金力の欠如、スポンサーと観客動員不足、球場確保が大きな問題だった。それでも関係者の熱意は続き、他にロマンス・ブルーバード、レッドソックス、ホーマー(京橋のホーマー製菓の青井英隆が社長〈あおい輝彦の父親〉)、観光会社のパールズなど新球団が誕生、かくして日本女子野球連盟が生まれた。銀行員の給料が3,000円、女子選手は7,000円程度のころだった。

市岡は早大野球部の先輩だった青井にスポンサーを依頼している。経験値を買われたのだろう、また青井も読売とのパイプも使えると思っていたかもしれない。女子野球草創期は巨人の関係者が関与するケースが多いのも特徴的だ。

注目したいのは球団によっては採用に対して25歳までの未婚の女性とか、「容姿端麗」という項目が存在するなど当時の風潮が採用にも生かされていることである。採用試験にはビクトール・スタルヒン、杉下茂などプロ選手だった関係者が協力していることが注目される。

その後エーワン・ブリアンツ、京浜ジャイアンツ、わかもとフラビンスなど次々と実業界から参入があり、最大25球団にも増えたが、他方で解散する球団も多く、長期間活動した球団は少なかった。因みにこのなかで京浜ジャイアンツの名付け親は市岡、スポンサーは京浜百貨店である。

1951年には新宿に東京生命球場が建設され女子プロ野球は同地で試合が開催されるようになった。各チームとも企業スポンサーをバックに持つようになり日産パールズ、 三共レッドソックス、富国ホーマー(富国興業)と変更したがしかし、結局プロ球団としては採算が取れず、つい1952年にはプロから実業団野球に変わることになる。

1959年には日本女子野球連盟は日本女子野球協会に名称変更したが、勢いはなく1970年には三共女子野球部解散、久光兄弟サロンパス・チームも解散して、翌年には女子野球の活動は休眠することになる。女子野球はこのように紆余曲折があり20世紀では成熟するにはかなりの時間が要することになる。

女子野球は低迷の時代が続いたが、2002年全日本女子野球協会(全日本女子野球連盟が誕生、2004年には日本野球野球連盟に加盟)が成立、2005年から全日本女子硬式野球選手権大会がスタート、『第1回全日本女子硬式野球選手権大会』を静岡県草薙市で開催、第2回から愛媛県松山市で開催され、大会は伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権となり基本的に8月開催になった。

ところで日本野球機構、全日本女子野球連盟によって編成されるナショナル・チームが2006年に結成された。その後2008年に、愛媛県松山市において日本で初めて第3回ワールドカップは開催され、女子代表チームは「マドンナ・ジャパン」と名付けられフル代表、年代別、男女を問わずユニフォームのデザインを統一している。因みにチームは2024年まで日本チームは7連覇するなど圧倒的な成績を残している。

余談になるが、高校野球をみると男子の日本高野連加盟校数が16年連続で減少しているが、全国高校女子硬式野球連盟の加盟校数と登録選手数はこの10年程でかなり増えているようである。イチローが親交する知人を集めて高校野球女子選抜チームと対戦しているのも、女子野球の底上げという視点から見れば重要な啓蒙活動であるといえよう。

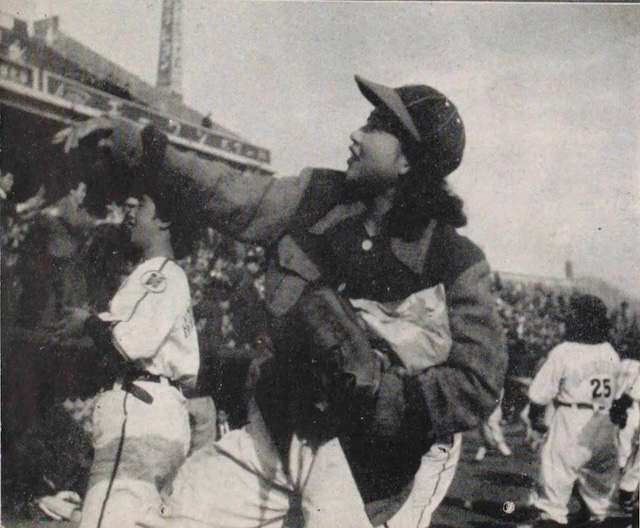

当時の女子プロ野球の選手。写真には「試合そのものより愛嬌が売物の女子野球」とキャプションがつけられている 国立国会図書館蔵