豊臣秀吉を貧しい時代から支え出世街道に導き天下人へとともに駆け上がった最高のパートナー【おね/ねね(高台院)】

歴史を生きた女たちの日本史[第22回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

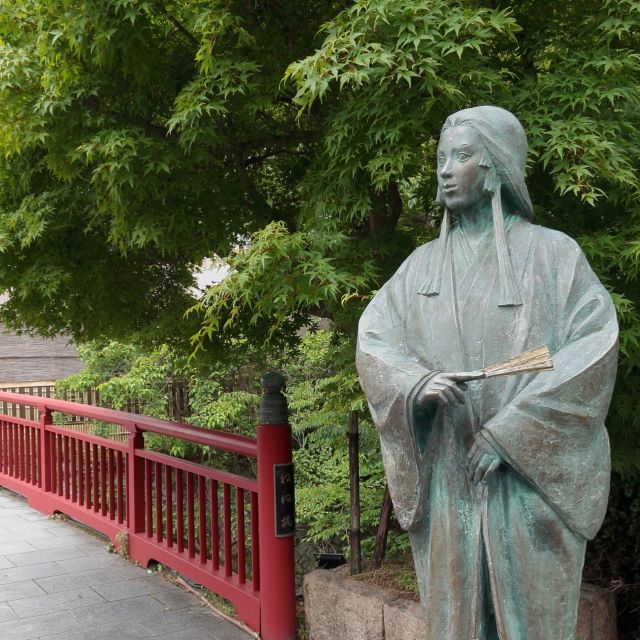

有馬温泉郷に立つ豊臣秀吉の妻・ねねの像

以前は歴史小説などでは「ねね」と呼ばれていた豊臣秀吉の正室は、今では「おね」と呼ばれるようになった。こちらが正しい呼び方のようである。おねは、いわゆる「上げマン」。一緒になった男を出世させる運気の持ち主であった。事実、木下藤吉郎と名乗り、織田信長の使い走りに追われていた後の豊臣秀吉は、おねと結婚してからトントン拍子の出世を果たした。そして、最終的には「関白」「太閤」にまでのし上がっていった。

もちろん秀吉の才覚、つまり優れた判断力とそれを実行に移せる勇気、人を見抜く力などが発揮された結果だろうが、最大の秀吉の出世理由は「幸運」があった。その幸運をもたらしたのが、おねであった。

おねは、天文16年(1647)、尾張国(愛知県)朝日村の杉原(木下)定利の2女に生まれた(天文10年の生年説もある)。のちには浅野家の養女となるが、14歳(21歳説もある)の時に、25歳の藤吉郎(秀吉)と結婚した。信長が、桶狭間で今川義元を破った翌年、永禄4年(1561)8月のことであった。

2人の結婚は、藤吉郎の友人・前田犬千代(利家)を媒酌人に仕立てて、清洲城下の茅葺きの長屋の一画で藁の上に薄縁を敷いただけの簡素な祝言だったという。

この時、秀吉はまだ足軽組頭程度であったが、お禰との結婚を機に薪奉行・普請奉行などに抜擢され、永禄9年(1566)には、信長の美濃攻略の拠点として敵・斎藤氏の領域内に、墨俣城を築くという手柄を立てた。

さらには天正元年(1573)、浅井長政を滅ぼした後の、浅井氏旧領を与えられ翌年には、琵琶湖畔に長浜城築城を開始した。おねは、嫁いで12年の間に12万石の大名の妻の座にいたのだった。

おねは、秀吉の領国経営にも妻として口を出す。長浜城下の町人の年貢や諸役を厳しくしようとした秀吉に「税を増やすのは町人が不憫」など反対し、白紙に戻させたりもした。子飼いの家臣のなかった秀吉を慕ってきた故郷の若者たち(加藤清正・福島正則など)に対しては、母親同様に接したから、彼らも「おふくろ様」などと慕っり、やがて武勇を発揮して秀吉を支えていく。

安土城に赴いたおねには信長も優しく接している。だが、おねに子どもは生まれず、秀吉の浮気は止まない。そんな愚痴を信長にこぼすと信長は書状で、おねの容姿が以前よりも美しくなったと褒めた後で「これからはゆったりと大名の正室らしく振る舞い、軽々しく嫉妬などせずに、うまく藤吉郎(秀吉)をあしらうがよい」などと書いているほどだ。

本能寺の変後に、天下取りに驀進した秀吉は、天正13年(1585)、秀吉が関白になるとおねも大坂城に移り住んだ。

歴史書や小説などでは、秀吉の側室・淀君などとの確執が書かれる、実際には10数人といわれる側室のすべてを束ねる気遣いも見せている。秀吉にとっては、かけがえのない最大のパートナーであった。

豊臣秀吉が病死すると髪を下ろして「高台院」と号して、豊臣家は秀吉の遺児・豊臣秀頼に委ねて一歩引く生活を送った。

そして関ヶ原合戦があり、おねは家康に味方したとされるが、実際には西軍に対して叱咤激励も行っているし、その後は沈黙を通した。家康はおねに配慮して、京都・東山に高台寺を建立し、1万7千石という大名並みの所領を与え手厚く保護した。

おねは、その家康よりも長生きし寛永元年(1624)9月、84歳で没した。