老いた母親を口減らしのために山に捨てる… 『更級日記』や『枕草子』にも記された「姥捨伝説」とは?

日本史あやしい話

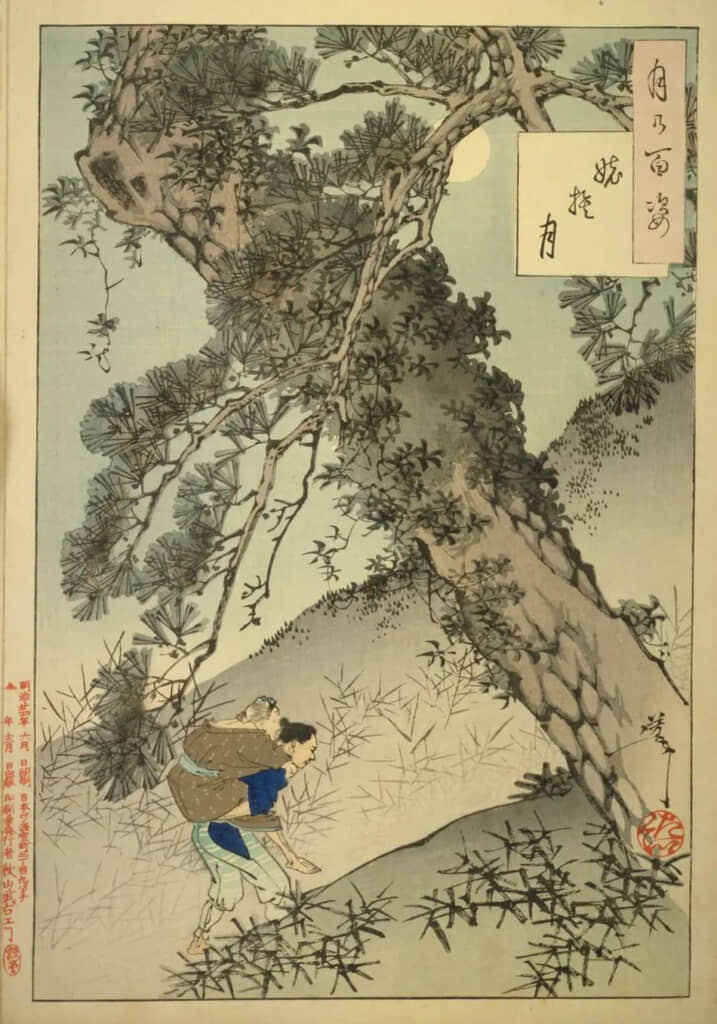

老いた母を背負って山へと捨てに行く息子。そんな哀しい物語が繰り広げられた姥捨伝説。口減らしせざるを得なかったというほど貧しかった、庶民の暮らしぶりを示すものであった。実はこのお話、『更級日記』や『枕草子』にも記されているのをご存知だろうか。その作者である菅原孝標女や清少納言は、果たして、どんな思いでこの哀しい物語を記したのだろうか?

■『楢山節考』に描かれた姥捨伝説の悲惨さ

「おっかあ。ふんとに雪が降ったなァ」

とある小説に登場する息子のひと言である。雪が降ってきて良かったという。何が良かったのか? それは、雪の中に閉ざされた方がかえって寒さも和らぎ、眠るように死ぬことができるからである。息子が年老いた母を背板に乗せて山へ捨てに行くという姥捨伝説、それを小説化した深沢七郎『楢山節考』に描かれた一コマである。

舞台は、信州の山あいのとある村。そこでは、70歳を過ぎたら、誰もが「楢山まいり」と呼ばれる「捨老」の掟に従わなければならなかった。69歳になる主人公「おりん」も、今度は自分の番だと、すでに覚悟を決めていた。むしろ、渋るのは息子・辰平の方。老いた母に急かされるように、母を背負って出立していったのである。

山頂に母を置き去りにして、涙ながらに駆け下りる辰平。そこに雪が舞い始めたから喜んだ。母の苦しみを少しでも和らげられるとあって、安堵のあまり思わず口ずさんでしまったのだ。それが、冒頭のひと言であった。

ひ孫の顔を見ること、つまり長生きすることさえ罪であったとも。それほどまでに貧しかったというべきか。今では考えられないことであるが、歴史を振り返ってみれば、実は庶民の多くは、生き残ることにさえ汲々とせざるを得ない苦しい時代の方が長かったのである。これは、そんな庶民の悲運を物語る小説であった。そこに記されたように、本当に村の掟として制度化されていたところがあったかどうか定かではないとしても、「誰かが死ななければ生き残れない」状況は、長い歴史の中では、史実としても恐らくは何度もあったはず。ひっそりと涙ながらに「捨老」されたことも、少なくなかったに違いない。

■本当に信州の冠着山が舞台なのか?

冒頭から悲惨な話で始まってしまったが、同様の逸話は、この小説ばかりか、日本各地で、多少様相を変えながらも言い伝えられている。中でもその舞台としてよく知られるのが、長野県千曲市と筑北村にまたがる冠着山だろう。俗称は姨捨山。ここでも、貧しさゆえ、口減らしとして老人を捨てなければならなかったとの設定は変わらない。

ただし、話の展開は小説とは多少異なる。息子に背負われた母が、息子が帰路、道に迷わぬようにと、枝をポキポキ折っていくというシーンが挿入されているのだ。息子を思いやる母の気使いが心残りで結局捨てきれず、母を家に連れ帰って床下に隠したのだとか。そんなある日、殿様から「灰で縄を編め」と厳命されたことがあった。その難題に頭をかかえる息子に、母がそっと「塩水に浸した藁で縄を編んで焼くといい」と教えた。言われた通りにしてみれば、本当に「灰で編んだ縄」が出来上がった。殿様がこれを褒め、それ以降、おふれを出して老人を捨てることを禁じたという。

ただし、この姨捨伝説に登場する姨捨山が本当に実在の冠着山に該当するのかどうかは、実のところ定かではない。この山の元の名が小長谷山(小長谷部氏という部民が住んでいたからとも)で、そのオハツセが姨捨(オバステ)に転化したからとの説が有力視されているからである。

それでも、ここ信州辺りの山が姨捨伝説の舞台だったというのは、古くから信じられていたようで、平安時代の歌物語『大和物語』や説話集『今昔物語集』、歌集『古今和歌集』でも、あたかもその舞台が信濃(信州)であるかのように記している。そこに記されたストーリーもまた、よく知られるところだろう。

『月の百姿 姥捨月』/国立国会図書館蔵

- 1

- 2