鬼の本多忠勝の娘にして戦国の世で舅と弟とも敵対し、鎧をまとい“お家”を守った真田信之の妻【小松殿】─父上といえども今は敵─

歴史を生きた女たちの日本史[第13回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

真田氏が上州・沼田城に入ったのは、天正8年(1580)のことである。沼田城はその後の一時期、北条氏が所有などしたが、再び真田氏の城となり、慶長12年(1607)に真田信之(さなだのぶゆき)が五層の天守閣を築いた(江戸時代に取り壊され、現在はない)。

沼田城跡に立つ小松姫・真田信之 夫妻像

沼田城の逸話で知られるのは、関ヶ原合戦を前にして沼田城を訪れた真田信之の父・昌幸と弟・信繁(幸村)を、信繁の正室・小松殿(こまつどの)は城内に入れることなく追い返したことである。「夫・信之は徳川方。舅と弟は、西軍・豊臣方。敵になる御方を城内に入れる訳にはいかぬ」ということである。昌幸と信繁は城を破ることなく、引き返したという。

小松殿は、徳川四天王のひとり・本多忠勝(ほんだただかつ)の娘・小松姫と呼ばれていた。真田信之と徳川家康との出会いは、天正13年(1585)に徳川勢は信州・上田城を攻めて敗れた後のことである。昌幸と家康の仲介に豊臣秀吉が入り、和睦が成立した。沼田城は、一度北条氏の城になっていたが、天正18年に北条氏が滅びたことで、再び昌幸のものになった。

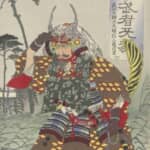

徳川四天王のひとりで、猛将として戦国時代に名を轟かせた本多忠勝

すると昌幸は、その沼田城に信之を入れて、その後に小松姫を正室として迎えた。本多忠勝の娘を家康の養女として嫁がせたのだが、それには家康の「真田取り込み」という狙いがあった。小松姫は18歳。信之は25歳の結婚である。仲睦まじく過ごした2人は10年後には4人の子どもをもうけていた。

そして慶長5年(1600)、会津の上杉景勝を征伐する戦いに臨んだ家康に、昌幸と真田一族も従った。上野・犬伏で昌幸は「三成挙兵」の書状を受け取り、一族間で協議した結果、昌幸・信繁父子は西軍に、信之は従来の関係から家康の東軍に属して戦うことになった。そこには、どちらが勝っても敗れても真田家は残るという昌幸の打算があったともいう。

昌幸と信繁は犬伏から沼田を経由して上田城に戻ることになった。敵味方になって戦う以上、可愛い孫の顔も見納めになるかも知れない。何とか孫と嫁に会って別れを告げたいという昌幸の気持ちがあった。しかし、沼田城の城門は閉じられたままである。しかも数分後に大手門の上に現れたのは、緋縅の鎧に薙刀を抱えた小松殿であった。小松姫の頃から、父・忠勝に武芸の手ほどきを受けてきただけに鎧姿はよく似合った。

「父上といえども今は敵になった御方。夫のいない城内に入れる訳には参りませぬ」という堂々とした言葉と振る舞いに、昌幸、信繁も感動した。しかし、城内には入れられないが、舅と義弟をもてなすことは忘れない。侍女に城下にある正覚寺に2人と従者たちを案内させると、子どもたちを連れて小松殿も自ら現れた。1夜を正覚寺で過ごした真田主従は、翌朝沼田を発った。

現在は公園として整備されている沼田城跡

昌幸は「さすがに鬼の本多の娘。どう転ぼうとも真田は安泰じゃ」と呟いた。関ヶ原合戦は東軍の勝利。信之はこの功によって上田城を与えられた。

小松殿は、この20年後の元和6年(1620)2月、草津に療養に行く途中、鴻巣で急変し48歳で病死した。真田家が明治維新まで大名として残れたのは、小松殿のお陰であると伝えられている。