我が城を守らんと太閤秀吉軍団と戦った武藏国・忍城の女戦士【甲斐姫】─わずか200の兵での戦いぶり─

歴史を生きた女たちの日本史[第12回]

歴史は男によって作られた、とする「男性史観」を軸に語られてきた。しかし詳細に歴史を紐解くと、女性の存在と活躍があったことが分かる。歴史の裏面にあろうとも、社会の裏側にいようとも、日本の女性たちはどっしり生きてきた。日本史の中に生きた女性たちに、静かな、そして確かな光を当てた。

忍城跡

天正18年(1590)、豊臣秀吉は自分に最後まで従わなかった小田原・北条氏を滅ぼそうと、20万余の大軍を関東に集めた。そして、北条方に属する武将やその城の攻略に乗り出した。北条方であった武藏国・忍城の城主・成田氏長(なりたうじなが)は、350騎を率いて小田原城に参陣した。留守の忍城は、甲斐姫を長女とする3姉妹や将兵300、足軽400が守った。指揮を取るのは、氏長の妻・太田氏(太田資正の娘)と長女・甲斐姫である。甲斐姫は、元亀元年(1570)頃の生まれ。父・氏長と母・由良氏(後に離縁)の長女であり、小田原の陣のころは、20歳前後であったと思われる。

氏長は小田原への出陣に当たって妻・太田氏と甲斐姫ら3姉妹を呼び「そなたらは女ではあるが、この城の留守居役でもある。昼夜心を引き締めて油断の無きように」と命じた。氏長の妻は後妻であり、甲斐姫とは血縁はない。しかし、わが子同様に育て上げたから2人の絆は固かった。しかもあの有名な太田道灌の曾孫に当たり、知勇武勇に優れていた。太田氏と3姉妹は、武具を纏い、長刀、槍、刀を帯びて戦闘に備えた。

この忍城を攻めた豊臣軍は、石田三成を大将として、大谷吉継・浅野長政・真田昌幸ら名だたる武将たちである。忍城の危機を知った儒家の商人、百姓から婦女子までが、城内に収容されたから、非戦闘員を含む籠城者は5千4百という数に膨れ上がった。しかし、非戦闘員たちは監視に立ち、敵が塀に取り付けば太鼓を鳴らして知らせ、子どもたちは遠くの兵の動きを小旗を振って知らせ、城内の将兵の数が多いように見せ掛けた。

三成は、本陣を丸墓山(さきたま古墳群)に置いて忍城に望んだ。雨期である。三成は、水攻めをしようと、忍城をコの字形に延長28㌔の堤防を築いた。川の水を堰き止めて一気に城を襲わせようとしたのだった。だが、堤防が数カ所で決壊し、将兵は濁流に呑まれ、数百人の使者まで出す結果となり、水攻めは失敗した。その後この失敗を挽回するために、城へ攻め入ろうとした。

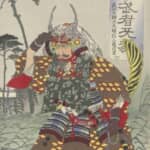

女戦士と化した甲斐姫は、烏帽子形の兜、小桜縅の鎧、猩々緋の陣羽織に成田家伝来の名刀「波切の太刀」を身に付けて、銀の采配を右手に黒駒にまたがって出馬した。間道から回った城兵が、敵軍の背後から襲う。その機を見た甲斐姫は、200を率い大手門を開いて正面から出陣。混乱に陥っている敵軍を挟み打ちにした。あでやかな女戦士・甲斐姫の勇姿は、敵軍を脅かし、味方を勇気付けた。

やがて、20万の大軍の前に小田原城は落城したが、忍城のみは陥落しないままであった。助命された氏長から「開城命令」が届いた。太田氏と甲斐姫ら3姉妹は、命令に従って城を開いた。籠城していた将兵や非戦闘員たちも次々に城を出る。女戦士たちにも咎めはなかった。

その後、女戦士たちの戦いぶりを知った秀吉は、甲斐姫に興味を持ち、側室にした。そして父・氏長は秀吉の臣下となりその後、烏山(栃木県那須烏山市)3万7千石に取り立てられた。ただ、側室になった甲斐姫のその後について詳細は不明のままである。