田園地帯に出現した敷地面積約2万800坪の「吉原遊郭」の構造とは? どんな場所でどんな区画だったのか?【『べらぼう』を史実で読む】

蔦屋重三郎の真実#03

■田園地帯に出現した公娼がいる遊郭

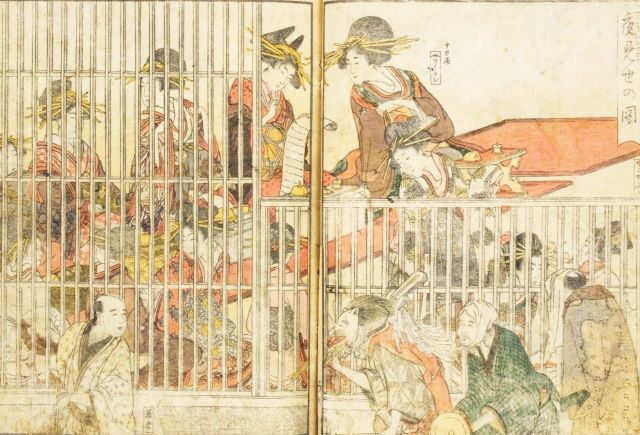

張見世

各町沿いには、格子の奥にいる遊女を品定めする座敷があった。これが「張見世」である。客はそこに並ぶ遊女から指名することができた。『吉原青楼年中行事』国立国会図書館蔵

吉原は公許の遊廓として元和4年(1618)、現在の東京都中央区日本橋人形町付近に開設された。江戸幕府2代将軍・徳川秀忠のときである。

およそ40年後の明暦3年(1657)、吉原は浅草の浅草寺の裏手にあたる千束村(現・台東区千束)に移転した。周囲は吉原たんぼと呼ばれる田園地帯で、へんぴな場所だった。

移転前は元吉原、移転後は新吉原だが、一般に吉原というときは新吉原を指している。

吉原は江戸市中からは離れていたが、そんなことはものともせず、多くの男が詰めかけた。

行き方は徒歩か駕籠だが、どこから行くにしても、最後は日本堤を通らなければならなかった。日本堤は浅草と三ノ輪を結ぶ土手道で、周囲より高くなっていた。

もっとも有名で費用もかかる「吉原通い」の方法が、江戸市中で舟を雇い、隅田川をさかのぼって山谷堀で下船し、あとは駕籠か徒歩で日本堤を行くというものだった。日本堤の中ほどで、衣紋坂を下り、五十間道を進むと大門に至る。

吉原は周囲を高い塀と、お歯黒溝と呼ばれる堀で囲まれた閉鎖空間で、大門が唯一の出入口だった。

■敷地面積約2万800坪 表通りの左右に7つの町

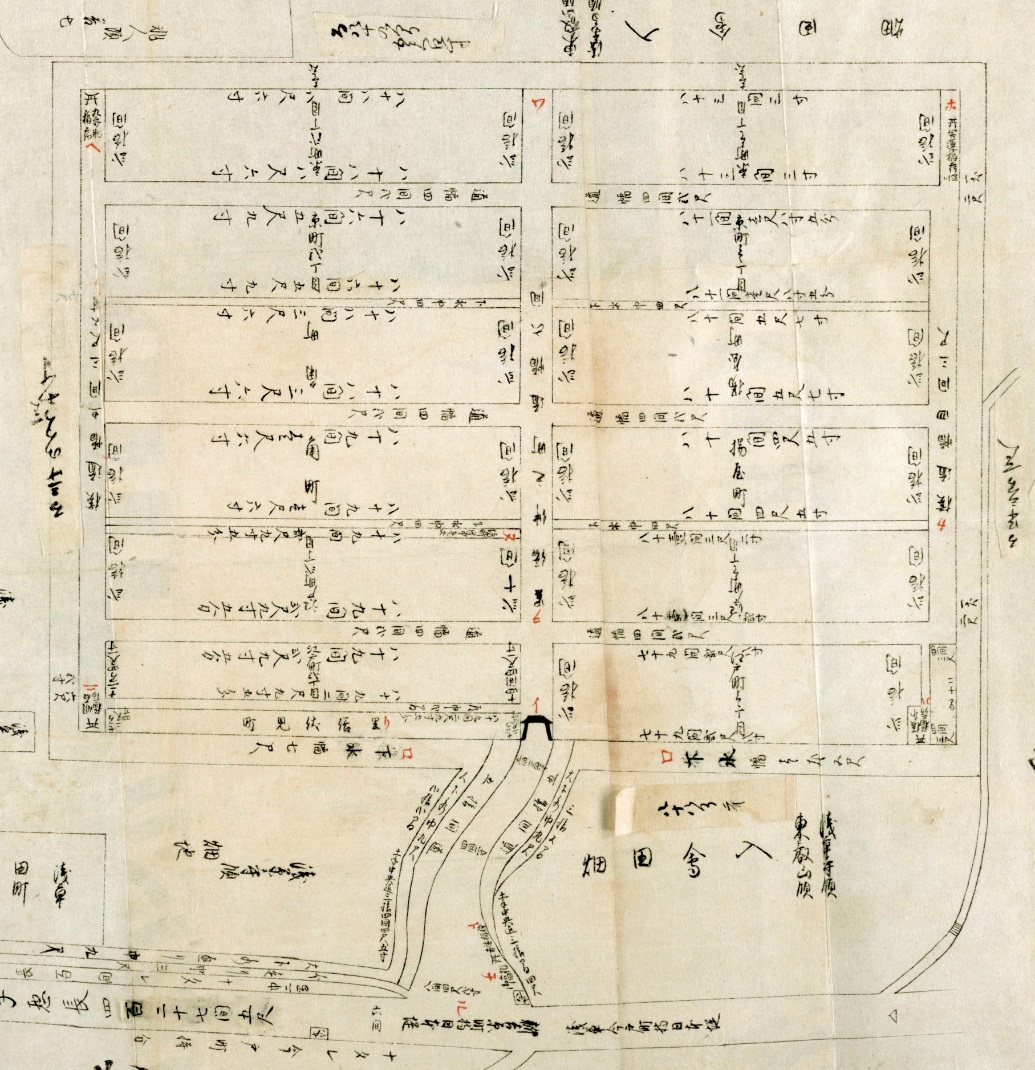

『新吉原之図』

遊廓の構造を描いた絵図。広さ約2万800坪は東京ドーム約2個分。人口は約1万人だった。国立国会図書館蔵

吉原の区画は長方形で、面積は約2万800坪あった。この区画内に200軒以上の妓楼(ぎろう)があり、合わせて3000人前後の遊女がいた。

大門を入るとすぐ右手に、四郎兵衛会所と呼ばれる小屋があり、番人が常駐していた。その任務は遊女が変装して逃亡するのを防ぐことである。また大門の左手には町奉行所の出張所というべき面番所があり、町奉行所の同心が常駐していた。

大門を入ると、仲の町と呼ばれる大通りが水道尻までまっすぐに伸びている。この仲の町は大通りであると同時に、各種のイベントが催される広場でもあった。

吉原は江戸町一丁目、江戸町二丁目、揚屋町、京町一丁目、京町二丁目、伏見町に分けられ、それぞれに町名主がいた。

仲の町の両側には所々に木戸門があり、その木戸門をくぐると、各町である。町の通りの両側に壮麗な妓楼が軒を連ねていた。妓楼は大見世、中見世、小見世に分けられていたが、規模や格式の違いで区分されており、遊女の揚代(料金)も異なった。

大見世があるのは江戸町一、二丁目と京町一丁目で、吉原内の町にも格があった。

監修・文/永井義男

-150x150.png)