奥州藤原4代能力別ランキング! 政治力・武力・財力から4人の評価を比較してみた

「歴史人」こぼれ話・第45回

平泉の地で栄華を極めた奥州藤原氏。歴代当主は平和な世を願うとともに、平泉に仏国土を築くべく寺社を創建した。そして2024年は、世界遺産でもある中尊寺金色堂建立900年の節目の年である。今回は奥州藤原4代(清衡・基衡・秀衡・泰衡)の生涯を振り返りつつ、各々の能力を評価していく。

■100年も君臨し続けた奥州藤原4代の能力を比較

奥州藤原氏とは、藤原氏による摂関政治が衰え、白河上皇による院政が始まった直後の1087年から1189年まで、およそ100年にわたって奥州一帯に勢威を張った氏族である。もとを正せば、藤原北家秀郷(ひでさと)の流れを汲むと言われることもある。

その真偽はともあれ、奥州で繰り広げられた前九年の役(1051〜1062年)や後三年の役(1083〜1087年)を経て、陸奥一帯の覇者となったのが藤原清衡(きよひら)であった。拠点を平泉に移して中尊寺を建造。仏教を御柱とした、壮大な都市建設を目指したのである。以降、4代泰衡(やすひら)の時代まで約100年。北方貿易や豊富な産金を経済基盤として、都にも劣らぬ華やかな平泉文化を築き上げた。

ここでは、その端緒を開いた初代・清衡を始め、2代・基衡(もとひら)、3代・秀衡(ひでひら)、4代・泰衡に目を向け、それぞれ政治力、武力、財力の項目に分けて、その能力を比較(各5点、計15点満点)してみたいと思う。何はともあれ、まずは初代・清衡から見ていこう。

■初代・藤原清衡—政治力、武力、財力ともバランスのとれた奥州の覇者—

政治力 4点

武力 3点

財力 4点

総合 11点

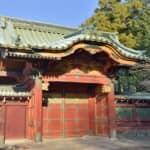

清衡が造営した中尊寺金色堂。数ある中尊寺の堂塔の中でもとくに絢爛豪華で、凝った意匠で極楽浄土を表現している。

奥州藤原氏100年にわたる栄華の礎を築いたのが、亘理郡(わたりぐん)の豪族・藤原経清(つねきよ)の嫡男として生まれた清衡であった。前述のように、2度の戦乱をくぐり抜けて奥州の覇者となり、平泉を拠点として、壮大な都市建設の基盤を作り上げた功績は大きい。相次ぐ戦乱の世を憂い、戦のない仏国土の建設を目指したようである。

また、大陸との交易にも着手して蓄えた財を元手として、当時の実力者であった関白・藤原師実(もろざね)などに献上を繰り返すなど、藤原氏と友好関係をも築いた。

奥羽における地位を安定化させたところから鑑みれば、政治力に長けた人物であったことがわかる。もちろん、黄金で彩られた中尊寺金色堂などを建立したことから推察できるように、一帯で豊富に砂金が産出したことが大きな力となったことも言うまでもない。

■2代・藤原基衡—飛び抜けた政治力と財力で黄金時代を築く—

政治力 5点

武力 3点

財力 5点

総合 13点

清衡の次男で、異母兄・惟常(これつね)を征して、2代当主となったのが基衡であった。嫡子・秀衡を陸奥守・藤原基成の娘と結婚させて、藤原氏との結びつきを強化した先見の明が光る。父が培ってきた都との人脈を受け継いだばかりか、自ら都へ赴いて(一説による)見聞と人脈を増やして平泉の全盛期を築き上げたという点から鑑みれば、特に政治力に秀でていたことが推察できそうだ。

また、基衡の時代は、異母兄弟との小競り合いがあった程度で、概ね平穏であったため、彼が武力を用いた形跡はあまり見られない。そのため、武力にそれほど力を注ぐ必要がなかったようである。

それに反して、この頃から産金量も増えたものか、富の蓄積も莫大なものとなった。彼が毛越寺(もうつうじ)に大規模な伽藍(がらん)を建立したことはよく知られるところであるが、その本尊・薬師如来像を作った仏師・運慶(うんけい)に莫大な製作料を支払った逸話が言い伝えられている。代金として船3隻も生美絹(すずしのきぬ/生糸で織った絹織物)などを積み込んで贈ったと言われるが、運慶が冗談で「練絹(ねりぎぬ/練り糸で織った織物)ならよかったのに」と言ったとの話を耳にするや、さらに練絹を船3隻に積み込んで贈ったというから、驚くばかりの財力であった。

毛越寺は

平安時代に書かれた日本最古の作庭書「作庭記」の思想や技法を現代に伝える貴重な庭園を有している。

■3代・藤原秀衡—政治力、武力、財力とも際立つも、義経を匿ったことで暗雲漂う—

政治力 4点

武力 5点

財力 5点

総合 14点

沈着冷静で、且つ豪胆。君主としての器量が際立っていたのが、基衡の嫡男・秀衡であった。彼が家督を相続したのは、保元の乱(1156年)や平治の乱(1160年)を経た平家全盛の頃である。父の命によって藤原基成の娘と結婚したことを皮切りとして、中央政界とのつながりをも確実なものとしていった。

外交関係においても、平氏との友好関係を築いたことが際立つ。ただし、後白河法皇が、平清盛の対抗勢力として白羽の矢を立てたのも秀衡であった。

平氏の勢力が衰えてからは、頼朝と友好関係を維持しようと試みたが、結果として、逃亡中の義経を匿ったことが、後に大きな災いをもたらすことになった。奥州合戦の口実を与えてしまったことは、マイナス要因とみなすべきだろう。ただし、頼朝も、その政治力及び、17万騎もの武士団を統率していたという強大な武力を警戒し、秀衡の生存中は、手出しすることができなかった。

また、財力にも秀でていたことは言うまでもない。奥州名産の馬や産金ばかりか、大陸との交易によって莫大な富を得ていた。京都・宇治の平等院をも凌ぐ広大な無量寿院を建立。王道楽土の建設を夢見た人徳の人でもあった。

規模、煌びやかさ共に宇治の平等院を凌いだという無量光院だが、奥州藤原氏の滅亡後、度重なる火災で焼失。今は土塁や礎石が残るのみだ。

■4代・藤原泰衡—政治力と人望のなさで、墓穴を掘って破滅—

政治力 1点

武力 4点

財力 5点

総合 10点

秀衡の次男ながらも、兄・国衡が庶子であったため、嫡男として4代目を継いだのが泰衡であった。父・秀衡が生前、兄弟間の結束を呼びかけ続けたものの、その死後、父との誓約を破って、泰衡が国衡を殺害。匿っていた義経を大将軍として迎え入れるようにとの遺言をも無にして、義経の首を討ち取った。これが、結果として身の破滅を招いた。頼朝に攻められて逃亡したものの、郎党・河田次郎に裏切られて殺害されている。

頼朝の計略を見破れず、むざむざと策に載せられて自滅してしまった政治力のなさは呆れるほどであった。統率力のなさは別として、武力も財力も先代からほぼ無傷で受け継いだところから鑑みれば、ひとえに泰衡の政治力の欠如と、人望のなさが一番のマイナス要因だったというべきだろう。