〝たがや〟落語、されど落語…庶民のストレスを真夏の夜空に打ち上げてきた一席『たがや』

桂紗綾の歴史・寄席あつめ 第26回

本記事は、大阪・朝日放送のアナウンサーでありながら、社会人落語家としても活動する桂紗綾さんに「レキシゴト」を楽しく語ってもらう記事です。

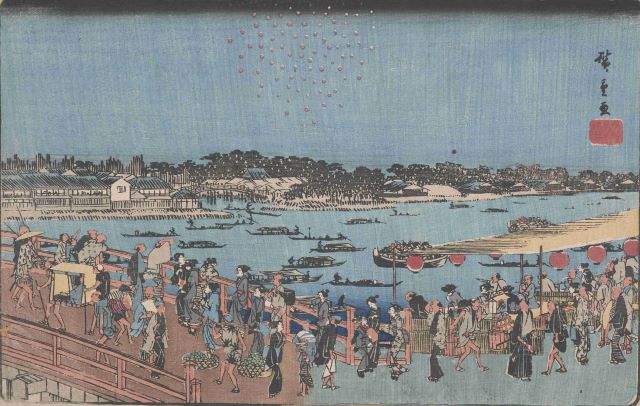

江戸の花火

江戸の花火は戦乱が終わった世で、それまで火薬を扱ってきた職人たちが生計を立てるための生き残り策だったという説がある。(東京都立中央図書館蔵)

今年は各地で花火大会が復活。どの会場でも大勢の人でごった返し、皆一様に打ち上げ花火の迫力と美しさに歓声を上げています。日本で花火が鑑賞され始めたのは江戸時代です。それまで武器として使用していた火薬が、平和な世で花火に姿を変え江戸の人々を魅了し愛されるようになりました。江戸時代は文化・芸術が新しく誕生し育まれた時代、落語も同様にこの時期に発展しています。

『たがや』という落語では、当時の花火大会の模様をうかがい知ることが出来ます。まず、タイトルの〝たがや〟とは。昔はたが屋というお商売がありました。〝たがが外れる〟の〝たが〟、桶の枠組みを固定するための竹や木材で作られた輪のこと。このたがが緩んだり外れたりした際に、締め直したり仕替えたりしてくれる仕事。ちなみに桶屋は別で、桶を作り販売するのがお商売です。『佐々木裁き』という噺では、賢しい桶屋の息子が佐々木信濃守の元で成長の後、天満与力に出世し、「水も漏らさぬ名裁き、それもそのはず、桶屋の倅ですから」というオチもあります。

桶屋

江戸には桶を販売する桶屋がいたが、それをつなぐ輪であるたがつくる専門の職人もいた。(国立国会図書館蔵)

さて、両国の川開き(現在の隅田川花火大会)が始まったのは享保18年5月28日。8代将軍・徳川吉宗(とくがわよしむね)公が前年江戸の町々を襲った疫病コロリ(コレラ)の死者供養と災厄退散の願いを込め、両国橋を挟んだ川の上手下手から、両国橋の玉屋市郎兵衛、横山町の鍵屋与兵衛、二軒の花火屋に技を競わせるという趣向を行いました。以来、毎年玉屋・鍵屋が花火を上げたのです。「橋の上 玉屋玉屋の人の声 なぜか鍵屋と 言わぬ情(錠)無し」なんて歌が生まれる程、何故か観衆は「たまやぁっ…い」と、玉屋をよく褒めました。

両国の花火

江戸の花火といえば両国橋近辺での夏のイベントとして有名で、現在と同じく通行規制がされるほどのにぎわいをみせたという。(東京都立中央図書館蔵)

『たがや』のあらすじです。川開き当日、橋の上も川の両岸も身動き一つ取れない程の大混雑。その人ごみをたが屋が通り抜けようとしているところ、お侍が供侍の中間二人を従え馬で乗り入れた。「寄れ!寄らんか!」槍を持った中間達が周囲の人々に居丈高に命じます。押されたたが屋がはずみで道具箱を落としてしまい、中からたがが飛び出すと、巻かれていた竹が伸びた勢いで馬上のお侍の笠をはね飛ばしてしまった。「無礼者!」たが屋が必死に謝罪するが許してくれない。周りの野次馬達がたが屋の肩を持ち、たが屋も開き直り啖呵を切ったため、馬上のお侍は怒り心頭「斬り捨てぃ!」。

しかし、窮鼠(きゅうそ)猫を嚙むの如く、二人の中間はたが屋に刀を奪われ返り討ちにされてしまう。残された馬上のお侍、さすが鍛え上げられた腕と見えて、槍を構える姿には寸分の隙もない。たが屋は「ここまでくれば度胸だ」と、ひょいと誘いの隙を見せた。思わずこの隙に突っ込んだお侍は、槍をかわされ千段巻の部分を掴まれてしまった。懐に入ったたが屋は刀を横一文字。お侍の首を宙天にポーン…周りの見物人が思わず「たがやぁっ…い」と歓声を上げた。

実は元々このネタはラストが逆の展開でした。「たが屋の首がはねられて、たがやぁっ…い」という武士におもねったオチだったのです。ところが、武士が世の中を支配する情勢も移ろい、経済は商人達が回し、火災後や震災後に頼りになったのは大工等の職人連中。「芸人に上手も下手もなかりけり 行く先々の水に合わねば」名人先達の口からよく聞かれる言葉ですが、確かに落語は〝共感の芸〟です。客席の様子に合わせて、『たがや』のオチも商人や職人のような町人が日々の鬱憤(うっぷん)を晴らし、笑えるような内容に変わったということですね。

大工

江戸の人気職業のひとつ・大工はさまざまな落語や講談などにも登場した。(国立国会図書館蔵)