家康との決戦を招いた大野治長の「妥協」

武将に学ぶ「しくじり」と「教訓」 第28回

■家康とも懇意だった大野治長

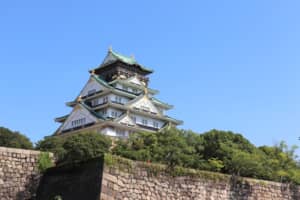

大阪市大坂城公園内にある大阪城。秀吉が築城し、治長が身を置いた「大坂城」は現存しておらず、写真の天守閣は昭和5年(1930年)に再建されたもの。

大野治長(おおのはるなが)は豊臣家の重臣として、「家康憎し」の感情で大坂の陣の開戦を扇動し、豊臣家が滅ぼされるきっかけを作った、短絡的な武将という印象が一般的に強いと思われます。また淀殿(よどどの)に近い存在だったこともあり、治長が豊臣秀頼(とよとみひでより)の実の父親という噂が生まれるなど、イメージが良くないのも確かです。

しかし、関ヶ原の戦いでは東軍に属し、家康の指示によって秀頼の側近として再仕官するなど、本来は幕府と豊臣家の橋渡し役を期待されていました。治長は、大坂冬の陣において穏健派として幕府との講和を成立させますが、浪人衆を抑えきれずに夏の陣にて豊臣家は滅ぼされてしまいます。

これは治長による組織内部への「妥協」が影響していると思われます。

■「妥協」とは?

「妥協」とは辞書によると「対立した事柄について、双方が譲り合って一致点を見いだし、おだやかに解決すること」とされています。「妥協」とよく似ていると思われがちな「譲歩」は「自分の主張を押さえて相手の意向に従うこと」という意味であるため、両者が折り合いをつける「妥協」とは大きな違いがあります。

組織のリーダーは敵との交渉だけでなく、組織内のメンバーに対しても交渉する事が求められ「妥協」が必要となる事があります。しかし、安易な「妥協」は内外に混乱を生む原因となります。

秀頼の側近として、豊臣家を主導する立場になった治長は主家の存続のために「妥協」をしますが、その選択に苦しむ事になります。

■大野治長の事績

大野家の素性ははっきりとしていませんが、尾張の出身で五人衆の一人である毛利勝永(もうりかつなが)と血縁関係にあったとも言われています。母の大蔵卿局(おおくらきょうのつぼね)が、豊臣秀吉の側室となる淀殿の乳母となった事で、治長は秀吉の馬回り衆として仕えるようになったようです。当時の同僚には真田信繁(さなだのぶしげ)がいました。

秀吉の死後には秀頼の側近となりますが、家康暗殺未遂事件に関係したとして流罪となります。その後、治長は事件の罪を許され、関ヶ原の戦いで東軍に加わり武功を挙げます。そして、家康のとりなしによって、豊臣家の重臣として大坂城に迎えられました。1614年には家康の口添えにより5,000石の加増を受け、その返礼に駿府と江戸に下向するなど良好な関係が伺えます。

幕府による締め付けが強まる中、講和交渉を担っていた家老の片桐且元が追放されると、治長は織田長益(おだながます)と共に豊臣家を主導する地位につきます。

- 1

- 2