岡山と岡山城を創った先人たち─戦国時代に切り開かれた町の伝統と歴史を受け継ぎ、そして紡いだ中国地方の大都市─

瀬戸内海に面した中国地方の大都市・岡山市の歴史

瀬戸内海に面した中国地方の大都市・岡山市。その繁栄の礎を築いたのは戦国時代にこの地を支配した宇喜多氏、江戸時代を通じて安定と発展をもたらした池田氏など、歴史に名を刻む先人たちが奮闘したからこそ。彼らが積み上げた歴史と岡山がどのような街なのかをひも解く。

監修/小和田哲男、文/上永哲矢

■宇喜多直家から池田光政へ歴史の息吹が漂う岡山

岡山城

推計で72万人の人口を誇る政令指定都市の岡山市。古くは吉備(きび)国、備前(びぜん)国として知られる「岡山」だが、その地名を聞いて、まず何を思い浮かべるだろうか。おそらく一般的には「桃太郎」「きび団子」「マスカット」と答える人が多いに違いない。岡山駅前に建つ桃太郎像は、まちのシンボルとしてニュースなどでも、おなじみの存在である。

だが、もうひとつのシンボルを忘れてはならない。駅前から路面電車の岡山電気軌道(岡電)の線路が、東へまっすぐ延びた先にある岡山城だ。城は、その道沿いに沿って進んだところにそびえている。水堀と庭園に囲まれ、漆黒に輝く天守は、かつての岡山47万石の象徴。近代都市・岡山の発展は、この岡山城を抜きには語れない。

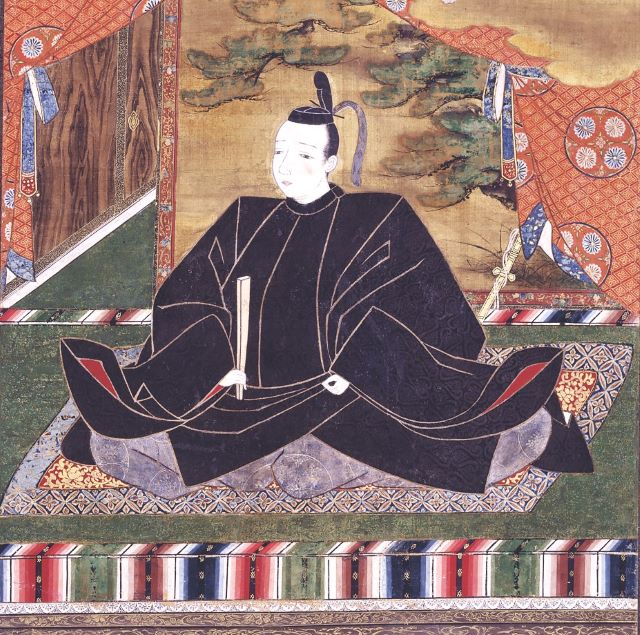

宇喜多直家

現在の地に都市を築き、岡山という町を開いた戦国武将。戦国時代に下剋上を為した人物としても知られる。(光珍寺蔵)

戦国時代、備前は播磨や備中をも統治した守護の赤松氏、その重臣で守護代の浦上氏が勢力を築いていた。その守護代の下にいたのが国衆(くにしゅう/在地豪族)のひとり、宇喜多直家(うきたなおいえ)であった。元亀元年(1570)ごろ、直家は当時「石山(いしやま)」と呼ばれた旭川沿いの地を手中に納めた。これが現在の岡山城のあたりで、やがて名実とも備前国の中心地として栄えていく。

直家は西に毛利、東に織田という大勢力が迫るなか、主君の浦上宗景(うらがみむねかげ)を追放して新たな備前の支配者となってゆく。

宇喜多秀家

豊臣政権下で数々の戦で戦功を挙げ、岡山に拡大と安定をもたらした秀吉の寵愛を受け、豊臣五大老に任じられた。(岡山城蔵)

その後、巧みに時流を見極めた直家は織田に接近。中国地方攻めの指揮官・羽柴(豊臣)秀吉と手を組み、西の毛利と対決した。しかし、直家は高松城水攻めを前に急逝。まさにこれからのタイミングだったが、跡を継いだ息子の宇喜多秀家(ひでいえ)が次代の天下人・秀吉に寵愛されたことから、その庇護のもと統治を盤石にしてゆく。

秀家は直家が原型をつくった城下町を拡張、約8年かけて近世城郭へと発展させた。これは信長の安土城、秀吉の大坂城の流れを汲む大城郭であったと伝わる。現代でも四国へ通じる瀬戸大橋が通り、山陽自動車道や新幹線が走る交通の要衝・岡山。天下人秀吉が岡山を重視したことの証左だろう。

小早川秀秋

関ヶ原の戦功により、岡山51万石を与えられ岡山城主となる。岡山藩初代藩主として岡山を治めた。(高台寺蔵/画像提供:京都国立博物館)

秀家が改易されて岡山を去ったのち、岡山城をさらに拡張したのが小早川秀秋(こばやかわひであき)である。とくに外堀の工事は領民と武士が一体となって20日間かけて完成させたとの伝承があり「二十日堀」と名付けられた。秀秋といえば関ヶ原の去就ばかりが目立つが、検地や寺社領の整備など、まちに残した影響は決して小さくはない。市内にある瑞雲寺(ずいうんじ)には秀秋の墓が残り大切に守られている。

池田光政

光政の治世は「仁政」と呼ばれ、岡山藩政を確立。行政機構・領内支配体制の抜本的改革、大規模な新田開発と農村整備・治水対策、領民の教育施策など光政の功績は多岐にわたった。(林原美術館蔵画像提供:林原美術館/DNPartcom)

そして江戸時代、外様大名ながら徳川幕府の覚えもめでたい池田光政(いけだみつまさ)が入城。この池田氏が藩政を安定させ、幕末までの二百数十年を統治する。光政の業績として特筆すべきなのが教育面である。岡山県備前市に残る旧閑谷(しずたに)学校は、藩直営の庶民教育のための学校・学問所であった。頼山陽(らいさんよう)が来遊、幕臣・政治家として活躍した大鳥圭介(おおとりけいすけ)などもここで学んだ。明治時代に中国・四国地方で唯一のナンバー・スクールであった旧制第六高等学校の開校など、学都としても名高い岡山市への流れは、この池田氏による藩政時代に始まった。

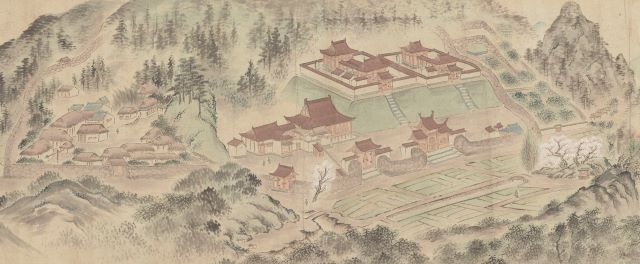

閑谷学校

池田光政が領民の教育を充実させるために創建。現存する世界最古の庶民のための公立学校とされ、身分制度の厳しい江戸期に、武士だけでなく庶民の子どもが学べる施設を造ることを英断。(画像提供:岡山県立博物館)

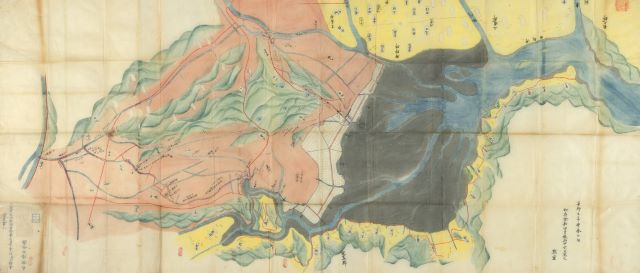

干拓と新田開発

かつて吉備の穴海であった岡山平野南部を宇喜多秀家が新田開発のために干拓に着手し、後を受けた池田家により事業は本格化。土木建築の天才・津田永忠により事業が進められた。(資料提供:岡山県立図書館・電子図書館システム「デジタル岡山大百科」』)

岡山後楽園

日本三名園のひとつに数えられる池泉回遊式の大名庭園。池田綱政が津田永忠に命じて造らせた。「後楽園」と呼ばれるようになったのは明治のこと。現在は市民をはじめ、多くの人々の憩いの場となっている。

岡山のまちの礎を築き、繁栄を育んできた宇喜多氏から池田氏までの歴史。市街には小早川秀秋の菩提寺・瑞雲寺のほか、宇喜多氏の菩提寺・光珍寺(こうちんじ)をはじめ、池田氏の菩提寺である曹源寺(そうげんじ)や国清寺(こくせいじ)といった歴史名所が点在する。岡山城および岡山後楽園とともに訪ねて、激動の岡山史の息吹を感じてはいかがだろうか。

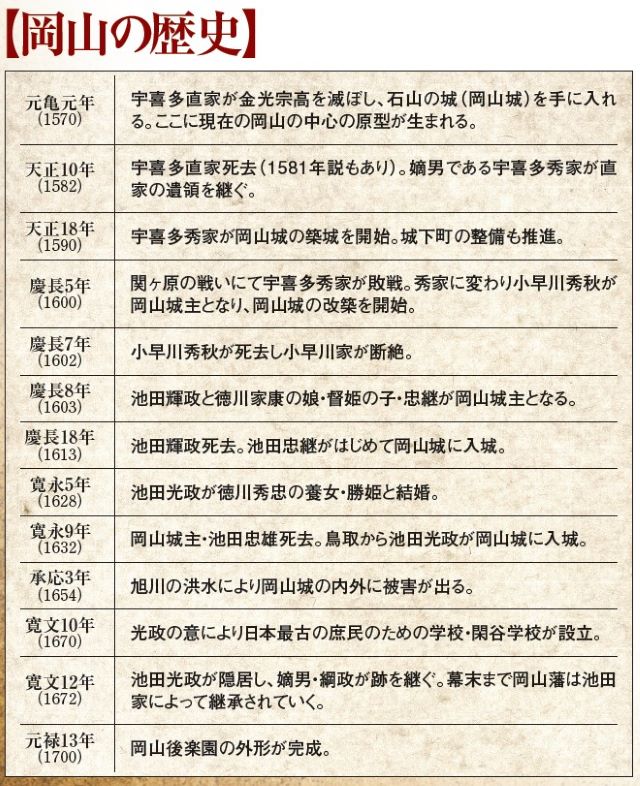

岡山の歴史