将軍の就寝を寝ずの番で守った「あ」「さ」「を」の役割と重病時の対応

「将軍」と「大奥」の生活⑯

■大奥から献上された遊具を使って自由時間を楽しむ

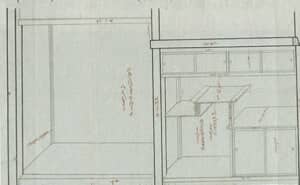

中奥にあった将軍専用の浴室「御湯殿」の図。

作成年代は不明だが、中奥の西側一帯にあった将軍の居住空間を描いた図。赤枠の部分に「御湯殿」と記されている。寝所兼政務を行なう御休息之間に近い所にあったことがわかる。『御本丸中奥絵図』東京都立中央図書館特別文庫室

将軍は、夕方には小姓を伴い御湯殿(おゆどの)と呼ばれる浴室に入る、衣類は「お上り場」で小姓が脱がせる。将軍が帯刀していた脇差(わきざし)も、床の刀掛けへ乗せる。

風呂場では、小納戸が糠袋(ぬかぶくろ)で身体を洗ったとされる。お湯から上がると白木綿の浴衣が10枚くらい準備されており、ごしごしと身体を拭かずに次々と将軍にかけ、水気を丁寧にとった。入浴が終わると夕食をとった。御台所とは別々で、通常はひとりで食事した。

食事の終了の後、就寝の四つ時までが将軍の休息の時間である。楓之間(かえでのま)や鷹之間(たかのま)などで、プライベートな時間を過ごした。小姓を相手に将棋や囲碁、投げ扇(せん)などの遊戯に興じたり、御伽衆(おとぎしゅう)相手に雑談などをして楽しんだ。投げ扇とは的に扇(おうぎ)を投げるゲームである。

江戸城で拳玉(けんだま)などが流行ったこともあった。こうした遊びの道具は、大奥が献上した物が多く、遊びは中奥で行なわれたという。音曲(おんぎょく)もあったが、乱舞(らんぶ)・幸若(こうわか)以外は、禁止された。

いよいよ就寝時間である。将軍は通常は御休息之間で寝起きしたが、将軍の就寝中は小姓が寝ずの番を務めた。小姓の役目は3通りあり、それぞれが「あ」「さ」「を」と呼ばれていた。

「あ」は、布団や掻巻(かいまき)の用意をする者、「さ」は中間(御休息之間上段の将軍の下座)に布団を敷いて横になる者、「を」は朝の六つ時、将軍が起きる前に触れ出しをするなど、厳密に役割が定められていた。

将軍が中奥で寝る夜は、「さ」の者も含めて、眠ることなどできなかった。このため、将軍が大奥に行く時は御錠口(おじょうぐち)の外で寝ることができるため、安心したという。

小姓は夜中に火事などが発生した場合、どこから出火か、と起き上がり櫓に登ることもあった。また、将軍より火の元を見届けよ、と命があると、御小納戸が馬を走らせ検分にいった。

このように、将軍は就寝後にも、非常事態があれば深夜を厭(いと)わず指揮しなければならないことも、あったのである。

上は『御小座敷御上段床(と)コ棚(たな)』の図。将軍が奥入りする際の御小座敷の床棚を描いている。『豊田家文書』に所収されたもの。大奥入りの晩は、将軍は御鈴廊下脇の御小座敷で御台所や御中臈と夜を過ごすが、その部屋に設けていた床棚の絵図面。都立中央図書館特別文庫室蔵

- 1

- 2