武田軍の圧勝に終わった三方ヶ原の合戦

武田三代栄衰記⑧

信玄、家康へ恨みを募らせる

静岡県浜松市北区根洗町にある「三方ヶ原古戦場跡碑」。三方ヶ原の戦いが行われた具体的な場所については、現在の三方原台地内のどこかであるということ以外分かっていない。

今川攻めに際して、徳川家康は、遠江を徳川領、駿河を武田領にする条件で武田との同盟を成立させていた。ところが信玄は、秋山虎繁(あきやまとらしげ)に天竜川以東の遠江を簒奪(さんだつ)させる動きを示し家康は信玄への不信感を抱いた。

一方、上杉謙信は、越相同盟強化のため元亀元年(1570)、甲越(こうえつ)和与を破棄した。すかさず家康は、謙信との同盟交渉を本格化させ、10月8日、上杉・徳川同盟を成立させた。上杉との同盟成立と同時に、家康は信玄と断交した。信玄はこれを阻もうと織田信長に働きかけ家康を制止するよう求めたが信長は動かなかったらしい。以後信玄は信長、家康への不満と恨みを募らせていく。

信玄は、元亀3年10月、徳川領侵攻の理由を「三ヶ年の鬱憤」によるものだと述べているが、それは上杉・徳川同盟成立と武田との同盟破棄を念頭に置いたものである。

武田信玄は、織田信長と徳川家康の同盟(清洲同盟)は、信長が上位に位置し、家康はその風下で、徳川は織田の言いなりだと認識していた。

そのため、家康が上杉と結び、武田と織田の縁談(信玄息女松姫と信長嫡男信忠の婚姻)を破談しようと画策したことに激しい憤りを示し、信長に家康を押さえるよう要請した。だが信長は家康を押さえることはしなかった。両氏の政治・軍事方針は独自の意図によるものでともに将軍足利義昭(よしあき)を奉じており上方の合戦に、徳川が出陣したのは幕府の要請に応じたからに他ならない。

だが、武田と徳川が対立するようになったことが、結果的に信玄が認識したような、信長優位、家康従属という両者の関係性に変化をもたらしたのである。家康は、単独で武田に対抗しえず、信長より援軍、兵糧、資金の援助を恒常的に依頼せざるをえなくなった。これが家康が織田に従属していく要因となった。だが信玄存命中はその傾向は認められない。

甲相同盟を復活させ徳川領へ突如侵攻

元亀3年10月、武田信玄は大軍を率いて、駿河から遠江に侵入し、高天神城に向かった。城主小笠原氏助(おがさわらうじすけ)は10月21日までに、信玄に降伏した。武田軍本隊は見付に進み偵察に来た徳川軍を蹴散らし浜松へ進撃。

一方、信玄本隊に先んじて、信濃から奥三河に侵入した武田軍別働隊(山県昌景・秋山虎繁ら)は、山家三方衆らの協力を得て、難なく三河・遠江国境に進んだ。すでに信玄は、前年の元亀3年5月、山家三方衆を調略しており、彼らの動きは事前の合意によるものであったのだ。

武田軍は、遠江犬居(いぬい)城主天野氏や奥山氏を従属させ、只来城、天方城、一ノ宮城、飯田城、向笠城、各輪城などを奪取し、見付・袋井一帯を制圧すると、天竜川沿いを北上し、二俣城を包囲した。信玄は、山県らの別働隊と、二俣城で合流を果たし、城の水の手を封じて、これを11月晦日に開城させた。武田軍は、城の修築などを実施すると、12月22日早朝、浜松城に向けて動き出した。

一方の家康は、信長より佐久間信盛・平手汎秀(ひろひで)ら3000人の援軍を受けていたものの、武田に勝ち目はなく、徳川家臣らは、浜松城での籠城を勧めた。

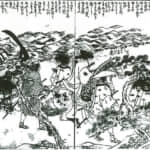

ところが武田軍は、浜松手前で進路を三方ヶ原台地に変え、徳川の本国三河攻撃の姿勢を示した。家康は浜松城を出陣し、武田軍の後を追い、敵が三方ヶ原台地から祝田(ほうだ)坂を下り始めたところを背後から攻撃しようと考えていた。だが信玄は下りると見せかけて全軍を三方ヶ原(みかたがはら)に展開させ徳川軍を待ちかまえていた。

武田軍は、飛礫を投げて徳川軍を挑発し、戦闘に引きずり込んだ。開戦は申刻(午後4時頃)であったという。この合戦で、徳川軍は武田軍の猛攻の前に総崩れとなり、家康は家臣らが楯となってようやく浜松城に逃げ帰った。徳川軍は、中根正照(なかねまさてる)、夏目吉信(なつめよしのぶ)、鳥居忠広(とりいただひろ)、本多忠真(ほんだただざね)をはじめ織田援軍平手汎秀ら1000余人が戦死した。武田軍の圧勝だった。

監修・文/平山優

(『歴史人』12月号「武田三代」より)